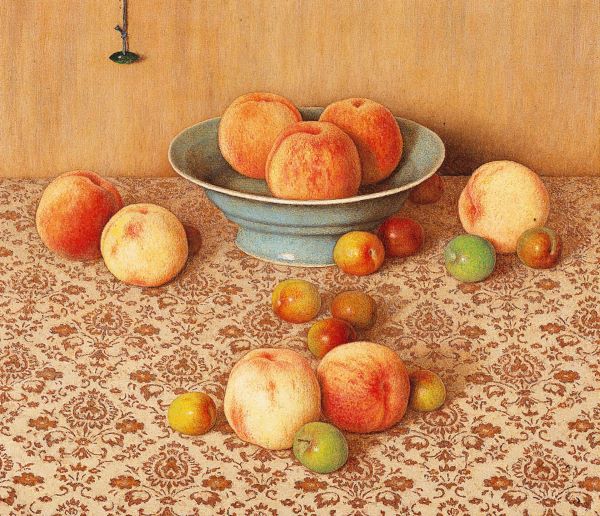

【桃とすもも】髙島野十郎-個人蔵

沈黙の果実──髙島野十郎《桃とすもも》にみる存在の凝視

写実を超えて「在ること」を描く、孤高の画家の精神的静物画

1961年、髙島野十郎が晩年に描いた《桃とすもも》は、単なる果物の静物画という範疇をはるかに超えた、存在論的な深みを湛えた作品である。皿の上に整然と並ぶ桃とすもも。画面の背後には、意味を秘めた緑色の玉が吊り下げられ、全体に静謐でありながら張り詰めた空気が満ちている。一見、日常の一場面のように見えるこの構図は、実は周到な計算と意図のもとに構築された「沈黙の舞台」である。髙島が長年にわたって追い求めた「光」と「存在」の探求は、この小さな果実たちの中に、凝縮されたかたちで結晶している。

果実の質感と「触覚的な写実」

《桃とすもも》においてまず目を引くのは、桃とすももの質感の対比である。桃は淡紅の柔らかい皮膚にうっすらと毛が生え、触れたときの微かな感触まで想像させる。一方のすももは、冷たく硬質な表面に光を反射し、まるで磨かれたガラス玉のような輝きを見せる。この柔と剛、温と冷の対比は、単なる色彩の差異ではなく、存在の位相の違いとして描かれている。髙島の筆致は、物質の「表面」ではなく、その奥に潜む生命の気配を描き出す。そこにあるのは、対象への冷静な観察と、祈りにも似た凝視の融合である。

彼の写実は、自然の模倣ではない。それは、果実の肌に触れ、光を見つめる行為そのものを通じて、「この世界が確かに在る」という感覚を画面に刻みつける試みである。絵具の層に封じ込められた時間と沈黙は、鑑賞者に静かな緊張を強いる。

構図の厳密さとV字のリズム

本作の最大の構造的特徴は、果実が複数の「V字型」を描くように配置されている点である。桃とすももが互いに呼応しながら並び、画面下方に視線を収束させる。V字の構成は、視覚的安定を生むと同時に、画面全体に見えざる緊張線を張り巡らせる。鑑賞者の目は無意識のうちにそのリズムに巻き込まれ、静物でありながら動的な流れを感じ取る。

この幾何学的な構築性こそ、髙島の静物画の真髄である。彼は、偶然を排した構成の中に「静寂」を作り上げる。机上の布、果実の並び、器の角度、そのすべてが計算され尽くしており、その精密さが逆説的に「生命の気配」を呼び覚ます。静物とは、停止した時間の中に存在を封じ込める試みであり、髙島はその極点をこの作品で達成している。

布と器、背景の緑玉が生む異界の気配

机の上に敷かれた布には、幾何学的な模様が繰り返されている。その規則的な装飾は、果実の有機的な形態と対照をなし、画面に張り詰めた秩序をもたらす。皿は白く硬質であり、果実の柔らかさを支える舞台装置として、静けさの重みを加える。器の縁に反射する光は、すももの光沢と呼応し、視覚的なリズムを形成する。

しかし、《桃とすもも》を特異なものにしているのは、背景に吊るされた緑色の玉の存在である。果物とは無関係なこの小さな球体は、画面に突如として「異質な裂け目」を生み出す。現実の空間にありながら、どこか別の世界とつながるような感覚──それは、髙島作品にしばしば漂う宗教的な気配と深く結びついている。緑玉は、彼の内的世界を象徴する「見えない象徴」として、作品全体に超越的な次元を与えている。

「生」を描く──ヴァニタスの転倒

静物画は伝統的に「ヴァニタス(虚栄)」の象徴として、死と時間の儚さを暗示してきた。果実や花はやがて腐敗し、生命の有限を語る。しかし髙島の静物画は、その常識を根底から覆す。彼の果実は、決して朽ちない。そこには腐敗も変化もなく、永遠に「いま、ここに在る」ことだけが描かれる。

この永遠性は、彼の宗教的な精神と深く響き合っている。無常の世界を生きながら、その中で永遠を見つめる──《桃とすもも》はその思想の絵画的表現である。果実の皮膚の光沢や布の皺の一つひとつが、まるで祈りのように描き込まれ、対象への無限の敬意が滲み出る。

絶対的な孤独と沈黙の力

1961年当時、髙島野十郎はほとんど人との交わりを絶ち、静かな孤独の中で制作を続けていた。画壇に背を向け、評価や名声を求めず、ただ描くという行為そのものに身を委ねた画家。その孤独の結晶が《桃とすもも》である。

画面に流れる沈黙は、死の静けさではなく、「存在そのものの沈黙」である。見る者は、桃の柔らかさやすももの冷たさを超えて、その背後に広がる無限の静寂に触れることになる。そこには、髙島が一貫して追い求めた「存在の光」、すなわち世界の根源を見つめるまなざしがある。

終章──見ること、在ること

《桃とすもも》は、単なる静物画ではなく、「見ること」と「在ること」をめぐる思索の絵画である。過剰なまでの写実、構成の厳密さ、そして意味の断片としての緑玉──それらすべてが一枚の画面に統合されるとき、観る者は、物の背後にある沈黙の力と向き合うことになる。

髙島野十郎が描いたのは、果物の姿ではなく、「存在する」という奇跡そのものだった。果実の光沢に触れた瞬間、我々は世界の静けさの中に、確かな「生」の鼓動を聴くのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。