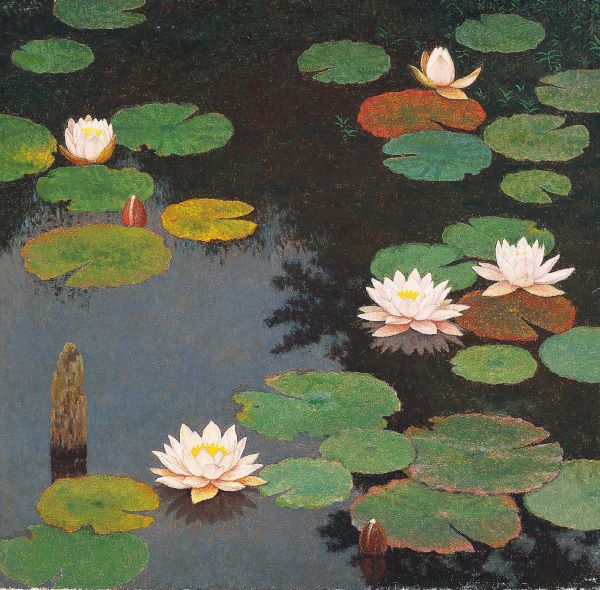

【睡蓮】髙島野十郎ー福岡県立美術館所蔵

沈黙の水面に宿る永遠――髙島野十郎《睡蓮》と孤独の到達点

絶筆に描かれた静謐の宇宙と、存在の平等を見つめた眼差し

晩年の髙島野十郎が遺した《睡蓮》(1975年)は、日本近代洋画史の中でも異彩を放つ作品である。そこには、孤高の画家が生涯をかけて追い求めた「光」と「存在」の本質が、極限の静けさの中に結晶している。画壇から距離を置き、ただ自然と向き合うことで自己の内奥を掘り下げた野十郎の生涯は、そのまま日本人の精神性に通じる孤独の形象ともいえるだろう。彼が最晩年に描いた《睡蓮》は、単なる自然描写ではなく、死を目前にした画家が辿り着いた「静謐な宇宙」の象徴として読むことができる。

孤高の生と「晴耕雨描」の日々

髙島野十郎(1890–1975)は、東京美術学校卒業後、同時代の画家たちが追い求めた名声や権威とは無縁の道を選んだ。パリ留学やサロンへの出品などが画家の成功の証とされた時代にあって、野十郎はあくまで一人で、自然と向き合いながら絵画の本質を探り続けたのである。

昭和36年、彼は千葉県柏市の田園に移り住み、「晴耕雨描」の生活を始めた。晴れた日は畑を耕し、雨の日は静かに筆をとる。人里離れた環境の中で、絵画はもはや社会的活動ではなく、生そのものの延長であった。彼にとって自然は「描く対象」ではなく、「ともに在る存在」だった。その日々の中で生まれた作品群は、自然を通して宇宙の秩序を見つめようとする、深い精神性に満ちている。

絶筆《睡蓮》――自然と自己の融解

82歳を越え、身体が衰えていく中で描かれた《睡蓮》は、まさに野十郎芸術の終着点に位置づけられる。起き上がるにも天井から吊るした縄を頼るほどの体力で、彼はなおも筆を握り続けた。その執念が生んだこの一作は、姉スエノの訪問時に描かれ、姪に手渡されたという。まさに人生の「別れの儀式」としての絵画である。

画面には、池の水面が横に広がり、白い睡蓮が静かに浮かぶ。水面には木立の影が映り込み、花、葉、影が一体となって空間を構成している。そこに中心も主役も存在しない。光はすべてに等しく注がれ、存在は平等である。これは、野十郎が晩年に到達した「自然との合一」の境地を象徴している。彼は対象を支配するのではなく、そこに自己を溶け込ませていったのである。

《蝋燭》から《睡蓮》へ――火と水、緊張と静寂

野十郎を語る上で欠かせないのが、代表作《蝋燭》である。闇の中に一本の炎が立ち上るその作品は、孤独な魂の象徴であり、存在の緊張を極限まで凝縮したものであった。《蝋燭》が「生の火」を描いたとするならば、《睡蓮》は「死を受け入れる水の静けさ」である。

前者では光と闇が激しく対峙し、観る者を精神の緊張へと誘う。後者では、光と影が溶け合い、すべてが等価に存在する。そこには、生と死、可視と不可視の境界が失われ、万物が調和する穏やかな時間が流れている。《睡蓮》とは、孤独の果てに辿り着いた「受容の境地」を示す絵画なのである。

花と影の共存――存在の平等を描く

《睡蓮》の最大の特異点は、花と影の等価性にある。通常の絵画において、影は脇役として扱われる。しかし野十郎は、影を実体と同等に描き出す。水面に映る木立の影が、まるで生きているかのように画面を覆い、現実と虚像が区別を失う。そこでは、可視と不可視、生と死が同じ重さで共存している。

この視覚的な平等は、野十郎が晩年に到達した哲学的視座を反映している。彼にとって、世界は対立の場ではなく、すべての存在が溶け合う「一なる場」だった。絵画とはその静かな調和を示す媒介であり、彼自身の魂がその均衡の中に帰していったのである。

無限へと開かれた画面

《睡蓮》の画面構成には、遠近法的な劇的効果はない。しかし、池の水平な広がりは、観る者の感覚を画面の外へと導く。視線は静かに奥へと延び、絵の外にまだ続く世界を想像させる。これは、限られた空間の中で「無限」を感じさせる構成であり、野十郎が孤独の中で見出した「永遠の静けさ」の表現である。

この静謐な広がりは、画家が死を恐れず、むしろその先にある宇宙的な安らぎを受け入れていたことを暗示している。《睡蓮》は「死の絵」ではなく、「生のすべてを受け入れた後の沈黙」である。

日本美術史の中の《睡蓮》

日本の近代洋画において、《睡蓮》のような作品は極めて稀である。モネの《睡蓮》が光と色彩の実験であったのに対し、野十郎の《睡蓮》は、存在の平等と精神の静謐を描く哲学的絵画である。外的な様式を超え、自然と自己の関係を深く問い直したその姿勢は、禅的な無の思想にも通じる。

野十郎は、外の世界を描くのではなく、内面の深層で「世界そのもの」と出会おうとした画家であった。その探求の果てに生まれた《睡蓮》は、彼の人生と精神の最終的な結晶であると同時に、日本的美の核心を静かに体現している。

沈黙の中の永遠

《睡蓮》を前にすると、観る者は不思議な静けさに包まれる。そこには動きも語りもない。だが、その沈黙の中にこそ、永遠が息づいている。花も葉も影も、すべてが等しく光を受け止め、やがて消えていく。

髙島野十郎は、《蝋燭》によって孤独な炎を描き、《睡蓮》によって宇宙の静寂を描いた。火と水、緊張と受容、生と死。その対照の中に、一人の画家の生涯と精神の軌跡が凝縮されている。《睡蓮》は、終わりではなく、すべてが溶け合う「はじまりの静けさ」なのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。