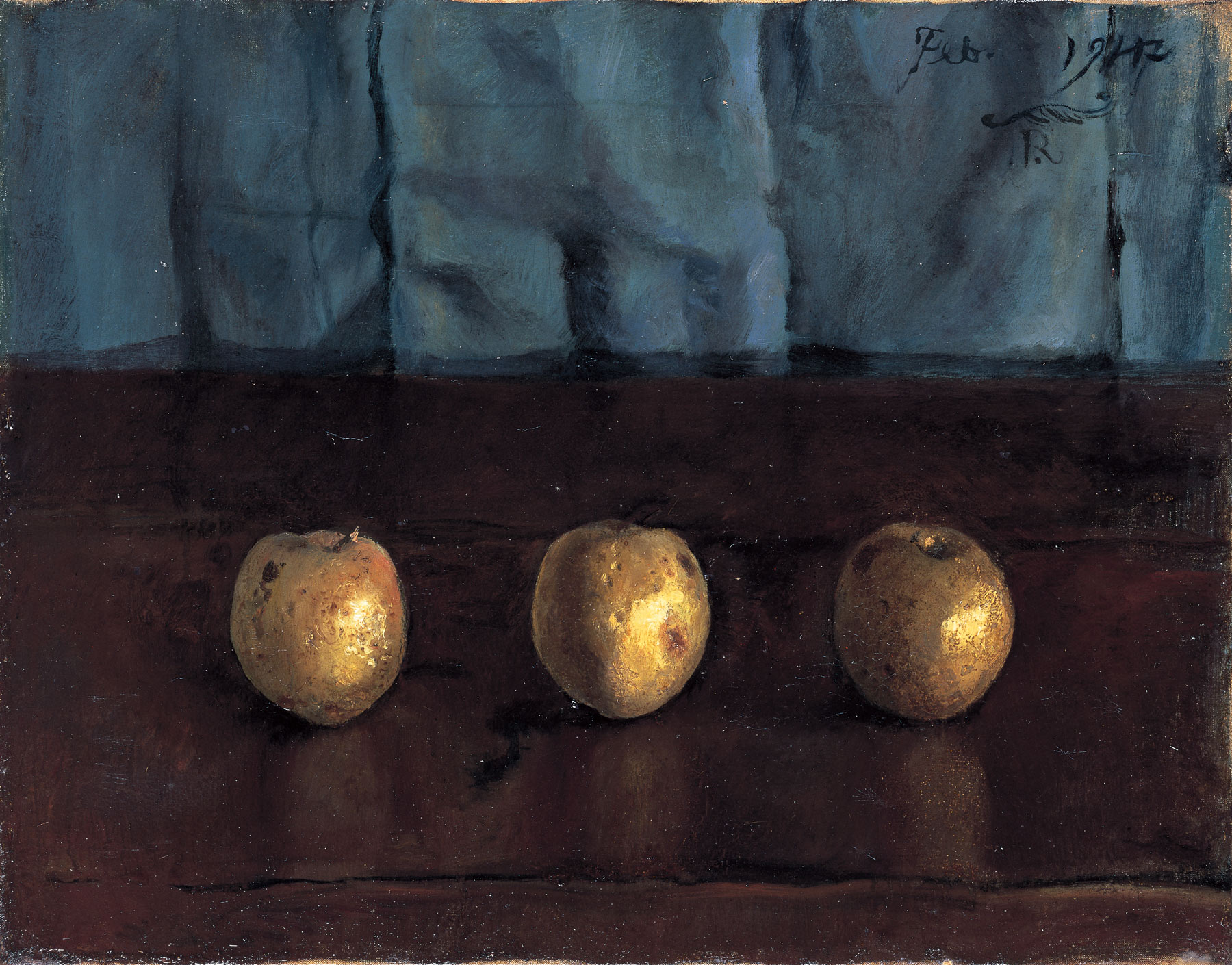

【林檎三個】岸田劉生‐個人蔵

岸田劉生《林檎三個》──静物に映る「形」と「心」の往還

写実の彼方にひらかれた「内面の真実」

1917年、岸田劉生が《林檎三個》を描いた年、彼はすでに《麗子像》によって日本近代洋画史の只中にその名を刻み始めていた。娘麗子を通じて人間の精神的深層に迫ろうとした劉生が、ほぼ同時期に手がけたこの静物画は、彼の芸術理念のもう一つの極を示すものである。果物という日常的題材を前に、劉生は「見えるもの」の背後に潜む「在ることの真実」に迫ろうとした。その眼差しは、単なる写生を超え、物質と精神、形と生命の交錯する場としての絵画を切り拓いている。

写実を超えて「真実」へ

劉生は若くして洋画を志し、当初は白馬会系の技法に基づく自然主義的写実を身につけた。しかし彼の関心は、やがて単なる外形模写の枠を超えた。白樺派の理想主義的思想やセザンヌの造形理念との出会いが、劉生の内面に決定的な転換をもたらす。セザンヌが「林檎ひとつでパリを驚かせたい」と語ったように、劉生もまた、林檎を「世界の真実を写し出す器」として捉えたのである。

《林檎三個》における写実は、外的な再現の精度にとどまらない。果皮の艶やかさ、赤から緑への微妙な色彩変化、そして陰影による質量感──それらは物理的正確さを超えて、まるで林檎そのものが内側から呼吸しているかのような生命感を宿している。劉生にとって「写実」とは、対象の外形を写すことではなく、その存在の根源的なリアリティを見出す行為だった。

三つの林檎がつくる宇宙

構図は極めて簡潔である。机上に三つの林檎が並ぶ。だがその配置は無造作ではなく、画面の奥行きを支える緊張感に満ちている。左手前の一つが観者を引き込み、中央が安定した重心を保ち、右奥の林檎が静かに空間を開く。この三点は、まるで宇宙の均衡を象るように互いを支え合う。

劉生がこの構成に託したのは、単なる調和ではなく、存在の相互作用である。林檎は孤立せず、微妙な距離感の中で響き合い、画面全体を呼吸させている。光は林檎の表面を撫で、柔らかな反射を生みながらも、その光源を明示しない。結果として、林檎は外部の光を受けて輝くというより、内側から発光しているように見える。この「内なる光」の表現こそ、劉生の求めた「精神の写実」であった。

背景の沈黙と日本的精神

《林檎三個》の背景は静かで、ほとんど何も描かれていない。淡い色面と簡素な卓上のみが、林檎の存在を際立たせる。この沈黙のような背景処理は、装飾を排した能舞台のごとく、観者の意識を一点に集中させる役割を果たしている。それは西洋の遠近法的空間とは異なり、余白の中に気配を感じ取る東洋的感性に通じている。

劉生の写実は、セザンヌ的造形意識を踏まえながらも、どこか仏教的な静謐さを帯びる。林檎の円い形は、禅画の「円相」を思わせ、完全でも不完全でもない「存在の呼吸」を象徴する。劉生は、物質の形に宿る「気(エネルギー)」を描こうとした。ここに、彼が西洋的リアリズムを日本的精神の地平で再構築した独自の表現が見出される。

《麗子像》との共鳴

《林檎三個》が描かれた同年、劉生は初の《麗子肖像》を完成させている。一見まったく異なるジャンル──静物と人物──であるが、そこに通底するのは「対象を通して本質に迫る」という態度である。麗子の顔に潜む精神性を凝視した劉生の眼差しは、林檎の丸みにも同じ強度で注がれている。対象の背後に流れる生命のリズムを捉える──それこそが、劉生芸術の共通する核心である。

写実とデフォルメのあわい

劉生の筆致には、精緻な観察と同時に、わずかな誇張が潜む。《林檎三個》でも球体の膨らみはやや強調され、まるで呼吸する生物のように迫り出してくる。写実の極点において、形は現実を超えて「象徴」へと変わる。劉生はこの境界を意識的に往還し、対象の生命を最大限に引き出す表現を模索していた。写実とデフォルメの緊張関係が、画面に独特の「生々しさ」を与えているのである。

永遠性としての静物

《林檎三個》を前にすると、観者は不思議な時間の静止を感じる。林檎は腐敗も熟成もしない永遠の瞬間に閉じ込められ、しかしその内部では、なおも脈打つような生気を秘めている。劉生にとって静物とは、時間を超えて存在の本質を凝縮する器であった。

三つの林檎は、単なる果物ではなく、形・色・光・空間の交響として永遠性を体現する。そこに描かれたのは「美しいもの」ではなく、「生きているもの」の真実である。劉生が見たのは、林檎そのものの中に宿る「世界のかたち」だったのだ。

結び──静物に宿る「内面への眼差し」

岸田劉生の《林檎三個》は、写実と精神性、外形と内面、西洋と日本という二項を超えて、そのあいだに新たな地平を切り開いた作品である。日常の果物に「永遠の形」を見た劉生の視線は、物を描くことの意味そのものを更新した。絵画とは、対象を再現する行為ではなく、対象を通して「存在とは何か」を問う行為である──この作品は、そのことを静かに、しかし確固として語りかけてくる。

《林檎三個》に見られる「内面への眼差し」は、その後の日本近代洋画における精神的写実の基盤となった。劉生が林檎に見た真実は、いまも私たちに問う──形の奥に、どんな心を見るのか、と。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。