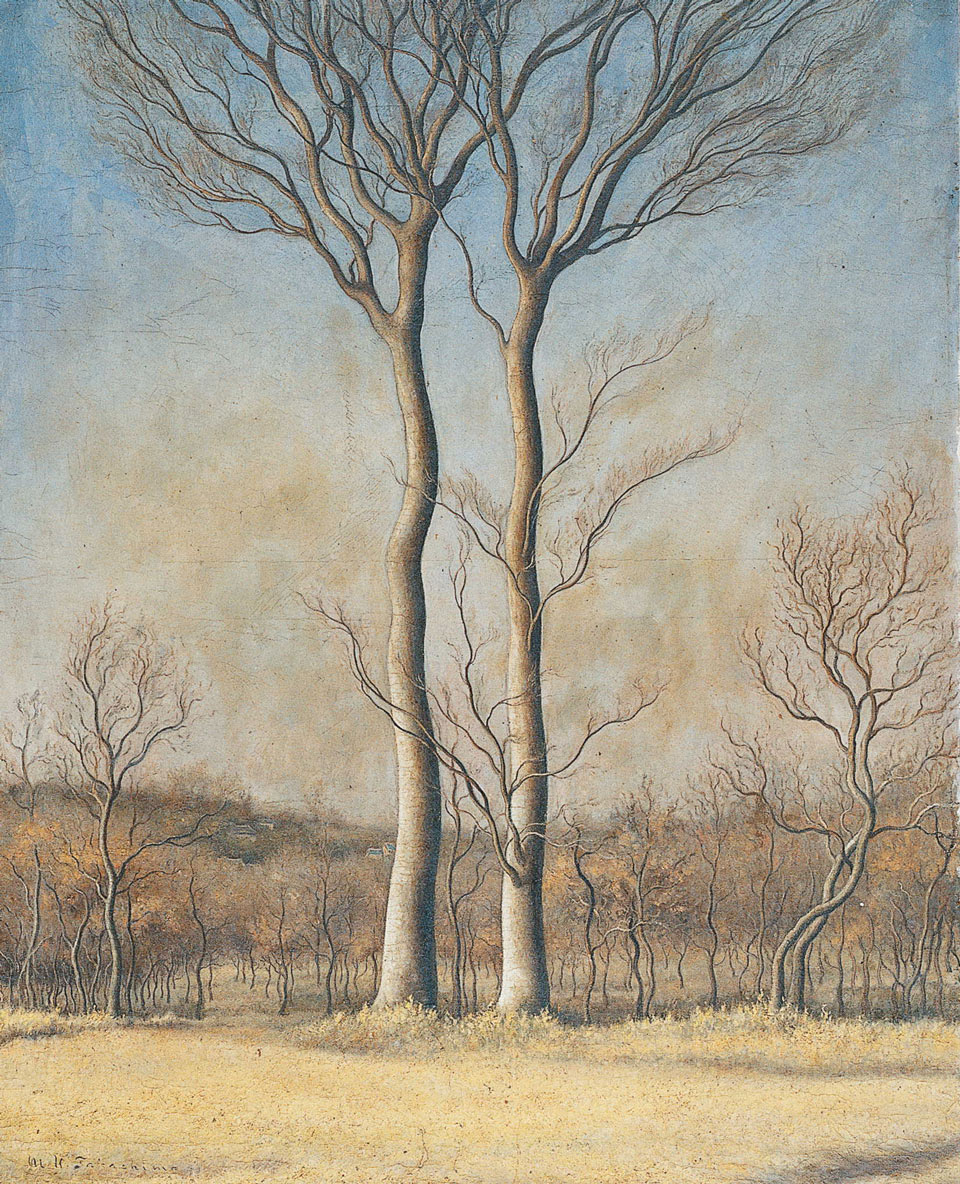

【早春】髙島野十郎ー福岡県立美術館蔵

髙島野十郎《早春》──生命のうたう風景と光の予感

自然と精神の共鳴を描いた若き日の生命讃歌

髙島野十郎(1890–1975)。孤高の画家として知られる彼の名は、晩年の《蝋燭》や《月》など、沈黙と光が共存する象徴的な作品群によって広く記憶されている。しかし、その光の探求は突如として現れたものではない。若き日に彼が自然と真摯に向き合い、そこに生命の脈動を感じ取ろうとした初期の風景画に、その萌芽がすでに宿っている。1921(大正10)年に描かれた《早春》(福岡県立美術館所蔵)は、その出発点を示す重要な一作である。

この作品は、東京美術学校を卒業して間もない時期、画家が模索の途上にあった頃に制作された。キャンバス裏には「早春」とともに、抹消された旧題「立てる木」の文字が残る。この二重の題名は、野十郎の関心が、対象としての「木」から、春という季節がもたらす生命の象徴性へと移行していったことを物語る。自然の形象を超え、そこに息づく精神性を描こうとする意志——それこそが、後年の野十郎を支える根源的なまなざしであった。

生命の象徴としての二本の木

《早春》の画面には、寄り添うように立つ二本の木が描かれている。背景には草原が広がるが、遠景や空は抑えられ、視線は自然とこの二本の木へと集中する。幹は直線的ではなく、しなやかにうねりながら空へと伸びる。まるで大地の鼓動を受けて踊るように、枝は上方で自由に広がり、生命の歓喜を謳うようだ。

この二本の木の関係性は象徴的である。互いに寄り添いながらも、一本一本が独自の方向へと枝を伸ばす。その姿は、人間の関係性をも思わせる。孤立ではなく共生、依存ではなく響き合い。第一次世界大戦後の不安と再生の時代にあって、野十郎が自然に見出したのは、秩序や理性ではなく、生命の根源的な共鳴であったのだろう。

うねる線、躍動する形

野十郎の筆致は、写実を超えている。幹を走る線は強いリズムを持ち、画面全体を震わせるような躍動を帯びている。そのうねりは、生命のエネルギーを可視化するかのようで、まるで自然が自ら呼吸しているようだ。ここには、当時のヨーロッパにおける象徴主義やアール・ヌーヴォー的感性との共鳴も感じられる。

とりわけアルフォンス・ミュシャやクリムトらに見られる有機的な曲線の美が連想されるが、野十郎においてそれは装飾ではなく、自然の生命そのものを感受する手段である。線が踊り、形が脈打つとき、そこには「生きている自然」が立ち上がる。彼の筆は、対象の再現ではなく、生命の鼓動を描こうとしていた。

光の予感──春の空気を包むやわらかな輝き

画面下部に広がる草原には、枯草の上に新たな息吹が芽生える瞬間が捉えられている。まだ青々とはしていないが、やわらかな筆致と淡い色彩が、春を告げる空気を漂わせる。光は鋭くはなく、拡散的で、全体をやさしく包み込む。まさに「早春」の名が示すように、生命の目覚めの瞬間を、光の気配として表現している。

この「光の柔らかさ」に、後年の野十郎の核心がすでに見出せる。晩年の《蝋燭》や《月》に見られるように、彼にとって光とは単なる視覚的現象ではなく、存在を包み込む精神的な象徴であった。《早春》の光はまだ外界の自然光であるが、その包容的な輝きには、やがて彼が探求する「生命の光」「魂の光」の萌芽が宿っている。

題名が語る意識の変化

裏面に残された「立てる木」という題名が示すように、当初、画家の関心は具体的なモチーフにあった。しかし最終的に「早春」と改められたことは、野十郎の表現意識の転換を象徴している。彼は「木そのもの」を描くことから、「春という季節」「生命の循環」「精神の再生」を表現する方向へと歩みを進めた。

この変化は、単なる題名の修正ではなく、画家の内的覚醒を意味している。自然はもはや観察の対象ではなく、共鳴すべき存在となる。自然を通して自己を見つめ、生命の意味を問う——それが野十郎の芸術の本質である。

《早春》から《光》へ

《早春》の二本の木は、やがて野十郎が描く《睡蓮》や《秋陽》、そして《蝋燭》へと続く「光の系譜」の原点をなしている。対象を照らす光から、対象そのものが光となる世界へ。《早春》はその分岐点に立つ作品だといえる。ここには、外界を見つめる若き眼差しと、内面を照らす精神の光が、まだ分かたれずに共存している。

野十郎が生涯をかけて追い求めたのは、自然を超えた「存在することの歓び」であった。その萌芽が、この瑞々しい春の風景の中に確かに息づいている。

結語:自然と共鳴する心

《早春》は、若き野十郎が自然と真正面から向き合い、生命の喜びを描き出した稀有な作品である。寄り添う二本の木は、ただの風景ではなく、共に生きる生命の象徴であり、人間の希望や再生のメタファーとして立ち現れる。春の訪れを待ちわびる空気、芽吹きの光、うねる線のリズム。そこには、後年の孤高の画家が到達する深遠な精神性の萌芽が、確かな息吹として宿っている。

《早春》は、生命の歓喜を歌う風景画であり、野十郎芸術の原点を示す希望の詩である。自然を描くことは、生命を描くこと。そして生命を描くことは、光を描くこと——その真理を、野十郎はこの一枚の中に、すでに確かに見ていたのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。