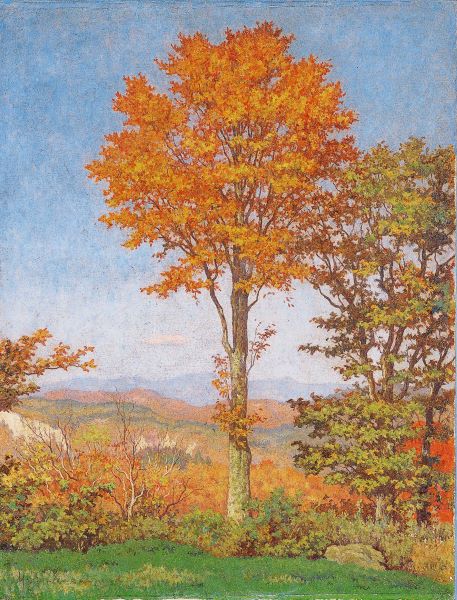

【山の秋】髙島野十郎ー個人蔵

沈黙する紅葉 ― 髙島野十郎《山の秋》にみる永遠の自然観

戦時下の孤高、光と色彩の交響としての風景

1942年、戦時下の日本。多くの画家が国家の求める「時代の絵画」を描き、戦意を鼓舞する象徴的イメージを競い合っていたその時、髙島野十郎はひとり、静かに山の紅葉を見つめていた。彼が描いた《山の秋》(個人蔵)は、表面的には穏やかな風景画である。しかし、その沈黙の奥には、時代の狂騒を超えた「永遠の自然」への祈りが息づいている。本作は、彼が「光の画家」と呼ばれる所以を再確認させると同時に、自然と人間の関係を深く問う作品である。

髙島野十郎(1890–1975)は、近代日本洋画史において異彩を放つ存在だ。東京美術学校(現・東京藝術大学)で学びながらも画壇との関わりを避け、名声や流行とは無縁の人生を歩んだ。彼の代表作《蝋燭》や《満月》が象徴するのは、孤独と静謐の中に灯る「存在の光」であるが、その根底には、自然への畏敬と深い観察に裏打ちされた哲学的探究がある。《山の秋》は、その延長線上にある「風景による精神の表現」として読み解くことができる。

画面いっぱいに広がる紅葉は、ただの風景描写ではない。赤、橙、黄、そして深緑の対比が織りなす色彩は、秋の燃焼を思わせながら、同時に静寂と冷気を孕んでいる。光は柔らかくも澄みきっており、空気の冷たさとともに季節の深まりを伝える。そこには、自然がもつ「生と滅びの同居」が、まるで呼吸するように描き込まれている。

野十郎は、自然を模倣する画家ではなかった。彼にとって自然とは「見る対象」ではなく、「共に存在するもの」であり、その本質を捉えるための対話相手であった。《山の秋》における色彩の響きは、自然の外観を写すのではなく、内側に潜む生命の律動を表現している。燃え立つような紅葉の色は、まさに生命が枯れゆく直前に発する最後の輝きであり、「滅びの瞬間における生の充溢」という逆説的な美を体現している。

この「生命の光」を描く姿勢は、《菜の花》や《海辺の秋花》といった作品にも通じる。花や草、あるいは月や炎といった自然のモチーフを通して、野十郎は「存在の輝き」を描こうとした。彼にとって光とは単なる物理的現象ではなく、存在を浮かび上がらせる精神的な原理である。《蝋燭》の一点の炎が闇を裂くように、《山の秋》では光が自然全体に拡散し、万物を等しく包み込む。

また、注目すべきは、画面に人為的な要素がほとんど見られない点だ。人家も道も描かれず、ただ自然だけが静かに息づく。この構図は、彼の精神性を如実に表す。社会や国家がいかに激動していようとも、自然のリズムは変わらない。野十郎は、その「不変の自然」を描くことで、時代の流れに抗し、「永遠の真実」を探り当てようとしたのだ。

1942年という制作年を思えば、この選択はきわめて異端である。当時の美術界では、戦場や労働を描くことが「国民的義務」とされていた。だが野十郎は、紅葉の山を描いた。そこには、外的権力に屈しない孤高の精神と、「絵画とは人間存在の根源を問うものである」という彼の信念が貫かれている。《山の秋》は、戦意高揚のための「秋」ではなく、宇宙的循環の中にある「秋」であり、時間とともに巡る自然の摂理そのものを象徴している。

技法的にも、《山の秋》は特筆すべき完成度を持つ。厚みを感じさせる筆触、緻密な階調、そして透明感のある光の表現――これらが一体となって、画面に奥行きを与えている。野十郎は、印象派の外光表現や写実主義を参照しつつも、それらを超えて「精神的リアリズム」と呼ぶべき独自の境地に達していた。写生を超え、自然を媒介にして自らの内面を描くという姿勢が、彼の作品全体に一貫して流れている。

《蝋燭》《満月》《菜の花》と並べてみると、《山の秋》の位置づけがより明確になる。《蝋燭》が「点としての光」、すなわち孤独な個の象徴であるならば、《山の秋》は「面としての光」、すなわち自然全体の生命を象徴している。彼の作品群は、いずれも「光を通して存在の真実を描く」というテーマで貫かれており、《山の秋》はその集大成的な位置を占めるといえる。

紅葉はやがて散り、冬の静寂へと移ろう。しかし、その循環は毎年繰り返される。野十郎は、この「移ろいの中にある永遠」を見つめ続けた。《山の秋》は、自然の美を讃える風景画であると同時に、「滅びと再生のリズム」という宇宙的真理を描いた精神の風景でもある。

いま、私たちがこの作品を前にするとき、そこに感じるのは、鮮烈な色彩の美だけではない。時代の喧騒を超え、静かに自然と向き合う画家の精神の強さである。戦時という「闇」の中にあっても、彼は自然の光を描き続けた。そこには、「人間の時間を超えたもの」へのまなざし、そして絵画によって祈るように生きたひとりの画家の信念がある。《山の秋》は、その沈黙のうちに、永遠を語る作品である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。