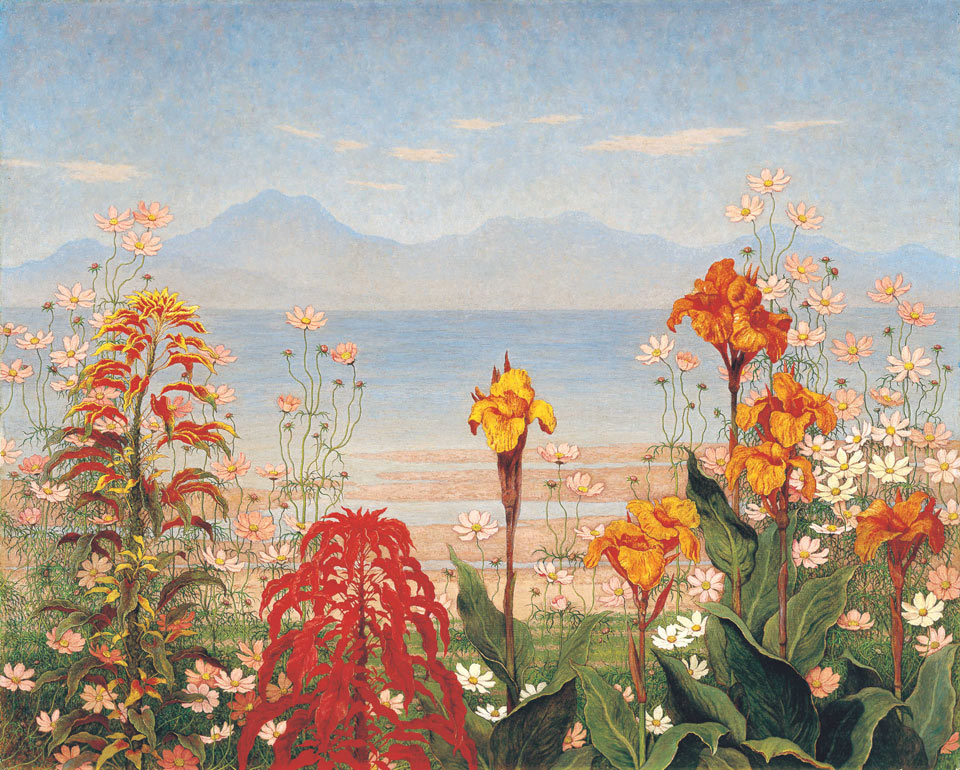

秋の花々 ― 髙島野十郎の沈黙する光

静謐な秋の午後のように、髙島野十郎の《秋の花々》(1953年)は、声なき時間の流れを湛えている。そこに描かれているのは、ただ花瓶に挿された数本の秋の花にすぎない。だが、その静物の奥には、画家の精神と孤独、そして光への祈りにも似た凝視が息づいている。戦後の混乱がようやく収まり始めたころ、野十郎は東京を離れ、郷里の福岡で孤独な制作を続けていた。その日々の中で彼が見つめたのは、世俗の喧噪から隔てられた、自然と光の微かな震えであった。《秋の花々》は、そうした沈黙の中で生まれた祈りの絵である。

花瓶に活けられた花々は、菊やコスモス、野菊など、秋を彩る名もなき草花である。どの花も誇張を拒み、ただ淡く、しかし確かな存在感をもって画面に佇んでいる。光は強烈ではなく、午後の斜光のようにやわらかく花びらを包み、影の中にまで温もりを残す。その光は物を照らすというより、むしろ花々の内側から滲み出してくるようだ。野十郎にとって光とは、外界の現象ではなく、生命の根源に通じるものだったのだろう。彼が「光の画家」と呼ばれる所以は、この内なる輝きを描く精神性にこそある。

《秋の花々》を見つめていると、花々の静けさが時間そのものの呼吸のように感じられる。咲いては散るという自然の循環の中で、花は一瞬の生命を燃やす。そのはかなさを、野十郎は痛いほど理解していたに違いない。彼にとって花を描くことは、生命の終わりを見据えながらも、その刹那に宿る永遠を見出す行為だった。花は死にゆく存在であると同時に、光によって永遠化される存在でもある。野十郎の筆は、その矛盾を静かに包み込み、「生と死」のあわいに漂う真実を掬い上げる。

この絵に漂う寂寥感は、単なる季節の感傷ではない。画家自身の人生と深く響き合っている。画壇との関わりを断ち、名声からも遠ざかり、自給自足に近い生活を続けながら、彼はただ描くために生きた。その孤独は苦行のようでもあり、また純粋な自由でもあった。《秋の花々》の花瓶の前で、彼はおそらく誰にも見せるためではなく、自らの魂を鎮めるために筆を取ったのだろう。その孤独の果てに生まれた絵が、いま私たちの前で静かに輝きを放っていることの不思議。それは、孤独がもつ透明な普遍性を証するものにほかならない。

色彩は落ち着いていて、どの色も抑制され、互いに響き合う。紅や紫、黄や白が散在しながらも、どこにも無理がない。背景の暗色が、花々の存在をかすかに際立たせる。この調和の感覚は、自然への深い洞察から生まれている。構図もまた絶妙で、花瓶を中心に置きながら、花々は不規則に伸びている。秩序と無秩序、計算と偶然。そのせめぎ合いの中に、生命の自然な揺らぎが息づく。そこにあるのは、理想的な均衡ではなく、生きるものの呼吸そのものである。

《秋の花々》の光は、まるで時間を照らすように画面を包む。春や夏の花々が眩い太陽に照らされて咲き誇るのに対し、秋の花々は沈黙のうちに光を宿す。その光は傾いた日差しのように斜めから射し込み、ものの影をやさしく撫でる。その陰影の中に、画家自身の人生の季節が重なって見える。中年期に差しかかった野十郎にとって、秋は単なる季節ではなく、人生の「午後」の象徴であったのかもしれない。彼はそこに、自らの時間の終わりを静かに予感していた。

西洋絵画の伝統において、花の静物はしばしば「ヴァニタス(虚栄)」として描かれた。豪華な花束が象徴するのは、栄華の儚さ、死の不可避である。だが、野十郎の花は違う。彼の花は、虚栄を否定し、むしろ「生の確かさ」を見つめている。華美を拒み、ただ光とともにあること。そこには、宗教的な救済とは異なる、もっと静かな悟りの気配が漂う。野十郎の花は「見せるための花」ではなく、「生きるための花」なのだ。

《秋の花々》はまた、沈黙の芸術でもある。画面には音がない。しかしその沈黙は空虚ではなく、充実している。見る者はその静けさの中に、自らの記憶や感情を重ね合わせる。ある人はそこに亡き人の面影を見、またある人は失われた時間の温もりを感じるだろう。野十郎の絵は、見る者の内側に眠る「記憶の光」を呼び覚ます。だからこそ、この絵は見るたびに異なる表情を見せる。

秋の花を描きながら、野十郎は「終わり」と「始まり」を同時に描いた。花は散りゆくが、光は残る。時間は流れるが、画面の中では止まっている。その二重の構造こそが、野十郎芸術の本質である。《秋の花々》は、存在の有限性を見つめながら、芸術によってそれを超えようとする試みである。そこには、死を恐れず、静かに受け入れるまなざしがある。

この作品を前にすると、私たちは自然と呼吸を整え、心を鎮めることになる。華やかさを失った世界の中に、まだ確かに残る微かな光。それを見つけ出す眼差しこそが、野十郎が私たちに遺したものだ。《秋の花々》は、沈黙の中で光を語る。そこには、孤独を生き抜いた者だけが知る、深い静けさと慈しみがある。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。