「沈黙する光――髙島野十郎《太陽》の彼岸」

孤高の画家が見つめた、光の終焉と救済

髙島野十郎の名を聞くとき、私たちはまず「孤独」という言葉を思い浮かべる。画壇との交わりを拒み、名声から距離を置き、ただ一人、自然と光を見つめ続けたその生涯は、現代の喧噪の中ではほとんど伝説のように響く。だが、その孤独は決して悲嘆ではなく、むしろ「真実の光」へと至るための修行であった。晩年、彼が到達した最後の画題《太陽》は、その修行の果てに現れた“沈黙の啓示”であり、画家の魂が光と融け合った一点である。

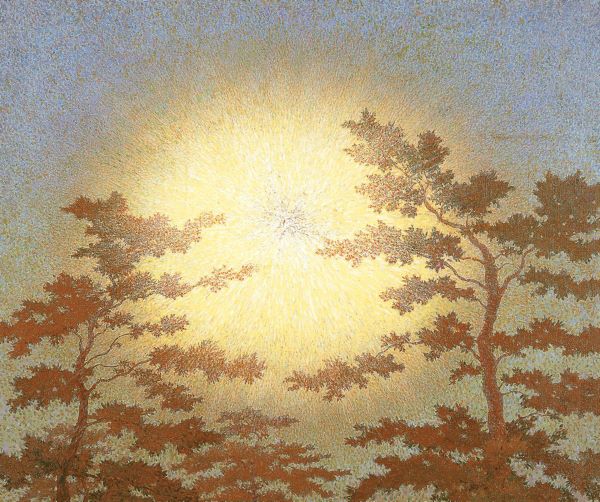

《太陽》は単純極まりない構図を持つ。画面中央に燃え盛る光球があり、周囲は赤、橙、黄の環を描きながら放射している。風景も人物もない。ただ光がある。だがその単純さこそが、見る者を圧倒する。目を凝らすと、炎の揺らぎのような筆致が画面全体を呼吸させていることに気づく。光は固定された円ではなく、常に動き、脈打ち、爆ぜる。まるで太陽自身が息づいているかのようだ。

野十郎が生涯を通じて描いたのは、外界の光ではなく、「存在を照らす光」であった。大正期の風景画から始まり、戦前戦後の「蝋燭」や「月」「満月」へと続く作品群の中で、光は徐々に象徴性を増し、物理的な明暗を超えて精神的な輝きへと変わっていった。暗闇の中に浮かぶ一本の蝋燭は、人間存在の孤独を照らす小さな救済であった。夜空の月は、静謐と冥想の象徴であり、地上を超えた超越の光であった。そして晩年に至り、彼はついに「始原の光」――太陽そのものに向き合う。

《太陽》を前にしたとき、観る者はもはや「絵」を見ている感覚を失う。そこにあるのは、視覚を越えた感覚の衝突、まばゆさと静寂が同時に訪れる瞬間だ。燃え盛る色彩の中に、不思議な沈黙がある。烈火の中心に吸い込まれるようにして、心が無音の領域へと引き込まれるのだ。その体験は、まるで祈りに似ている。宗教的儀式や信仰の形式を持たずとも、光に向かう行為そのものが祈りとなっている。野十郎が生涯通して求めたものは、まさにその「無言の信仰」だったのではないか。

筆致を観察すれば、野十郎が単なる写実家でも印象派でもなかったことがわかる。彼の絵具は重く、深く、地層のように積み重ねられている。《太陽》では、その絵具が熱そのものに変化している。赤や橙の厚みは物質であると同時に、光の体温だ。絵具が光を生み、物質が精神に転化する。ここで野十郎は、絵画の限界を突き破った。描くことは見ることを超え、見ることは光そのものになる。絵画と存在が同一化する瞬間――そこに《太陽》の本質がある。

この作品は、同時に「蝋燭」との対話でもある。蝋燭は最小の光、太陽は最大の光。その両極は、実は同じ線上にある。暗闇に灯る一点の炎も、宇宙を満たす太陽の火も、光としては一つの源に通じている。野十郎はその始まりから終わりまでを、孤独に歩み続けた。小さな光から始まり、あらゆる存在を包み込む光へと至る過程。それは画家の人生そのものの縮図である。

西洋の絵画史の中では、ターナーの「太陽」やゴッホの「向日葵」が光の象徴として語られることがある。しかし野十郎の《太陽》は、それらとは異質の孤高さを持つ。彼が描いた太陽は、風景の一部でも、生命の賛歌でもない。むしろ、存在の「終点」としての光だ。あらゆる色彩が燃え尽き、形が失われ、ただ光だけが残る場所――それは生と死が溶け合う一点である。人間の視覚が届く限界を超えたその向こうに、野十郎は何を見たのだろうか。

昭和50年、《太陽》を描いたその年に、野十郎は85歳で亡くなった。彼の手は衰えていたかもしれないが、その筆致にはなお凄烈な集中がある。まるで、生命の残り火がそのまま絵筆に宿ったようだ。画面に燃える太陽は、もはや彼自身の魂の姿である。燃え尽きることでしか到達できない救済。そこにあるのは、破滅ではなく、浄化である。

《太陽》の前に立つとき、観る者もまた沈黙を強いられる。言葉はすべて焼かれ、ただ光だけが残る。だがその光は、破壊ではなく再生の兆しを含んでいる。太陽は死をも照らす。そこには滅びと誕生が同時にある。野十郎はその永遠の循環を、絵具という限られた物質の中に封じ込めた。彼にとって絵画とは、現世の祈りを永遠に固定するための器だったのだ。

髙島野十郎《太陽》は、もはや一枚の絵を超えている。それは一人の人間が生涯をかけて追い求めた「光の真理」の結晶であり、死の直前に到達した静かな悟りの形である。そこには激情も苦悩もすでに消え、ただ燃える沈黙がある。私たちはその光を見つめながら、自らの内にも同じ炎が宿っていることに気づく。光は外にあるのではない。見る者の心の奥で、同じように燃え続けているのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。