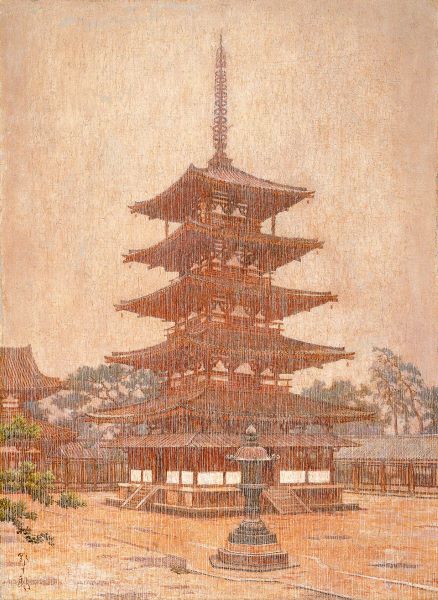

雨のヴェールの中の永遠——髙島野十郎《雨 法隆寺塔》をめぐって

雨の降る風景を描いた絵画ほど、静かに人の心を揺らすものはない。そこには劇的な光や明暗の対比はなく、ただ絶え間なく流れ落ちる線が世界を包み込む。その中に立つものは、やがて輪郭を失い、存在と非存在の境に溶け込んでいく。髙島野十郎の《雨 法隆寺塔》は、まさにそうした「揺らぎの中の永遠」を描き出した作品である。

髙島野十郎(1890–1975)は、近代日本美術史の中でも孤高の存在として知られている。画壇や名声から距離を置き、誰にも迎合することなく、自らの内なる必然に従って描き続けた画家である。彼の名を一躍知らしめたのは「蝋燭」や「月」といった「光」の絵であるが、晩年の風景画に目を向けると、そこには光と並ぶもうひとつの主題——「大気」や「天象」への深い洞察が刻まれている。《雨 法隆寺塔》(1965年頃)は、その探求がひとつの頂点に達した作品だ。

戦後二十年を経た当時、日本は高度経済成長のただ中にあり、都市は拡張し、古い風景は次々に姿を消していった。そんな時代に、野十郎は法隆寺を描いた。しかもそれを「雨の中の塔」として描いたことに、彼の特異な視線がある。晴天に輝く寺院の荘厳ではなく、雨に煙るその輪郭のあいまいさにこそ、彼は永遠の姿を見たのだ。

画面の中心には、法隆寺五重塔が垂直の軸として立っている。しかしその形は明瞭ではない。屋根の輪郭は雨脚のヴェールに包まれ、細部は溶け出すように曖昧だ。筆触は垂直に走りながらも微かな揺らぎを帯び、風に煽られる雨の動きを感じさせる。塔は確かにそこに在るが、その存在は常に流動し、雨の層の中に沈んでいく。見る者は、現実の建築を超えた、精神的な「塔の気配」に触れることになる。

全体を支配するのは、灰青と褐色を基調とした沈んだ色調である。空は白く濁り、塔の色もその中に吸い込まれていく。派手なコントラストも装飾もなく、ただ画面全体に静かな濃度が漂う。その無彩色に近い調和は、まるで時間が止まったかのような印象を与える。そこでは、雨は単なる気象ではなく、世界を包み、すべてを等化する「時間の象徴」となっている。

野十郎の絵における「雨」は、単なる自然描写ではない。彼にとって自然は、精神の鏡であり、人の生の在り方を照らし出すものだった。雨は、ものの輪郭を曖昧にし、世界の確かさを解体する。しかし同時に、あらゆるものを同じヴェールで包み、存在の根源的な静けさを浮かび上がらせる。《雨 法隆寺塔》において、雨は塔を隠すのではなく、むしろその永続性を可視化している。何世紀にもわたって風雨にさらされてきた建築が、今も変わらぬ姿でそこに立ち続けている——そのことを、絶え間ない雨が逆説的に証明しているのである。

この作品が描かれた頃、野十郎はすでに老境にあり、千葉の片隅で孤独に暮らしていた。彼は社会とのつながりを自ら断ち、名誉も財も求めず、ただ描くことだけを日々の中心に置いた。その孤独は、逃避ではなく選択だった。外界の喧騒を離れ、沈黙の中で対象と向き合う——それは、芸術という行為を極限まで純化するための修行のようでもあった。

《雨 法隆寺塔》に漂う厳粛な静けさは、そうした晩年の精神の凝縮である。画面の沈黙は虚無ではなく、祈りに似たものだ。塔に降り注ぐ雨は、彼自身の生を包む「時間の雨」ともいえる。外界の光が薄れ、すべてが同じ灰色に沈む中で、それでも塔は、あるいは彼自身は、ひっそりと立ち続ける。その姿には、孤独を受け入れた者だけが到達できる深い安らぎが宿っている。

西洋絵画において「雨」はあまり描かれない主題である。モネやカイユボットが都市の雨を描いたが、それは視覚的な効果や都市の情景を捉えたものであった。ターナーの嵐の海は、自然の力動を賛美するロマン主義的表現である。だが野十郎の雨は、劇性を拒み、ただ「無限の持続」としてそこにある。降り続ける雨の無時間性の中で、塔は過去と現在、有限と永遠をつなぐ媒介者のように立つ。

この絵を前にするとき、私たちは不思議な時間感覚に包まれる。雨は刹那ごとに形を変えるが、塔は不動である。移ろうものと留まるもの、その両者が同時に画面の中に在る。まさにその緊張の中に、野十郎の世界が息づいている。彼が描いたのは風景ではなく、時間そのものの姿であり、存在のあり方に対する沈黙の問いである。

《雨 法隆寺塔》は、静かだが深く響く作品である。そこに声高な感情表現はない。だが、雨に包まれた塔の姿を見つめるうちに、私たちは自らの内なる静けさと向き合うことになる。現代の喧噪の中で見失いがちな「永遠に佇むもの」を、野十郎はこの一枚の中に封じ込めたのだ。

彼の絵が今なお見る者を惹きつけるのは、その普遍性ゆえである。野十郎が描いたのは時代の風景ではなく、人間の根源的な感覚——孤独、無常、そして永遠への憧れである。《雨 法隆寺塔》は、そうした感情を、静寂という形で結晶させた作品だ。私たちはその沈黙の中に耳を澄ますとき、彼が生涯をかけて追い求めた「光」すら、雨の向こうからかすかに感じ取ることができる。

塔はそこに立ち続ける。雨は降り続ける。そして画家のまなざしもまた、時を越えて私たちの心に降り注いでいる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。