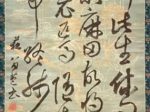

【葡萄】黒田清輝ー黒田記念館所蔵

光を食む果実

――黒田清輝《葡萄》に見る近代日本洋画の内なる呼吸――

静物の卓上に並ぶ果実ほど、沈黙のうちに語るものはない。黒田清輝の《葡萄》は、まさにその沈黙の極点にある。そこには風景の開放も、人物の物語もない。ただ光と色がある。明治から大正へと時代が移ろうなかで、黒田は一度、賑やかな近代化の喧騒を離れ、ひと房の葡萄に自らの視覚と思索を委ねたのではないか。その果実は、彼の画業を貫く「光線の理念」をもっとも純粋なかたちで結晶させたものに見える。

黒田はフランスでラファエル・コランに学び、アカデミズムの厳密な描写と印象派の光感覚を身につけた。帰国後は《湖畔》に代表される明るい色調の人物画で近代日本洋画の象徴となるが、その華やかな成功の背後で、彼は静物というより内省的な世界に向かっていた。静物画は、一見すると訓練の場、技術的課題の一環にすぎぬように思われる。しかし《葡萄》において黒田は、それを単なる写実の習作としてではなく、光と存在の関係を問うための実験場として用いた。

画面に描かれた葡萄は、豊穣を象徴する古典的モチーフでありながら、寓意的でも宗教的でもない。黒田は果実を静かに卓上に置き、そこに降り注ぐ自然光を見つめた。紫と緑の粒が、光を受ける部分では透き通り、影に沈むところでは深い黒を孕む。その移ろいは、単に「色」を描くことではなく、光が物に触れ、空気を震わせる瞬間そのものを描く試みである。

筆触は柔らかく、対象を包み込むようだ。セザンヌのように形態を構築する厳しさよりも、光の揺らぎをすくい取る繊細さがある。そこには、画家が見た自然の「息づかい」への敬意が宿っている。果実の粒ひとつひとつが緻密に描かれているわけではない。むしろ筆の動きはあえて曖昧に、色の斑点として置かれている。にもかかわらず、全体を見渡すと、葡萄の重み、湿り気、甘い香りまでもが立ち上がるような印象を与える。黒田が追い求めたのは、形ではなく「印象」そのものであった。

興味深いのは、その印象主義的な手法のなかに、どこか日本的な静けさが漂っていることだ。背景は抑制され、余白が生きている。西洋の豊饒な静物とは異なり、黒田の《葡萄》には、物を語らせるための沈黙がある。それは琳派の間(ま)や水墨画の余白に通じる感覚であり、黒田が意識していようとなかろうと、日本人の美意識が無意識に滲み出ているのだろう。光の研究に没頭しながらも、彼の手はなお日本的な節度を忘れなかった。

黒田は教育者として「自然をよく観察せよ」と学生に説いた。静物画はまさにその理念を体現している。対象を凝視し、そこに宿る光の命を見出す――それは単なる模写を超えた精神の修練であった。彼にとって《葡萄》の制作は、絵画の根源に立ち返る祈りのような行為だったのではないか。

時代の文脈を考えれば、この静物画は一層深い意味を帯びる。明治の日本は急速な近代化の只中にあり、西洋の制度や美術体系を受け入れながら、自らの表現を模索していた。黒田はその中心に立ち、「近代の眼」を日本に根づかせた。しかし彼自身もまた、西洋と日本のはざまで揺れていたのだろう。人物画や風景画の華やかさの陰で、《葡萄》のような小品は、彼の内面の葛藤を静かに映している。

葡萄の房に射す光は、ただの自然光ではない。文明開化の光、近代という新しい時間の光でもある。それは希望の輝きであり、同時に伝統を照らし出すまぶしさでもあった。黒田はその光を恐れず、筆で掬い取ろうとした。彼の葡萄は、近代日本が初めて「見る」という行為を自覚した瞬間の象徴である。

晩年、黒田は美術行政や制度改革に身を投じ、制作の時間は次第に減っていった。それでも、彼が静物を描き続けたことには意味がある。そこには喧騒から離れ、ただ自分の眼と手に向き合う静かな孤独があった。《葡萄》は、そうした沈黙の時間の結晶であり、画家の精神が最も純化された場所である。

一見すれば、ただの果実の絵にすぎない。しかし、その一房の葡萄には、光への信仰と、日本近代洋画の苦闘が凝縮されている。黒田清輝の《葡萄》は、時代の喧噪を超えて、今なお見る者に静かな問いを投げかける――「あなたの見る光は、どこから来て、どこへ行くのか」と。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。