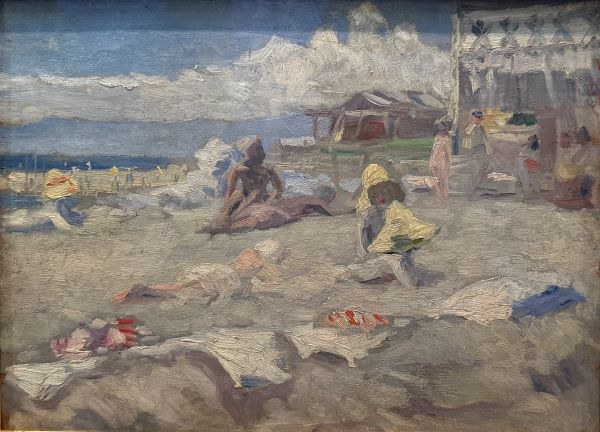

【大磯】黒田清輝ー黒田記念館所蔵

「湿潤の光、生成する風景――黒田清輝《大磯》にみる外光と日本の呼吸」

明治三〇年(一八九七年)に描かれた黒田清輝《大磯》は、単なる小品風景としてではなく、外光派の理念を日本の大気と感性に根づかせようとする試行の場であった。板に油彩という軽やかな素材を選び、画家は西欧で学んだ光と色彩の理論を、湿潤な日本の海辺で再構築する。その筆跡は、光を模倣するための技法ではなく、呼吸する自然と共鳴する身体のリズムとして立ち上がる。黒田にとって《大磯》は、異文化の翻訳を超えて、風土の呼吸そのものを描こうとした最初の“日本的外光”の生成の瞬間であった。

フランス留学から帰国して数年、黒田はパリで培った外光派の理念を、日本の気候や風景に照らし合わせる実験を重ねた。横浜・本牧、鎌倉、そして大磯――それらの地は彼にとって単なる風景ではなく、光の質を測る実験場だった。パリの乾いた空気の下で学んだ輝度と対比の理論は、日本の湿り気を帯びた大気の中ではそのまま通用しない。彼の目に映った日本の光は、輪郭を曖昧にし、色を溶かし合わせ、物質の境界をやさしく包み込む。黒田はその「曖昧さ」を欠点ではなく、むしろ日本的な自然観の核として捉えた。

《大磯》の画面には、砂浜と海、そして広がる空が水平に重なっている。単純な構図でありながら、筆触の息づかいが空間を震わせる。岩場の褐色は厚みのあるタッチで置かれ、海の青は横に走るストロークによって動きを得る。空には柔らかい雲が漂い、筆の圧が抜けるたびに光が滲み出す。全体を支配するのは「描く」というより「光に触れる」ような身体的行為であり、画家のまなざしと自然の呼吸が同調しているかのようだ。その即興性こそ、印象派が目指した“瞬間の定着”に他ならない。

だが、黒田の印象主義は単なる模倣ではない。地中海の強烈な光のもとで原色をぶつけ合うフランス印象派に対し、黒田は柔らかく拡散する日本の光を、抑制された青と緑、褐色の階調でとらえた。彼にとって光は物体を切り裂くものではなく、世界を包み込む膜のような存在であった。《大磯》の海辺に漂う霞は、その“膜”の可視化であり、輪郭の曖昧さがむしろ空間の奥行きを生む。黒田の筆は、外光の写生を通じて「時間を描く」試みへと変化していったのだ。

そこに潜むのは、西洋的な「構築」と日本的な「感応」との間で揺れる視線である。西洋絵画が自然を対象として空間を組み立てるのに対し、日本の伝統的絵画では、自然はしばしば季節や気象の象徴として詩的に表現された。黒田はその両者を媒介する位置に立ち、光の現象と季節の情感をひとつの画面に共存させようとする。したがって《大磯》は、単なる外光派的風景ではなく、山水画の流れをも暗に継承する、日本的自然観の再構成なのである。

この小さな板絵には、黒田の画業を支える基層が息づいている。翌年に完成する代表作《湖畔》の背景には、まさにこの大磯での観察と実験が積み重なっている。《大磯》で獲得された湿潤な光の処理は、のちの女性像における透明な空気感へと結晶する。そう考えると、《大磯》は単なる前段階ではなく、黒田芸術の“起点”として位置づけられるべきだろう。

明治三〇年という時代背景も、この作品の意味を深化させる。日清戦争後、日本は国際的地位を高め、西洋文化を積極的に吸収しつつ自国のアイデンティティを模索していた。絵画においても、「日本の自然を西洋画法でどう描くか」という問いが、あらゆる画家に突きつけられていた。《大磯》は、その問いに対する黒田の最初の回答であり、光と風土の折衷を通じて、近代日本の新しい美的言語を探り当てた作品である。

加えて、大磯という土地そのものが象徴的だ。政財界人や文化人が集い、近代的ライフスタイルの象徴とされた海辺の別荘地。黒田がこの地を描いたことは、近代日本の「文化的近代性」を視覚化する行為でもあった。だが、画面に漂うのは都市的洗練よりも、むしろ自然と融け合う静謐である。文明の光の背後に、黒田はなおも「湿潤な時間」を描こうとしたのだ。

《大磯》の筆触には、瞬間の光を留めようとする緊張と、時間の流れに身を委ねる安らぎが共存している。刻一刻と変化する海と雲、その儚さを前に、黒田は観察者としてではなく、風景の一部として筆を走らせた。印象派が描いたのが「光の瞬間」であるなら、黒田が描いたのは「空気の時間」であった。そこに日本の自然と精神が息づいている。

やがて、この外光表現の試みは弟子たちへと受け継がれる。和田英作や岡田三郎助は、外光下の人物像を通して光の実験を深化させ、さらに安井曾太郎や梅原龍三郎は、そこから個性と感覚の自由を切り開いた。その系譜の起点に、《大磯》は静かに置かれている。画面の奥にひろがる青のグラデーションは、単なる海の色ではなく、日本近代絵画が生まれ出る黎明の色でもあった。

《大磯》は小さな風景でありながら、そこには近代化の波のなかで異文化の光と向き合った画家の思索と実験が凝縮されている。湿潤な空気、曖昧な水平線、やわらかな光のにじみ――それらは日本の風土が持つ独自の呼吸であり、黒田はそれを見つめ、聴き、描いた。彼の筆が描いたのは、風景そのものではなく、「日本の光が生まれる瞬間」だったのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。