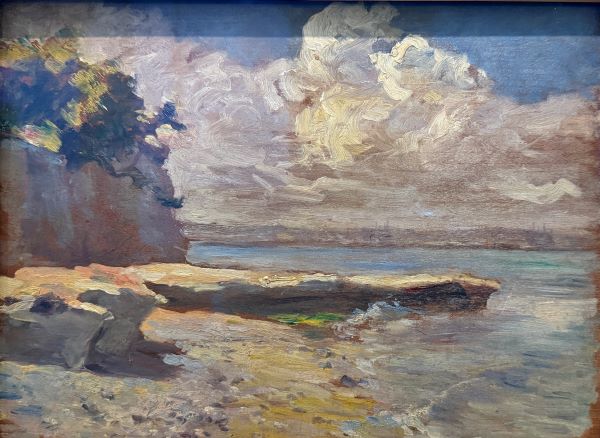

【横浜本牧の景】黒田清輝ー黒田記念館所蔵

湿潤の光と近代のまなざし

―黒田清輝《横浜本牧の景》にみる外光と風土の交感―

明治という時代の光は、単に太陽の光ではなかった。それは「近代」という名のまなざしの光でもあり、黒田清輝の《横浜本牧の景》(1894年)はその交点に生まれた風景である。フランス帰りの若き画家が、異国の外光を胸に抱きながら日本の湿潤な空気と向き合ったその瞬間――その筆先には、文明と風土のせめぎあいがほのかに震えている。

この小品に描かれるのは、横浜の海辺、本牧の岬である。突き出した岩と茂る森、そして夏空に湧き上がる雲。その構図は単純でありながら、どこか緊張を孕む。対角線上に走る岩の稜線と、空へとせり上がる雲の形が、静寂と動勢のあいだで呼吸している。黒田の筆は決して整然とはしていない。むしろ荒々しい。岩肌には重く、森には濃く、そして空には軽やかに。油彩という物質が呼吸し、湿った大気のなかで滲み出すように画面を満たしていく。

フランス留学で吸収した印象派の技法――外光派の理念――を、黒田はそのまま移植することを選ばなかった。なぜなら、日本の光は違っていたからだ。乾いたパリの空とは異なり、日本の夏は空気が厚く、光は水分を含みながら拡散する。そこでは、影は輪郭を失い、色は混じり合う。《横浜本牧の景》におけるくすんだ緑や灰褐色のトーンは、まさにその湿潤な空気の物理的な翻訳であり、同時に黒田自身の身体を通じた感覚の記録でもある。

この絵を前にすると、観る者はひとつの問いに突き当たる――「日本における外光」とは何か。黒田がフランスから持ち帰ったのは、単なる技法ではない。自然に向き合い、その瞬間の光を画面に定着させようとする視覚の態度である。しかし、光の質も、風の重さも、匂いも、すべて異なるこの土地で、その態度は別のかたちに変容せざるを得なかった。《横浜本牧の景》はその「翻訳」の現場である。ここで描かれるのは単なる風景ではなく、「異文化の光」が「日本の風土」を通して再構成される過程そのものなのだ。

黒田の筆致は、外光派的な明るさを志向しつつも、どこか抑制されている。空と雲のあわいでは、白と青が互いに溶け合い、輪郭がほどける。光の瞬間は決して鮮烈ではない。むしろ曖昧で、湿り気を帯びた呼吸のようだ。その曖昧さこそが日本的であり、そこにこそ黒田が見出した「新しい外光」の可能性が宿る。彼は、パリの太陽を模倣するのではなく、本牧の空のもとで「日本の光とは何か」を問うていた。

この作品が描かれた1894年は、日清戦争が始まった年である。社会は「近代国家」の自画像を急速に描き直していた。黒田の洋画もまた、その文化的象徴として語られた。だが、《横浜本牧の景》には、そうした時代の表層的な進歩主義とは異なる、静かな抵抗の気配がある。近代という眩い光に晒されながらも、彼の筆は湿度を失わない。むしろ、その湿り気のなかにこそ、日本の風景がもつ固有の美とリアリティを見出そうとする。これは文明開化の風潮に抗う「風土の美学」でもあった。

黒田にとって自然とは、単なる題材ではなく、近代のまなざしを媒介する鏡であった。日本画が象徴的な自然を描いてきたのに対し、彼は「今ここにある風景」を描くという行為そのものに意味を見出す。外光とは、単に外界の光ではない。画家の視線が、世界と自我を同時に照らすための意識の光でもある。《横浜本牧の景》における光の拡散、色の混濁は、まさにそのまなざしの揺らぎを示している。

この絵の魅力は、完成度の高さではなく、その未完成の呼吸にある。筆の速さ、絵具の厚み、空気の湿り。それらが一瞬の感覚として画面に封じ込められている。黒田の筆は、風景を固定せず、むしろそれを生きた時間のなかに置こうとする。雲が流れ、光が移ろい、風が木々を撫でる――その一瞬を捉えようとする緊張が、絵全体を貫いている。そこには「完成された構図」よりも「見ることそのもの」の誠実さがある。

この小さな板絵を見つめると、後の《湖畔》や《智・感・情》へとつながる萌芽が確かに感じられる。人物画における柔らかな自然光の描写は、この本牧の空での実験を経て初めて可能となった。黒田は、風景を描くことを通じて、光と空気をどう扱うかを学んだのである。その経験が、のちに人物と自然を調和させる画面構成へと結実していく。

そしてこの作品の静けさには、どこか時間の層が滲む。波音や風の音が画面の向こうにかすかに響き、光がその音を受け止めるように漂う。見る者は、19世紀末の本牧の岬に立ち、湿った夏の空気を胸に吸い込む感覚に包まれる。そこに、黒田が感じた「日本の外光」の発見がある。それは、眩しさではなく、にじむような明るさ――近代日本洋画の原点に息づく、静かな光の誕生である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。