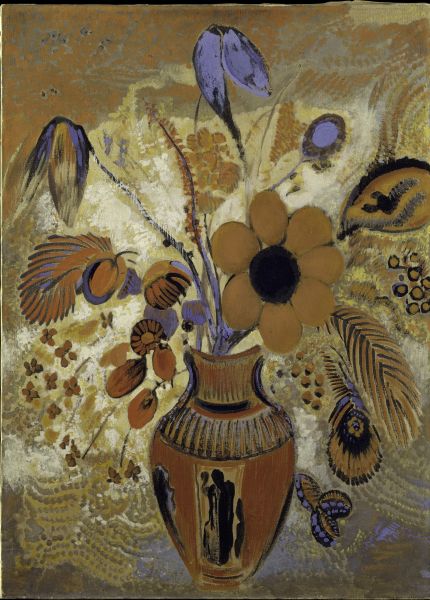

【エトルリアの花瓶の花】オディロン・ルドンーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/10/20

- 2◆西洋美術史

- オディロン・ルドン, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

《精神の花束──ルドンと「エトルリアの花瓶」が描く時間を超えた幻想》

見えるものと見えないものの狭間に咲く、色彩の祈り

オディロン・ルドンの《エトルリアの花瓶の花》(1900–1910年頃)は、一見すればただの花の静物画に過ぎないように見える。だが、そこに描かれているのは、単なる植物の姿ではない。色彩、構成、題名、すべてが見る者の想像力を刺激し、現実と幻想の境界を撹乱する。ルドンが「見えるものの論理を、見えないもののために役立てる」と語ったように、この作品はまさにその実践であり、視覚芸術の枠を超えた「精神の絵画」である。

画面中央の花瓶は、タイトルにあるように「エトルリアの花瓶」と名付けられているが、実際には古代の遺物ではなく、当時流行した古代風の近代陶器であるとされる。だが、ルドンにとってその真正性は重要ではなかった。むしろ「エトルリア」という名が喚起する象徴性――神秘、異世界性、時間を超えた精神性こそが、本作の要となっている。19世紀末から20世紀初頭にかけてのヨーロッパでは、古代文明への憧憬が美術や工芸に大きな影響を与えていた。エジプト、ギリシア、そしてエトルリア――それらは単なる過去の遺産ではなく、芸術家の幻想を支える舞台として機能した。ルドンもまた、そうした古代趣味を自らの内的ビジョンと結びつけ、「エトルリアの花瓶」という象徴的容れ物に、魂の花束を活けたのである。

その花束は、自然の写実ではない。ルドンは若い頃、植物学や進化論に強い関心を持ち、科学的な観察眼を養ったが、晩年になるとそれはリアリズムとしてではなく、精神の象徴として結実する。《エトルリアの花瓶の花》に描かれた花々は、実在の植物に似ているようでいて、どこか夢の中の造花のようでもある。パームの葉が天へと向かって大きく伸び、さまざまな色彩の花々が画面全体に広がっていく。そこには自然の秩序というよりも、内的な法則に従って咲き誇る、精神的なエネルギーの放射がある。

背景の青と黄土色(オークル)は、温と冷、天と地、昼と夜といった対比を感じさせるが、それらが対立ではなく調和として成立している点に、ルドンの色彩感覚の独自性がある。テンペラによる明瞭で鮮やかな発色は、油彩よりも硬質でありながら、幻想的なイメージにふさわしい強度と透明感を併せ持つ。特にこの作品では、青とオークルの色面が空間に深みと緊張を与え、花束が浮かび上がるような効果を生み出している。それはまるで、現実の空間ではなく、夢の中でのみ存在する祭壇のようだ。

花々の配置にも注目すべきだろう。単なる偶然の寄せ集めではなく、画面全体を貫く構成的な意志がある。パームの葉が縦のリズムをつくり、それを軸にして色と形が旋律のように連なっていく。それはまさに「視覚の交響曲」であり、絵画でありながら音楽的ともいえる表現に到達している。ルドンの花束は静止しておらず、むしろ内側から発光し、振動しているかのようだ。

ルドンは晩年、多くの花の静物画を描いた。そのどれもが、単なる装飾画ではない。《エトルリアの花瓶の花》にも通じる精神的な深み、象徴性が見て取れる。「黒の時代」の不気味な版画から離れた後、彼は色彩を得てなお、世界の奥底にある「見えないもの」を描こうとしていた。蝶、光、花……それらはすべて魂の形象であり、彼の絵は供花であり、祈りであり、そして死と生をつなぐ中間世界の風景だったのだろう。

現代に生きる私たちは、花を消費の対象として扱うことに慣れすぎている。美しければよく、すぐに枯れることを知りながら、装飾として一時的に愛でる。《エトルリアの花瓶の花》は、そうした刹那的な感性への問いかけであり、花という存在の背後に広がる精神性、宇宙的調和、そして人間の祈りの力を思い出させてくれる。そこにあるのは、鑑賞する「私」という存在もまた問い直されるような、深い沈黙と共鳴の場である。

古代の名を冠した花瓶の中に咲き誇る幻想の花束は、単に過去への郷愁ではなく、現在に対する透徹したまなざしでもある。自然と精神、物質と象徴、過去と未来。そのすべてを内包しながら、ルドンは色彩と形によって「光」への道を探った。彼の到達したこの境地は、20世紀の初頭という時代にあってなお、いまもなお私たちの心に届く。

《エトルリアの花瓶の花》は、静かに語りかけてくる。

――あなたの中に、いまも花は咲いていますか?

――あなたの中に、「見えないもの」を感じ取る感覚は、まだ生きていますか?

この作品は、私たちにそれを問いかけながら、そっと手を差し伸べている。時間を超えて咲く、幻想の花束として。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。