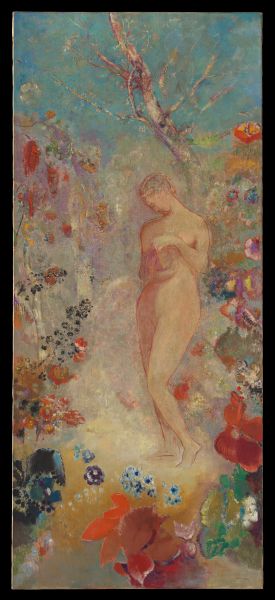

【パンドラ】オディロン・ルドンーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/10/20

- 2◆西洋美術史

- オディロン・ルドン, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

花と光と運命の箱

―オディロン・ルドン《パンドラ》に見る象徴と沈黙の予兆―

ひとりの裸婦が、色彩の霧に包まれて静かに立っている。彼女の腕に抱かれるのは、かの有名な「箱」――その蓋が開かれるとき、世界には災厄が広がり、同時に「希望」が残されたという、あの神話の記憶である。オディロン・ルドンの《パンドラ》(1914年頃)は、神話の再現を目的とした写実ではない。むしろこの絵は、花々の幻影と柔らかな光彩のなかに、見る者の意識をじわじわと沈潜させていく〈沈黙の寓意画〉である。

ルドンは「夢想の画家」と呼ばれた。彼の芸術は、視覚的現実の表面を超え、見る者の内奥に響く象徴的気配を呼び覚ますことにあった。《パンドラ》は、その作風の結実として、彼の晩年の成熟した色彩と精神性を結びつけた作品である。画面には、豊潤な花々が広がっている。赤、黄、紫、青……色は決して単純ではなく、互いに溶け合い、滲み合い、花というよりも「気配」あるいは「感情の粒子」として漂っている。これらの色彩は、決して自然主義的な再現ではなく、精神の内奥を映し出す「内なる自然」としての花である。

そして、その中心に佇むのが、白く輝く裸婦――パンドラである。彼女は、観者と目を合わせることなく、うつむき加減に静かに立っている。身体は花々の色彩と共鳴し、光に包まれることで現実から半ば遊離し、象徴としての純粋な形を帯びている。女性の肉体はここで官能ではなく、精神的純粋さの表象として扱われており、それはブーシェの官能的な裸婦とは明らかに異なる地平に属している。

ルドンが描いたパンドラには、「災厄の源」としての責めの視線はない。むしろそこには、運命を担わされた存在への深い共感が感じられる。ルドンにとってこの神話の女性像は、イヴとも重なり合う「原初の女性」であり、美と無垢をもって世界の転換点を迎えさせる「境界の存在」であった。罪を知らぬままに罪を導く――その二重性において、パンドラは単なる災厄の象徴ではなく、文明の始まりと終わりの門番として描かれている。

注目すべきは、この作品が1914年、すなわち第一次世界大戦の勃発を目前にして制作されたという事実である。ヨーロッパ全体が不穏な空気に包まれ、人類が自らの手で「破局の箱」を開けようとしていた時代背景のなかで、神話としてのパンドラは単なる過去の物語ではなく、まさに「現代の寓話」として再浮上する。ルドンの描く柔らかな色彩、沈黙する裸婦、漂う花々――これらは、かすかに美しく、しかしどこか不穏な空気を孕んでいる。災厄の前触れが、どこか甘美な夢のなかで囁かれているかのようだ。

神話によれば、壺の底に最後まで残されたのは「希望」であった。その希望が救いであるのか、あるいは虚しい期待という名の新たな呪いであるのか――解釈は分かれる。しかしルドンの絵において、この希望は、柔らかい光のかたちをして私たちの視界に滲んでいる。彼のパンドラは、災厄を「放つ者」ではなく、「担わされし者」として描かれている。その存在は、世界の運命を静かに抱えつつ、咎められることのない無垢さを保っている。

観者がこの絵の前に立ったとき、物語は語られない。説明はなされず、視線は静かに沈黙する。だが沈黙の中には、神話が再び脈打っている。観者は、自らの記憶のなかからパンドラの物語を呼び起こし、その色彩の意味を探ろうとする。まさにここにこそ、象徴主義の本質がある。絵は語らず、誘う。現実を写すのではなく、夢を喚起する。それがルドンの芸術であり、象徴主義の方法なのである。

《パンドラ》は、そのような方法によって、単なる神話的主題の再現ではなく、「近代の不安」という文脈を孕んだ精神的寓意画として、時代を超えて問いかけを投げかけている。花々の背後には崩れゆく文明があり、裸婦の沈黙には人類の希望と不安が織り込まれている。この作品に漂うのは、「光の夢」だけではない。その夢の下には、破局の予感と、それでもなお灯り続ける微かな希望がある。

ルドンの《パンドラ》は、だからこそ今もなお、私たちの眼差しを捕え続けるのだ。神話は過去のものではない。色彩のなかに沈む彼女の姿は、常に新たな時代の象徴として、災厄の前夜に立ち続けている。私たち自身がその箱を開けようとしている瞬間に。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。