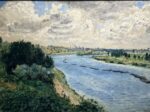

【夕日】ウジェーヌ・ドラクロワーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/10/19

- 2◆西洋美術史

- ウジェーヌ・ドラクロワ, メトロポリタン美術館, 夕日

- コメントを書く

色彩という劇場 ――ドラクロワ《夕日》に見る光と精神のドラマ

19世紀フランスのロマン主義を代表する画家ウジェーヌ・ドラクロワは、常に「色彩」と「光」という根源的なテーマに挑み続けた画家だった。私たちは彼の名を聞くと、《民衆を導く自由の女神》や《サルダナパールの死》といった、激情と歴史の物語を描く大作を思い浮かべがちだ。しかし、画家が晩年に取り組んだ作品には、激動の歴史を離れ、自然そのものを対象にした静謐な思索が刻まれている。《夕日》(1850年頃、パステル、青い敷き紙)は、そうした作品のなかでもとりわけ異彩を放つ存在である。

この小さなパステル画に描かれているのは、夕暮れの空、ただそれだけである。地上の物語は消え去り、視界を覆うのは雲と光の相互作用。けれども、その単純な構図のなかには、ドラクロワが追い求めてやまなかった“世界の本質”が、色と光という抽象的な要素を通して表現されている。彼の筆はもはや物語を語るものではなく、自然の変容を“体験”させる装置として働いているのだ。

特筆すべきは、この作品が油彩ではなく「パステル」で描かれている点である。粉状の顔料が紙に繊細に定着し、柔らかく、同時に鮮やかな色彩が浮かび上がる。即興性と感覚性に富んだこの技法は、変化する空の一瞬の煌めきを捉えるのにこれ以上ない選択だったと言える。そして、パステルの下地には「青い敷き紙」が用いられている。これは単なる技術的処理ではない。青は冷たさと静けさの象徴であり、夕暮れの空に漂う寂寥を画面全体に染み渡らせる役割を果たしている。その上に重ねられる黄色やオレンジが、まるで雲間から差す最後の光のように、強烈に輝き出す。色彩のコントラストが最大限に引き出される設計。ドラクロワの色彩哲学が、ここに凝縮されている。

ドラクロワの言葉が、その制作意図を明確に語っている。「夕べの雲の灰色は青に傾き、空の澄んだ部分は明るい黄色あるいはオレンジに染まる。その対比が強ければ強いほど、効果は一層まばゆいものとなる。」この記述に現れているのは、自然を観察する科学的視線と、美の法則に従う芸術家の感性の融合だ。《夕日》は、その意味で単なる風景画ではなく、視覚と哲学の交差点に立つ作品である。

さらに興味深いのは、この習作が「天井のために」と記されていた点である。ルーヴル宮殿アポロンの間の天井装飾を念頭に置いていたとされ、そこには実際、中央に太陽神が配され、放射状に光が広がる構図が見て取れる。つまり《夕日》は、公共的な芸術制作の準備であると同時に、個人的な自然観照の記録でもあった。この二重性――公共と私的、装飾と内面――の交錯こそが、ドラクロワ芸術の深みを形成している。

この作品を眺めていると、自然がまるで巨大な劇場であるかのような錯覚にとらわれる。雲は灰色のヴェールのように空を分断し、その切れ目から差し込む黄や橙の光が、舞台照明のように場面を照らす。そこに登場するのは、もはや人間ではない。自然そのもの、大気と光が「主役」となり、空という舞台で劇的な一幕を演じているのである。

この「ドラマ」の感覚こそが、ロマン主義の本質だ。だが、それはもはや英雄や歴史の人物が登場する劇ではない。ドラクロワが最晩年に到達したのは、より抽象的で、精神的なドラマだった。自然の現象を描きながら、彼はそこで「人間の内面の劇」を描いていたのである。

興味深いことに、この作品は印象派の先駆ともいえる。モネが《印象・日の出》(1872年)で光を描くよりも20年以上前に、ドラクロワはすでに光と色の変化を主題とする絵画の可能性を探っていた。印象派の画家たちはドラクロワを「色彩の先達」として尊敬し、彼の補色理論や明暗の対比から多くを学んだ。そう考えると、《夕日》という一見地味な小品は、ロマン主義と印象主義をつなぐ美術史上の貴重な架け橋でもある。

《夕日》に描かれた空の風景には、もはや人間の姿は存在しない。しかし、その空虚の中に、私たちは「人間的なもの」を見出す。光と闇の対立、混沌と秩序のせめぎ合い。それは、歴史画が語る英雄譚とは異なるかたちで、見る者の精神に深く訴えかける。

ドラクロワにとって、色彩とは単なる装飾ではなかった。それは世界の根源に迫る手段であり、哲学であり、祈りだった。《夕日》に込められた一瞬の光は、まさに彼の芸術の総決算として、静かに、しかし力強く私たちの前に立ち現れる。そこには、時代を超えて語りかけてくる「ドラマの美学」が、確かに息づいている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。