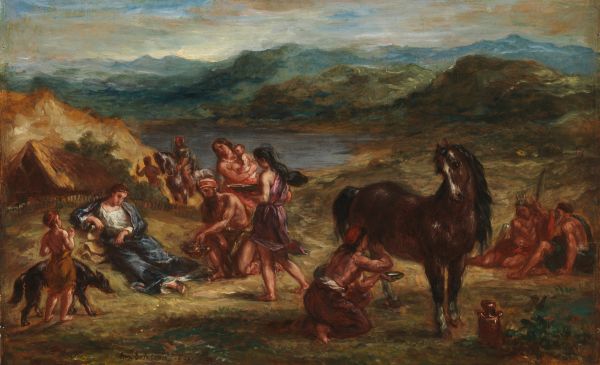

【スキュタイ人の中のオウィディウス】ウジェーヌ・ドラクロワーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/10/18

- 2◆西洋美術史

- ウジェーヌ・ドラクロワ, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

「孤独の詩人、異郷にて」――ドラクロワ《スキュタイ人の中のオウィディウス》にみる芸術家の寓話

追放、他者、そして芸術の生存空間

ウジェーヌ・ドラクロワの《スキュタイ人の中のオウィディウス》は、古代の逸話を借りながら、19世紀の芸術家の自己像を映し出した、きわめて内省的な作品である。表面上は歴史画の体裁をとりながら、そこに込められた主題は、ただ過去を再現するものではない。むしろこの絵は、ドラクロワという芸術家が、時代から、社会から、あるいは他者から距離を置かざるを得なかった内的状況を、視覚化した寓話に他ならない。

作品に描かれるのは、ローマの詩人オウィディウス。紀元8年、皇帝アウグストゥスの命により、彼は黒海沿岸のトミス(現在のルーマニア)へ追放される。理由は曖昧で、「詩と過ち(carmen et error)」としか残されていない。そこから始まる彼の人生は、文明の中心から遠く離れた辺境での孤独と葛藤に満ちたものとなる。だが彼はその流刑の中で『哀歌』や『ポントス書簡』といった作品を書き続け、芸術によって自らの悲しみを昇華した。この詩人の姿は、ロマン主義の画家たちにとって理想的なモチーフとなった。「追放された芸術家」という図像は、外的な圧力と内的信念のあいだで引き裂かれる近代的個人を象徴していたからである。

ドラクロワの《スキュタイ人の中のオウィディウス》において、詩人は画面中央に、静かに、しかし確固とした姿で描かれている。彼の衣装はローマ風の白いトーガで、周囲を取り巻くスキュタイ人の異国的な衣服や顔つきと強烈なコントラストをなす。オウィディウスの目は伏せられ、口元は固く閉ざされている。その表情に浮かぶのは、諦念、疲労、そして、それでもなお保たれる精神の高貴さである。彼はここで語ることをやめ、むしろ「黙る者」として描かれている。だがその沈黙のなかには、確かな芸術的意志が潜んでいる。

彼の周囲に集うスキュタイ人たちは、異文化の他者であると同時に、詩人に対するある種の共感を湛えた存在として描かれている。好奇心と困惑、あるいは無関心と敬意が入り混じった彼らのまなざしは、単なる異民族の装飾的描写を超え、人間的な交流の可能性を感じさせる。異文化の狭間で、詩人は疎外されつつも、完全には断絶されていない。ドラクロワはここで、孤立と理解の微妙なグラデーションを描き出すことに成功している。

注目すべきは、光の扱いである。オウィディウスの身体にのみ強い光が差し、その肌や衣服を柔らかく照らしているのに対し、スキュタイ人たちは半影に沈む。この対照は、詩人が空間の「中心」であると同時に、精神的に「際立っている」ことを視覚的に示す。そしてまた、その光は詩人の孤独を際立たせもする。ドラクロワはここで、カラヴァッジョ的な明暗法を通じて、人物の内面を静かに浮かび上がらせているのだ。

色彩においても、彼は明確な意図をもって対比を演出している。オウィディウスには、白や赤の柔らかく抑えられたトーンが用いられ、周囲のスキュタイ人には鮮やかな青や茶が施される。これは単なる装飾ではない。異文化とのコントラストの中で、詩人の「異質性」が際立ち、同時に、そこからこそ生まれる感情の深みが浮かび上がってくる。この色彩の緊張は、文化的・感情的疎外というテーマを色によって語ろうとするドラクロワの高度な表現力を示している。

この絵は、単に「追放された古代詩人」を描いているのではない。そこに重ねられているのは、時代と折り合えず孤立する近代芸術家の姿である。19世紀のフランスにおいても、芸術家はしばしば制度から、社会から、あるいは観衆から距離を置かれる存在だった。ドラクロワ自身、新古典主義の権威やアカデミズムに挑みつつ、自らの芸術的信念を守り続けた孤独な存在であった。彼はオウィディウスに自己を重ね合わせ、芸術家の宿命的孤独と、それでもなお他者と繋がろうとする希望を、この作品に投影したのである。

背景に描かれた荒涼とした風景――風にそよぐ草原、地平線に沈む曇天の空――は、異郷としての「トミス」を示すだけでなく、精神的風景としても読まれる。そこには、理解されない者の孤独、自己の芸術にしか頼るもののない者の静けさが流れている。この自然描写は、感情の鏡として画面に機能しており、風景そのものが詩人の心象風景となっている。

新古典主義的な歴史画と比べると、この作品の人間像は明らかに異なる。アングルやダヴィッドの描く古代人物は、理想化され、静謐で、冷ややかですらある。だがドラクロワのオウィディウスは、感情の重みを抱えたまま、時代の中に取り残されている。そこには完璧さではなく、不完全さへのまなざし、すなわち人間そのものへの共感がある。ロマン主義とは、まさにこのような「壊れた理想」を愛する視線のことだった。

《スキュタイ人の中のオウィディウス》は、ロマン主義が追い求めた「孤独」と「他者」、そして「表現者としての運命」を凝縮した作品である。詩人は語らず、抗わず、ただそこに在る。だがその沈黙の中にこそ、芸術の本質――言葉にならないものを伝える力――が宿っている。スキュタイ人たちのまなざしは、その力に対する畏れと敬意の表明であり、我々観者のまなざしもまた、そこに重なる。

ドラクロワはこの作品で、古代の寓話を通して普遍的な問いを投げかける。「芸術家とは、いかなる孤独を引き受ける存在か?」「他者との共感は、どこに、いかにして生まれるのか?」 その問いは、彼自身の生き方に対する応答であり、同時に、我々自身の在り方をも照らし出す。

こうして《スキュタイ人の中のオウィディウス》は、単なる歴史画を超えて、ひとつの精神的肖像、あるいは詩的寓話として今日にまで語りかけてくる。静かでありながら、極めて雄弁に。沈黙の詩人の姿を借りて、ドラクロワは「語ること」の本質を描いてみせたのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。