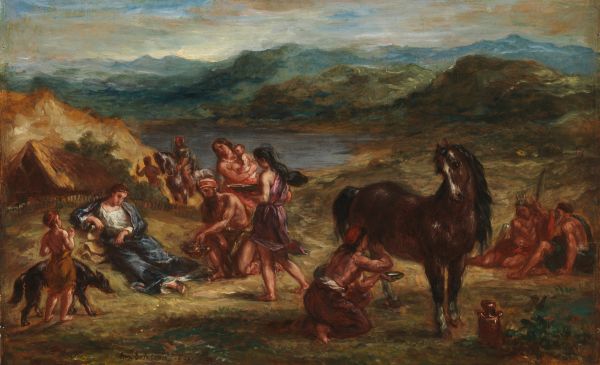

【スキュタイ人の中のオウィディウス】ウジェーヌ・ドラクロワーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/9/23

- 2◆西洋美術史

- ウジェーヌ・ドラクロワ, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

ドラクロワの作品

《スキュタイ人の中のオウィディウス》

追放詩人の寓話とロマン主義的想像力

19世紀フランスの画家ウジェーヌ・ドラクロワは、ロマン主義絵画の象徴的存在として知られる。彼の作品はしばしば歴史、文学、東方世界に取材し、鮮烈な色彩と大胆な構図によって人間存在の情熱と悲哀を描き出した。その中で、《スキュタイ人の中のオウィディウス》は、彼の思想と美学の核心を垣間見せる作品である。ローマの詩人オウィディウス(Ovid, 紀元前43–紀元17/18)の追放伝説を主題とした本作は、単なる歴史画ではなく、異郷における人間の孤独、異文化との邂逅、そして芸術家自身の存在意識を重ね合わせた寓話として読み解かれる。

オウィディウスは『変身物語』や『愛の歌』などで知られる古代ローマの詩人である。彼は西暦8年、皇帝アウグストゥスの命により、黒海沿岸の辺境都市トミス(現在のルーマニア、コンスタンツァ)に追放された。その理由はいまだ明確ではなく、「詩と過ち(carmen et error)」と曖昧に記されるのみである。いずれにせよ、ローマの文化的中心から遠く離れた蛮地に送られた彼は、孤独と郷愁に苛まれながらも、『哀歌』や『ポントス書簡』などを残し、自らの境遇を文学的に昇華させた。

この「追放詩人」のモチーフは、近代において特に芸術家や思想家たちの共感を呼んだ。政治的抑圧や社会的孤立の中で、自らの芸術的使命を問い直す鏡像として、オウィディウスの姿はロマン主義的想像力にぴたりと重なったのである。ドラクロワがこの主題に惹かれたこともまた、彼自身の芸術観、孤独感、そして歴史的想像力の反映であった。

本作の構図において、オウィディウスは画面中央付近に、やや弱々しくも威厳を残した姿で描かれている。彼の衣装はローマ風のトーガであり、周囲のスキュタイ人の異国的な装いと鮮やかな対比をなす。オウィディウスの顔には疲労と諦念が漂いながらも、詩人としての精神的高貴さが宿っている。一方、彼を取り囲むスキュタイ人たちは、好奇と親近の入り混じった眼差しで彼を見つめており、そこには文化的差異を超えた人間的交流の可能性が示唆されている。

背景には黒海沿岸の荒涼とした風景が広がり、風に揺れる草原、低い丘陵が描かれる。その空気感は、フランスの観客にとって「異国」「辺境」を想起させるものであった。画家は、文明の中心から追放された孤独な詩人を、その地平に置くことで、自然と人間の関係、孤立と受容という対立的な主題を視覚化した。

ドラクロワの特徴は、その奔放で表情豊かな色彩と筆触にある。本作でも、彼はオウィディウスの衣服に白や赤の柔らかい色調を用い、その周囲にスキュタイ人の鮮やかな民族衣装を配してコントラストを際立たせている。これは単なる装飾的効果ではなく、「孤独な詩人」と「異文化の共同体」との緊張関係を色彩の上に投影したものといえる。

さらに、光の扱いも注目に値する。オウィディウスの顔や体にはやや強い光が当てられ、彼が画面の中心的存在であることを示すと同時に、その孤独を逆説的に強調している。対照的に、スキュタイ人たちは半陰影の中に描かれ、彼らが詩人を取り巻く「環境」としての役割を担っていることを物語る。こうした光と影の操作は、ドラクロワがカラヴァッジョ以来の劇的な明暗表現を継承しつつ、ロマン主義的情緒を新たに刻印したことを示している。

1830年代から40年代にかけて、フランス社会は政治的変動と芸術的自己探求の狭間にあった。1830年の七月革命は表現の自由を謳いながらも、新たな抑圧と失望を生んだ。こうした時代にあって、多くの芸術家や思想家が「追放」「孤独」「流浪」といったテーマに共感を寄せた。

オウィディウスの追放譚は、社会から疎外された芸術家の自己像と重なり合い、ドラクロワにとっては自らの芸術的立場を投影する格好の題材となった。彼は「芸術家とはしばしば時代から孤立し、理解されない存在である」という意識を持っていたが、この意識はまさに「スキュタイ人の中のオウィディウス」という構図に象徴的に表れている。

ドラクロワは熱心な読書家であり、古典文学にも深い親しみを持っていた。オウィディウスの『哀歌』や『ポントス書簡』に描かれた追放者の嘆きは、彼にとって絵画的イメージを喚起する源泉であっただろう。文学的テクストを視覚的イメージに変換するこの営みは、ロマン主義絵画の本質的特性のひとつである。

本作においても、詩人が異民族に囲まれるという場面は史実そのものではなく、むしろ文学的想像力に基づく「詩的情景」として描かれている。つまりドラクロワは、歴史的事実を再現するのではなく、文学に宿る感情や象徴を視覚的に翻訳したのである。

この作品を同時代の新古典主義的歴史画と比較すると、その独自性が際立つ。新古典主義の画家たちは、古代の題材を扱う際、理想化された身体表現と厳格な構図を重んじた。たとえばダヴィッドやアングルの歴史画においては、古代の人物は冷徹な理想美として描かれ、情感は抑制されている。

それに対し、ドラクロワのオウィディウスは脆く、人間的であり、孤独と哀感に満ちている。周囲のスキュタイ人も異国趣味的に描かれるのではなく、詩人に対する人間的な共感を漂わせている。この点において、ドラクロワの作品は新古典主義の枠組みを超え、ロマン主義的感情の真実性を追求したといえる。

《スキュタイ人の中のオウィディウス》は、一見すると古代の歴史画にすぎないが、その本質はむしろ「芸術家自身の肖像」である。孤立した詩人の姿は、理解されない画家の自己像であり、異民族の人々の視線は、観者のまなざしと重なる。つまりこの作品は、芸術家が社会に対してどのように存在するか、そして芸術がどのように孤独を超えて他者との共感を生み出すか、という普遍的な問いを内包しているのである。

ドラクロワの《スキュタイ人の中のオウィディウス》は、古代詩人の追放という歴史的題材を通じて、ロマン主義的孤独、異文化交流の可能性、そして芸術家の存在意識を凝縮した作品である。鮮烈な色彩と劇的な構図の中に、詩人の脆さと高貴さ、孤立と共感が同時に描き込まれている。

ここに表現されたものは、単なる古代史の挿話ではない。それはむしろ、時代を超えて繰り返される芸術家の宿命、孤独と理解、喪失と共感のダイナミズムなのである。オウィディウスの姿に自らを重ね、ドラクロワは「芸術家とは誰か」を問い続けた。その問いは今なお観る者の心に響き、彼の作品を普遍的な寓話として輝かせている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。