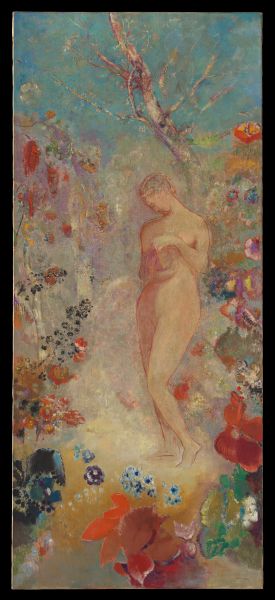

【パンドラ】オディロン・ルドンーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/9/19

- 2◆西洋美術史

- オディロン・ルドン, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

オディロン・ルドンの作品《パンドラ》をめぐる思索

―神話的象徴と近代の不安の交錯―

オディロン・ルドンは、十九世紀末から二十世紀初頭にかけてのフランス象徴主義を代表する画家である。彼の作品群は、印象派の外光表現とも、後に登場するフォーヴィスムやキュビスムといった前衛とも異なり、夢幻的で内面的な世界を開示する独自の表現によって特徴づけられている。光と闇、現実と夢想、可視と不可視のあいだを往還するその作品群は、当時の科学・心理学・哲学に深い影響を受けつつも、宗教的・神話的象徴を自在に織り込んだ。その中で、1914年頃に制作された《パンドラ》は、ルドン晩年の成熟した色彩表現と神話的主題が結びついた作品として、特異な輝きを放っている。

ギリシア神話においてパンドラは、神々によって創られた最初の女性である。ヘシオドスの『仕事と日々』によれば、ゼウスは人類に火を授けたプロメテウスに報復するため、美しさと魅惑を兼ね備えた女性を造り、彼女に災厄を収めた壺を持たせて人間世界へ送り込んだ。パンドラがその壺を開けたとき、あらゆる災厄が世界へと放たれ、人類の黄金時代は終焉を迎えたという。壺の底に残ったのは「希望」であったが、この「希望」の解釈もまた多義的であり、慰めであると同時に、人間を虚しい期待に縛りつける呪いであるとも読める。

ルドンの初期は、リトグラフによる「黒の時代」に特徴づけられる。奇怪なモンスターや夢幻的な情景がモノクロームで描き出され、見る者に深い心理的効果を与えた。しかし十九世紀末から彼は色彩の世界へと大きく転じ、パステルや油彩で鮮烈な花の静物画や神話的主題を描くようになる。この色彩の転換は、彼の精神的成熟と密接に関わっており、晩年のルドン作品は「光の花束」のような豊潤さを獲得した。

《パンドラ》もまた、そうした色彩の詩学の結実である。彼女を取り巻く花々は、画面全体に柔らかく拡散し、赤・黄・青・紫といった色相が幻想的に溶け合う。花は単なる背景ではなく、彼女の存在を象徴的に取り囲む「自然の精神」として作用している。裸体の女性像は白く柔らかい光に包まれ、その肌は花々の色彩と共鳴して、生命のはかなさと清純を同時に示す。ここで重要なのは、ルドンが筆触を粗くも鮮明にも扱い、具象と抽象の境界を揺るがしている点である。観者は形態を正確に読み取るよりも、色彩の響きによって感情を揺さぶられる。すなわちこの絵は、神話的物語を説明的に描写するのではなく、象徴的な気配を感覚的に体験させる仕組みをもっている。

ルドンがパンドラを「花に囲まれた無垢な裸婦」として描いたことは、聖書的なイヴのモチーフとの重なりを思わせる。イヴもまた、楽園において罪を知らぬ存在であり、禁断の果実を口にすることによって人類に死と労苦をもたらすこととなった。両者はいずれも「原初的な女性」であり、その無垢な美が運命的に破局を招く。ルドンは西洋文化の二つの起源神話を重ね合わせることで、女性の存在に宿る二重性――美と災厄、無垢と罪――を浮かび上がらせている。

しかしルドンの《パンドラ》には、女性を罪の源泉として断罪するような視線はほとんど感じられない。むしろ彼は、神話的宿命を担わされた女性の姿に同情的な眼差しを注いでいる。彼女の視線は伏し目がちで、観者と目を合わせることはない。そこには欲望を誘う視線の交換ではなく、内面に沈潜する精神の気配が宿っている。つまりルドンは、女性を「災厄の媒介者」としてではなく、「世界の運命を担わされる純真な存在」として描いたのである。

この作品が制作されたのは、第一次世界大戦の勃発を目前に控えた1914年であった。ヨーロッパ全体が緊張と不安に包まれ、楽観的な「黄金時代」は崩れ去ろうとしていた。そうした状況の中で、神話的に「災厄を放つ女性」としてのパンドラは、単なる古代物語ではなく、時代の寓話として響いたに違いない。人類が自らの手で「箱」を開けようとしている――その予感が、この絵に不気味な現代性を与えている。

ルドンの作品は、しばしば「夢想の画家」と呼ばれる。彼は現実を忠実に写すことを目的とせず、内面のヴィジョンを外化することを目指した。象徴主義は印象派の外光表現と並行して展開したが、その志向は「外界の光」ではなく「精神の光」であった。《パンドラ》もまた、神話という外的物語を媒介にしつつ、内的な心理状態――無垢と不安、調和と破局――を象徴的に描き出している。

さらに言えば、ルドンの花々は単なる自然観察の産物ではなく、精神的象徴である。花は生命のはかなさ、美の一瞬の輝きを象徴する存在であり、その周囲に立つ女性像は「運命を抱える存在」として画面中央に置かれる。象徴主義の語彙を用いれば、この絵は「人類の原罪」と「文明の危機」を同時に暗示する寓意画である。

この絵を目の前にしたとき、観者はまず花々の豊潤な色彩に包まれるだろう。その中で裸体の女性が静かに佇み、小さな箱を抱えている姿に気づく。そこには説明的なストーリーはなく、観者は自ら神話の知識を呼び起こしながら、象徴的意味を解釈することになる。この「解釈を観者に委ねる構造」こそが、ルドン作品の大きな特徴である。観者は絵を「読む」のではなく「夢見る」のである。

オディロン・ルドン《パンドラ》は、ギリシア神話の物語を基盤としながら、単なる挿絵的再現を超え、象徴主義的想像力によって新たな意味を付与した作品である。そこには、女性像の美と無垢、花々の色彩の詩学、箱に秘められた災厄と希望、そして第一次世界大戦前夜という時代的文脈が複雑に絡み合っている。

ブーシェの官能的な女性像やターナーの自然の崇高さと比較すれば、ルドンの《パンドラ》は、より内面的で精神的な次元に焦点を合わせていることが明らかになる。彼にとって重要なのは、目に見える現実の描写ではなく、観者の心に響く「象徴的な気配」であった。その意味で《パンドラ》は、ルドン芸術の核心を示す作品であり、近代美術における象徴主義の意義を再確認させるものである。

神話の中でパンドラは人類に災厄をもたらしたが、同時に「希望」を残した。ルドンの描くパンドラもまた、災厄の前触れでありながら、花々に囲まれた無垢な姿として描かれることで、希望や再生の可能性を暗示している。大戦前夜という暗雲の中で、この絵はなおも「光」を孕んでいる。それは象徴主義者ルドンの芸術が持つ根源的な二重性――闇と光、破局と希望――を如実に物語っているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。