外光の実験と日本的風土の定着

黒田清輝の作品《大磯》は、明治30年(1897年)に制作された小品である。板に油彩という素材を用いた本作は、彼が帰国後、日本の自然を対象に積極的に外光表現を試みていた時期の産物である。題名が示す通り、大磯の海辺を描いたこの絵には、画家が西洋で獲得した光と色彩の理論を、日本の風土にどう適用するかという課題が濃厚に刻まれている。同時に、この作品は黒田が日本近代洋画史に果たした役割、すなわち「外光派」の旗手としての活動を象徴するものであり、単なる風景小品にとどまらない重層的な意味を担っている。以下では、本作の造形的特質、制作背景、そして日本近代美術史における位置づけを、多角的に考察してみたい。

1893年にフランス留学を終えて帰国した黒田は、外光派の理念を日本に紹介する一方で、それを日本の風土に即して実践する必要に迫られた。日本の光と空気は、彼が師ラファエル・コランのもとで学んだパリの風景とは決定的に異なる。湿度が高く、空気が霞み、色彩は柔らかく溶け合う。帰国後の黒田は、横浜・本牧や鎌倉、箱根といった避暑地を訪れては写生を行い、日本の光を探究した。

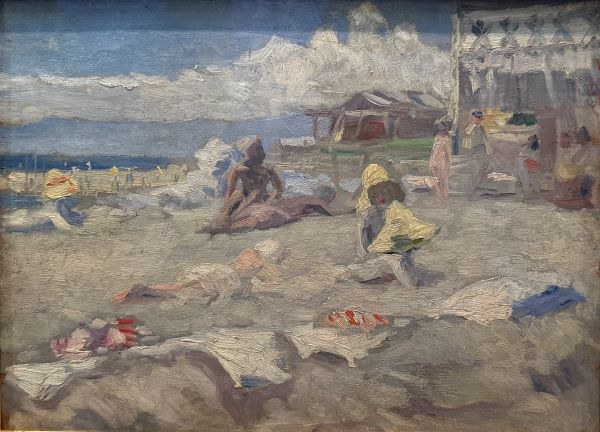

本作《大磯》は、板に描かれた比較的小規模の作品である。画面には浜辺と海、そして空が大きく取り上げられており、水平線が画面の安定軸を形成している。構図はシンプルであるが、海と空の比率の取り方によって奥行きが生まれ、観る者は自然の広がりに包み込まれる感覚を覚える。

筆触は大胆かつ即興的であり、細部を克明に描写するよりも、自然の印象を素早く定着させることに重きが置かれている。岩場や砂浜は厚みのあるタッチで色が置かれ、海の青は横方向のストロークによって動きを伴って描かれている。一方、空の雲は柔らかな筆致で処理され、広がりと軽やかさが表現されている。このように、筆触そのものが風景の質感を語るという点で、本作は印象派的アプローチの成果といえる。

色彩に注目すると、本作の最大の特徴は、日本の海辺特有の光を描き出している点にある。フランス印象派の画家たちが地中海の強烈な光のもとで鮮烈な原色を駆使したのに対し、黒田は大磯の光を、やや抑えられた青と緑、褐色によって描き出している。光は決して鋭くはなく、柔らかく拡散して物体の輪郭を曖昧にする。その表現は、むしろ日本の大気に固有の湿潤さを正直に反映している。

西洋絵画において風景画は、自然を客観的に観察し、空間を構築的に画面化することが基本であった。黒田もその系譜に連なるが、《大磯》では同時に日本的な自然観との接点が見られる。日本の伝統的絵画、とりわけ山水画や浮世絵においては、自然はしばしば気象や季節の変化と結びついて表現された。黒田の《大磯》も、単なる地誌的記録ではなく、夏の浜辺に漂う空気感や時間の移ろいを描き出す点で、日本的な自然観に接近している。

この融合は、黒田が日本近代洋画を模索する過程における核心的な問題であった。すなわち、西洋の写実と構築性を取り入れながらも、日本の風土や感性を無視することはできない。黒田は大磯の浜辺を通じて、二つの異なる自然観を一枚の板に調和させようとしたのである。

1897年は、黒田の画業にとって重要な節目である。この年、彼は《湖畔》を制作しており、それはのちに代表作として広く知られることになる。《湖畔》における光に包まれた女性像の背景には、湖面や緑の自然が広がっているが、そうした背景描写の技術は、大磯や本牧での風景写生を通じて培われたものである。

《大磯》は小品であり、展覧会で大きく注目されたわけではない。しかし、この作品が内包する外光表現の実験性は、黒田の後の人物画や大作に不可欠な基盤をなした。したがって、《大磯》は「傍流」ではなく、黒田の画業を理解するうえで重要な「根幹のひとつ」であると考えるべきである。

本作が描かれた明治30年は、日清戦争後、日本が国際社会における地位を高めつつあった時期である。西洋文化を積極的に受容しながら、自国のアイデンティティを模索する中で、芸術にも「日本の自然を西洋画法でどう描くか」という課題が突き付けられた。《大磯》は、そうした時代的要請に応えるべく、画家が実践した回答の一つである。

さらに、大磯という土地自体が、明治国家の権力と結びついた空間であったことも無視できない。政財界人や文人が集い、近代的ライフスタイルを実践する場であった大磯を、黒田が外光表現によって描いたことは、近代日本の「文化的近代性」の視覚化でもあった。

本作の画面からは、夏の一瞬の光景が切り取られている。雲の流れや海のきらめきは、刻一刻と変化する。黒田の筆触は、その一瞬をキャンバスに定着させようとする緊張感に満ちている。細部の完成度よりも、むしろ時間の移ろいを直感的に捉えることが重視されている点で、この作品は印象派の精神を体現している。

同時に、その一瞬は単なる即興的スケッチではなく、日本的な湿潤な空気の中でこそ成立する「時の感覚」を伴っている。西洋的な印象派が「光の瞬間」を描いたとすれば、黒田の《大磯》は「空気の時間」を描いたといえるだろう。

黒田の《大磯》のような試みは、その後の日本洋画に決定的な影響を与えた。彼の弟子である和田英作や岡田三郎助は、外光下の人物像を数多く制作したが、その背景の自然描写には、大磯や本牧での写生に基づく光の処理が活かされている。また、大正・昭和期に活躍した安井曾太郎や梅原龍三郎らも、黒田の外光表現を起点としつつ、より強烈な個性を打ち立てていった。

黒田清輝《大磯》は、一見すれば単純な海辺の風景にすぎない。しかし、その背後には、西洋から導入した外光表現を日本の風土に適応させるという根源的な課題が潜んでいる。黒田はその課題に誠実に向き合い、湿潤な大気、曖昧な水平線、柔らかく拡散する光を描き出した。その成果は後の代表作を支える基盤となり、日本近代洋画の方向性を決定づけるものであった。

したがって、《大磯》は小品でありながら、日本近代美術の歴史を語るうえで欠かせない作品である。そこには、近代化の波の中で西洋と日本の狭間に立つ画家の葛藤と実験、そして新しい絵画言語の誕生が凝縮されている。大磯の海辺に立ち現れる光景は、単なる避暑の記録ではなく、日本近代絵画の未来を切り拓く胎動そのものだったのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。