黒田清輝

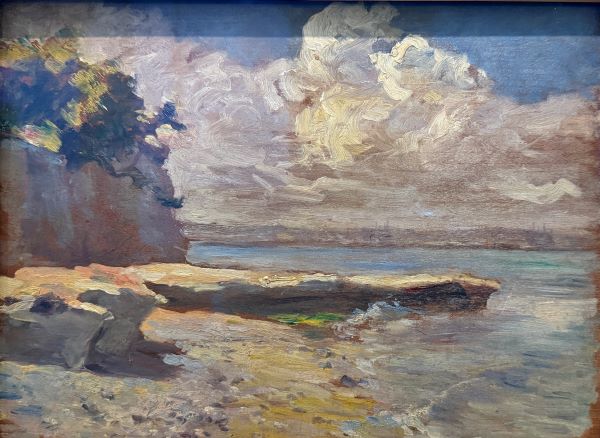

《横浜本牧の景》

日本近代風景画の胎動と光の発見

明治27年(1894年)、黒田清輝は横浜本牧の海岸に滞在し、避暑と写生を兼ねて周囲の自然を描いた。本作《横浜本牧の景》はその成果のひとつであり、突き出た岬の岩と繁る森、そして夏空に流れる雲を力強い筆触で描き出している。画面からは、自然に向き合う画家の直截な眼差しとともに、西洋で培った油彩技法を日本の風土に適用しようとする試行錯誤の痕跡が浮かび上がってくる。黒田の洋画史的な意義を考えるうえで、この小品は見過ごされがちであるが、実は日本近代風景画の方向性を示す重要な実験場であったと言える。

1893年にフランス留学から帰国した黒田は、日本の風土をどう描くかという課題に直面した。パリではラファエル・コランに師事し、外光派の洗礼を受けた彼にとって、帰国後に直面したのは異質な光と空気であった。西洋の透明で乾いた光に比べ、日本の夏は湿度が高く、空気が霞み、色彩は柔らかく溶け合う。その環境の中で、黒田はどのように「外光」を翻訳し、作品に定着させるかを模索したのである。

本牧の海岸は、当時避暑地として横浜の外国人居留地に近く、海水浴や保養の場として知られていた。画家にとっては、変化に富んだ海岸線と岬、広がる空を見渡すことのできる絶好の写生地でもあった。黒田はそこで、海と陸の境界を主題とした複数の風景を残している。本作はその代表的な一枚であり、画家が現地で直接キャンバスに向かい、即興的に自然を切り取ったものであろう。

画面には突き出した岬の岩が大きな塊として描かれ、その上を覆う森が深い緑のボリュームを形成する。左方には海が広がり、右方には切り立った崖が画面外に連なるかのように処理されている。空は大きく取られ、夏の積雲が白く盛り上がる。その全体が対角線的な構図によって緊張感を持ち、自然の力強さを観る者に印象づける。

特に注目すべきは、筆触の大胆さである。岩肌は荒々しいタッチで色を置き、森の緑は重ね塗りによって厚みを持たせている。一方、空と雲には軽快なストロークが用いられ、空気の広がりを伝えている。筆の速度や圧力の変化が自然の多様な質感を描き分けており、単なる風景模写ではなく、画家の感覚が直接的に刻み込まれているのだ。

黒田がこの作品で試みているのは、外光の効果を日本の風景に適応することである。フランスで学んだ印象主義的手法をそのまま適用するのではなく、日本的な湿潤な大気をどのように表現するかが課題であった。本作においては、鮮やかな原色は抑えられ、やや濁った緑や褐色が画面を支配している。これは日本の夏の濃密な空気を反映したものであり、光の拡散と陰影の柔らかさを表している。

また、空の青と雲の白は鮮やかな対比を成しつつも、筆致が混ざり合い、輪郭が曖昧に処理されている。この点は、セザンヌのような構築性よりも、むしろモネの空気感に近い。黒田は本牧の空を通じて、日本でも外光の瞬間をとらえ得ることを実証しようとしたのである。

黒田が描いた「自然」は、単なる風景の写生ではなく、日本の自然観と西洋的な「風景画」というジャンルの交錯点に位置している。日本絵画において、山水画や名所絵は長く存在したが、それは象徴的・観念的な自然表現であった。黒田の試みは、自然をそのままの光景として画面に定着させる、西洋的なリアリズムを導入することであった。

しかし同時に、彼は日本的な空気の柔らかさを無視することはできなかった。《横浜本牧の景》は、西洋的な構図と写実を採用しながらも、日本的な湿潤さを帯びた自然を描き出している。そこに、単なる模倣ではなく、日本の近代洋画が独自の道を歩み始める契機がある。

黒田の代表作としては《湖畔》(1897年)や《智・感・情》(1899年)がよく知られるが、それらはいずれも人物画であり、風景画は付随的に見なされがちである。しかし、《横浜本牧の景》のような風景画こそ、黒田が外光派の理念を日本に適用する実験場であったことを忘れてはならない。人物画における明るい背景や自然光の効果は、こうした風景の試行錯誤を経て可能となったのである。

また、この作品が描かれた1894年は、日清戦争が勃発した年でもあった。日本が「近代国家」として自らを国際社会に示そうとする時代にあって、黒田の洋画もまた、文化的近代化の象徴とされた。本牧の自然を描いた一枚の風景画は、静かな避暑の記録であると同時に、日本が新たな文化的自己像を模索する中での小さな証言でもある。

さらに興味深いのは、この絵が描き出す時間感覚である。雲は動き、海は絶えず寄せては返す。黒田の筆致は、その一瞬の動きを捉えようとする緊張感に満ちている。完成された構図よりも、今まさに目の前に広がる風景の「生の瞬間」を写し取ろうとする姿勢が強調されている。これは後年の黒田作品に見られる安定した画面構成とは異なり、むしろ即興性と試行の匂いを色濃く残している。

黒田のこうした風景画は、その後の日本洋画における自然描写に大きな影響を与えた。彼の弟子である和田英作や岡田三郎助らは、自然の中に人物を置く作品を多く残しているが、その背景に描かれる自然には、本牧写生で培われた「光と空気の表現」が脈打っている。また、のちに安井曾太郎や梅原龍三郎といった世代も、黒田が開いた外光の実践を出発点としつつ、自らのスタイルを築いていった。

《横浜本牧の景》は、大作でもなく、美術史の教科書に頻繁に登場するわけでもない。しかし、この一見素朴な風景画には、日本近代洋画の根幹にかかわる問いが凝縮されている。すなわち、「西洋から導入された外光表現を、日本の自然にどう適応させるか」という問題である。黒田はその問いに真正面から向き合い、湿潤で霞んだ日本の夏空を、力強い筆触と柔らかな色彩によって描き出した。そこには、単なる写生を超えて、近代絵画の新しい可能性が見出されている。

したがって、本作は黒田清輝の画業における重要な一歩であると同時に、日本近代美術が自らの表現言語を探り当てていく過程を物語る証人でもある。避暑地の一隅で描かれた小さな板絵は、やがて大きな歴史的展開につながる萌芽を秘めていたのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。