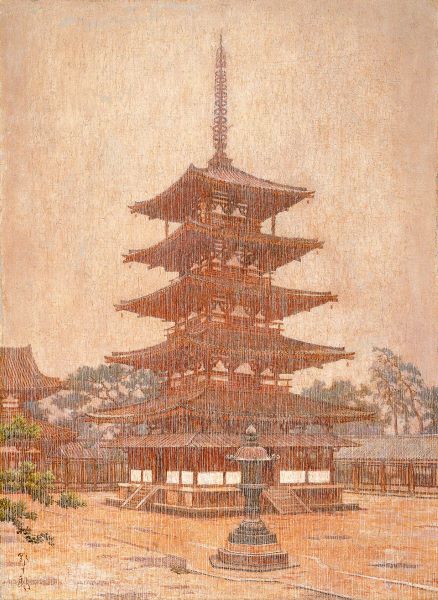

「雨 法隆寺塔」

孤高の画家が見つめた古代と天象の交錯

髙島野十郎は、日本近代美術史においてきわめて特異な存在である。彼は画壇との関係をほとんど断ち切り、名声を求めず、ひたすら自己の美学に忠実であり続けた。その画業の中心には「光」の探究があったことはよく知られているが、彼の晩年に描かれた風景画には、光と並んで「大気」や「天象」への深い感受性が刻印されている。今回取り上げる《雨 法隆寺塔》は、まさにその象徴的な一例であり、古代寺院の象徴的建造物を題材にしながら、自然現象と精神性を重ね合わせた、稀有な風景表現を実現している。

本作は1965年頃、野十郎がすでに70代半ばに差しかかった頃に描かれた。戦後二十年を経て、日本社会は高度経済成長の只中にあり、伝統文化と急速な近代化との間で揺れていた。そんな時代に、彼は奈良・法隆寺の塔をモチーフに選び、しかもそれを晴天ではなく「雨」の中に描いた。これは単に風景の一瞬を写したのではなく、歴史と自然、永遠と刹那を重ね合わせることで、画家独自の世界観を刻印する試みであったと考えられる。

法隆寺は聖徳太子ゆかりの寺院として、また世界最古の木造建築群として広く知られる。とりわけ五重塔は、日本人の精神文化を象徴する建造物のひとつであり、宗教的・美的・歴史的意味を併せ持つ。多くの画家が法隆寺を描いてきたが、野十郎がその塔を「雨」に包まれた姿として捉えた点がユニークである。

通常、寺院建築を描く場合、画家はその荘厳さや建築美を明瞭に表現しようとする。晴れ渡る空の下で堂々と聳える姿を描くことは、伝統的な風景画の王道といえる。しかし野十郎は、塔を雨のカーテンの中に沈ませた。そこには、古代から変わらず立ち続ける塔と、絶え間なく移ろう自然の営みとを重ね合わせる意図がうかがえる。永遠と無常の対比こそが、この作品の核心である。

《雨 法隆寺塔》の画面は、まず縦方向に強いリズムを持っている。画面の中央に五重塔の軸が立ち、屋根の重なりが上へ上へと伸びていく。だがその輪郭は雨に煙り、明瞭さを欠いている。屋根瓦や垂木の細部はほとんど省略され、代わりに垂直に降りしきる雨のストロークが画面を覆っている。筆致は規則的というよりも、やや揺らぎを帯び、風に煽られる雨脚を思わせる。そのため、塔の存在は確かにそこにあるのに、常に流動する自然のヴェールに隠され、あいまいにされている。

色彩は沈鬱である。灰青色を基調に、塔の褐色がほのかににじむ。背景の空は白く曇天に近く、雨脚の線がその上に幾重にも重ねられることで、画面は一種のモノクローム的調和に収斂している。鮮やかさや装飾性は皆無で、全体に厳しい簡潔さが支配している。

塔の重量感と雨の流動性が拮抗する画面は、静と動、永遠と刹那の緊張関係を孕んでいる。鑑賞者は、雨に揺らめく塔の姿を追いながら、同時にその背後に横たわる悠久の歴史を感じ取るだろう。

髙島野十郎にとって、光だけでなく「雨」もまた重要なテーマであった。彼は自然現象を単なる気象描写としてではなく、人間の存在を映し出す鏡として捉えていた。雨は、対象を隠しながらも同時に浮かび上がらせる。視界を曖昧にし、ものの輪郭を溶解させる。そうした作用は、画家が好んだ「孤独」「静謐」と響き合っている。

本作における雨は、塔の荘厳さをかき消すのではなく、むしろその存在を強調している。幾世紀もの風雨に耐えてきた建築が、今もなお同じ姿でそこに立ち続けていることを、雨のヴェールが逆説的に示しているのだ。言い換えれば、雨は法隆寺の永遠性を可視化する手段として機能しているのである。

この作品が描かれた1965年頃、野十郎はすでに老境にあった。彼は画壇との交流を絶ち、千葉の田園にひとり暮らし、日々の制作に没頭していた。人付き合いを避け、名誉も財も求めないその生き方は、しばしば「隠者」と形容される。しかし、その孤独は単なる社会的孤立ではなく、芸術の核心に迫るために選ばれたものであった。

《雨 法隆寺塔》に漂う沈黙と厳粛さは、そうした晩年の精神の結晶といえる。画家は古代の建築を描きながら、自らの人生をも重ね合わせたのではないか。雨に打たれながらも揺るがぬ塔の姿は、世俗から距離を置き、己の信念を貫いた自身の生き方を象徴しているように見える。

西洋美術において雨を主題とした作品は決して多くない。印象派のモネやカイユボットが都市の雨を描き、またターナーが嵐の海を描いた例があるが、いずれも自然現象の劇的効果を重視した表現である。これに対し野十郎の《雨 法隆寺塔》は、劇性ではなく静謐を志向している。雨は激しい力としてではなく、均質で無限に続く現象として捉えられている。塔を包み込むその雨は、時間の流れそのものを象徴しているかのようである。

本作を鑑賞していると、時間の流れに対する感覚が喚起される。降りしきる雨は一瞬ごとに形を変えるが、塔は不動のまま立ち続ける。つまり、画面は「瞬間」と「永遠」とを同時に映し出しているのである。この時間性の二重構造は、観る者に深い瞑想を促す。私たちは塔を見ながら、やがて自らの生の有限性を思い起こす。雨は消えゆくものであり、私たちの存在もまた刹那的である。しかし塔の存在は、その刹那を超えた悠久を指し示す。こうして画面は、単なる風景を超えた哲学的問いを投げかけてくる。

髙島野十郎は、生前ほとんど顧みられなかった画家である。しかし近年、その作品は静かな熱狂をもって再評価されている。その理由のひとつは、彼の絵が時代や流行に左右されず、普遍的な人間の感覚に訴えかけるからだろう。《雨 法隆寺塔》もその例外ではない。そこには、現代の私たちが抱える不安や孤独、そして永遠への憧れが、静かにしかし確かに共鳴している。

《雨 法隆寺塔》は、髙島野十郎が晩年に到達した境地を端的に示す作品である。そこには、自然現象としての雨、悠久の歴史を背負う建築、そして孤高の画家の精神が重なり合っている。画面は沈黙に包まれているが、その沈黙は虚無ではなく、深い祈りに似た響きを帯びている。

私たちがこの絵を前にするとき、見えてくるのは単なる塔の姿ではない。流れゆく時間と永遠に佇むものとの対話であり、そして有限な人間の存在が無限の自然や歴史の中にどう位置づけられるのかという問いである。野十郎が選んだ「雨」という主題は、その問いを最も率直に、しかも静謐に表現するための手段であった。

孤独を引き受けた画家が晩年に到達した真摯な眼差しは、今もなお私たちを立ち止まらせ、心の奥に深い余韻を残すのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。