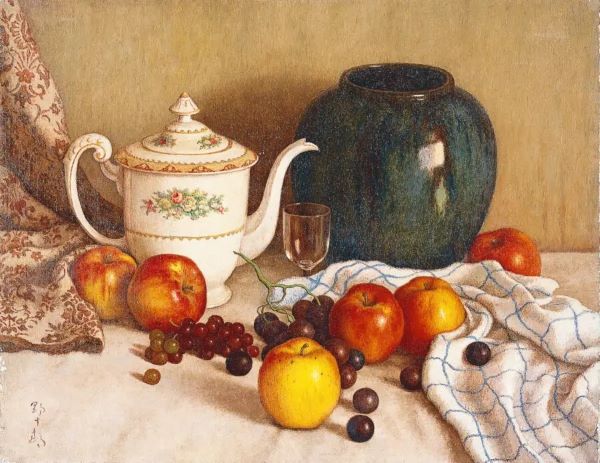

「ティーポットのある静物」

光と孤独の交響

髙島野十郎が「ティーポットのある静物」を制作したのは、戦後間もない昭和二十年代のことである。本作は、画家が生涯にわたり取り組み続けた静物画の一例であると同時に、彼の芸術観を端的に示す作品のひとつでもある。タイトルにあるティーポットは、単なる日用品としてそこに置かれているのではなく、画家の眼差しを受けて、特異な存在感を放っている。戦後の日本社会が大きく変容し、人々が日常の安定と未来の希望を模索していた時代にあって、野十郎は世俗や画壇の喧噪から距離を置き、己の内なる光を探究した。その孤独な探求の結晶が、この静物画に結実しているのである。

画面には、中央に金属製のティーポットが配され、その周囲に果実や器物が置かれていると推測される。構図は一見して古典的な静物画の伝統を踏襲しているかに見える。西洋絵画における静物は、オランダの17世紀バロックからフランス印象派に至るまで、食卓や花瓶、日用品を題材に多く描かれてきた。しかし、髙島野十郎の「ティーポットのある静物」は、そうしたヨーロッパ的な華やぎや物質的豊穣さを意図したものではない。むしろ、対象の存在そのものを凝視し、光と影の中でその本質を抽出しようとする姿勢が、画面に厳粛な緊張感を与えている。

ティーポットという素材は、陶磁器やガラス器に比べ、光の反射が強い。金属の表面は周囲の光を受けて鈍く輝き、同時にその質感を誇張する。野十郎がこのモチーフを選んだのは、偶然ではあるまい。彼は長年「光」を画題の核心としてきた画家であり、ティーポットのような金属器は、光を映す鏡であると同時に、画面に複雑な陰影を生み出す格好の素材であったはずだ。

この作品における色彩は、派手さを欠いている。果実や布地が仮に鮮やかな色を有していたとしても、野十郎の筆触はそれを沈静化し、光を受けて立ち上がる表情に変換している。背景はおそらく暗く、モチーフを前面に押し出すために用いられた深い陰影が画面を支配しているだろう。ティーポットの銀灰色と果実の淡い色合いが、静謐なハーモニーを奏でる。そこには、色彩の装飾的な効果を排し、純粋に「存在」を描き出そうとする意志が読み取れる。

また、ティーポットに映り込む微かなハイライトは、画面に強い視覚的な焦点を与えている。その光は外界から射し込んだ自然光であろうが、野十郎の描写においては単なる光学的現象ではなく、精神性を帯びた「存在証明」としての光となっている。

髙島野十郎が「ティーポットのある静物」を描いたのは、終戦から数年を経た昭和二十三年以降である。日本社会は焼け跡からの復興期にあり、人々は新しい生活の形を模索していた。画壇もまた大きな転換期を迎えていたが、野十郎はそのどちらにも与せず、孤独な制作を続けた。彼の作品には、時代性を反映した政治的なメッセージや社会的主題は見出しにくい。しかし、その孤立無援の態度こそが、逆説的に時代の空気を映しているともいえる。すなわち、再出発を余儀なくされた社会の中で、彼は「人間が真に拠り所とすべきものは何か」という根源的な問いを、日常的な器物に託したのである。

ティーポットという家庭的な道具は、食卓や団欒を象徴する。しかし野十郎の画面には、そうした温かさや親密さは希薄である。むしろ孤独な光と影の対話の中に置かれることで、ティーポットは人間の営為から切り離され、存在そのものの硬質な重みを帯びている。この断絶感は、戦後社会の不安や喪失感を思わせると同時に、画家自身の孤高な精神をも映している。

野十郎の静物画を考える上で、セザンヌやシャルダン、さらにはスペインのスルバランの作品を想起することは有益である。セザンヌは果物や器物を幾何学的構成の中に置き直し、視覚の秩序を再構築した。シャルダンは日常の食卓道具を親密に描き、庶民的な温もりを讃えた。スルバランは聖性を帯びた沈黙の中で器物を描き、宗教的な緊張を生んだ。

野十郎の「ティーポットのある静物」は、これらの伝統を踏まえつつも独自の境地に立つ。彼の関心はセザンヌ的な構成でも、シャルダン的な親密さでもない。むしろスルバランに近い厳粛さを持ちながら、それを日本的な「光」の感性で表現している。つまり、外光のなかでティーポットが放つ鈍い反射は、西洋の宗教画的光とは異なり、もっと即物的でありながらも精神的である。その二重性が、彼の静物画を唯一無二のものにしている。

「ティーポットのある静物」を見つめていると、そこに単なる器物の描写以上のものを感じ取らずにはいられない。それは、野十郎の孤独な生涯の反映である。彼は画壇の栄達や名声を求めず、家族や社会からも距離を取り、ただ描くことに自らを捧げた。その結果、彼の作品は自己顕示的な華やぎを欠く代わりに、沈黙と透明さを宿している。静物画にしても、花や果実を飾り立てるのではなく、ただそこに「ある」という事実を突き詰めていく。ティーポットの重々しい存在感は、画家の内面の孤独と重なり合い、観る者に静謐な感動を呼び起こす。

野十郎の全画業を貫くテーマは「光」であるといわれる。蝋燭や満月といった作品群が象徴するように、彼は光そのものを描くことに生涯を費やした。本作のティーポットも、その意味では「光を受ける器」として存在している。金属の表面に映る反射は、光をとらえる鏡像である。画面に置かれた物体が発する光の相互作用は、単なる視覚的現象を超えて、宇宙的秩序の一端を示しているかのようである。

この作品を前にした鑑賞者は、やがて「なぜティーポットなのか」と自問するだろう。花瓶でも果物でもなく、なぜ無機質な金属器を選んだのか。そこにこそ、野十郎の逆説的な美学がある。美しいものを美しいままに描くのではなく、凡庸なものを凝視することで、その奥底に潜む真実を浮かび上がらせる。つまり、対象の「美しさ」は与件ではなく、画家の眼差しによって生成されるものなのである。本作は、観る者にそうした美の成立条件を問い直す契機を与えている。

髙島野十郎の「ティーポットのある静物」は、戦後という時代の中で孤高を貫いた画家の精神の結晶である。そこには、日常の器物を超えて「存在」そのものを描き出そうとする意志、光への執拗な探求、そして孤独を引き受けた者にしか描けない透明な静謐が息づいている。画壇や社会の喧噪から遠ざかり、ひとり静かにティーポットを見つめた画家の眼差しは、今もなお私たちに問いを投げかける――「あなたは、ありふれたものの中に永遠を見出すことができるか」と。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。