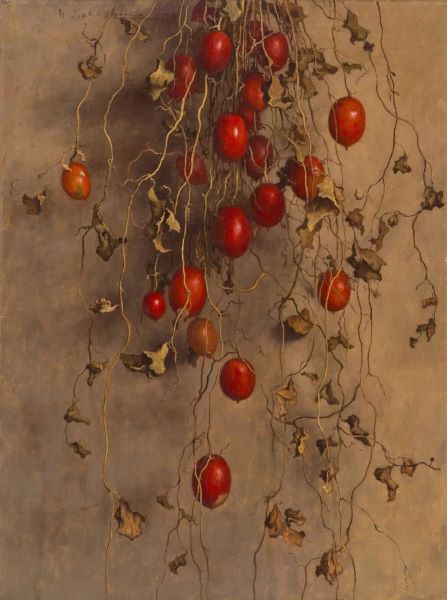

髙島野十郎《からすうり》

孤高の画家が描いた自然の凝視と精神の表現

髙島野十郎は、20世紀の日本洋画史においてきわめて特異な位置を占める画家である。彼は、画壇との交流を自ら断ち切り、終生孤独のうちに制作を続けた。その作品群は、華やかな美術運動や社会的流行とは無縁であり、むしろ自然そのものとの真摯な対話を通じて生まれたものとして屹立している。油彩による静物や風景、あるいは彼を象徴する「蝋燭」や「満月」といったモチーフは、単なる写生や技法的妙味を超え、自然や光の根源的本質に迫ろうとする強烈な精神性を湛えている。本稿で取り上げる《からすうり》(1935年)は、彼の代表的静物のひとつであり、その孤高の芸術的姿勢を凝縮した一作である。

からすうりは日本の野山に自生する植物であり、秋の季節になると赤く熟した実を枝にぶら下げる。その橙赤色は鮮烈であり、同時にやや毒々しいほどの強さをもって人目を引く。古来、民間薬や玩具としても用いられ、里山の暮らしに近しい存在であった。髙島がこのからすうりを題材としたことは、彼が単に鑑賞的な美しさを追ったのではなく、自然の中に潜む生命の不可思議な力を掬い取ろうとした意志の表れだろう。

1935年といえば、髙島は45歳に差し掛かる時期である。東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業後、在欧留学や帝展出品を経ていたが、すでに画壇から距離を取り、個展や発表にも積極的ではなくなっていた。孤独と清貧のなかで自然と向き合う生活を選び取った彼にとって、からすうりの実は、華やかでありながらも孤立し、秋の深まりとともに朽ちゆく存在である点で、自らの心境を重ね合わせ得る題材だったのではないか。赤々と燃えながらやがて落果し、種を地に託すその姿は、生と死の循環を象徴的に物語る。

《からすうり》の画面を目にすると、まず視線を奪うのは実の鮮烈な赤である。油彩の層を重ねることで生まれた光沢と、背景の暗色との対比が、果実の存在感を際立たせる。髙島の色彩は決して装飾的ではなく、むしろ対象が放つ固有の輝きを凝縮したように感じられる。背景はほぼ無地に近い暗調で処理されており、そこに枝と実とが簡潔に浮かび上がる。余計なものを徹底的に削ぎ落とし、対象そのものの形と色に全精力を注いだ構成は、彼の孤高の姿勢をよく示している。

からすうりの果実は単純な球体ではなく、微妙に歪み、皮膚の質感には自然な揺らぎがある。髙島はそれを、きわめて緻密な観察と確固たる筆致で描き出す。強い光に照らされた部分は瑞々しい輝きを放ち、陰影の中では赤が沈み込んでほとんど黒に近い深さを帯びる。この光と影の緊張関係が、からすうりの生命力と同時にその儚さをも訴えかけてくる。

髙島芸術の核心にあるのは「光」である。彼が繰り返し描いた「蝋燭」や「月」は、暗闇の中に光が一点灯る構図をとり、光そのものの存在を問いかける試みであった。《からすうり》においてもまた、対象を照らす光は単なる自然光の写し取りではなく、精神的な輝きとして表現されている。

果実を包む光は、外界の物理的な明るさを超えて、あたかも対象そのものが内側から発光しているかのように見える。これは単に絵具の技巧による錯覚ではなく、画家が対象に込めた凝視の力がもたらす精神的効果といえる。髙島にとって自然は、ただ観察すべき外界ではなく、生命の根源や存在の神秘を映し出す鏡であった。からすうりの実に宿る赤い輝きは、生命の燃焼であり、同時に死に向かう運命を抱えた「終焉の光」でもある。そこに、野十郎が生涯抱き続けた「生と死の境界」への思索が深く刻まれている。

西洋美術史において静物画は、17世紀オランダの「ヴァニタス(虚栄)」の伝統をはじめ、対象を通じて生命の儚さや時間の流れを暗示してきた。《からすうり》もまた、その系譜に連なるといえる。鮮烈な赤い実は生命の充実を象徴するが、同時にそれは腐敗と消滅の一歩手前の状態でもある。オランダ静物画に描かれた熟した果実や花の盛りがやがて朽ちることを示すように、髙島もまた自然の循環を描きながら、人間存在の有限性を重ね合わせている。

しかし、西洋のヴァニタスが多くの場合寓意的要素や象徴的記号を画面に組み込むのに対し、髙島は対象そのものの存在感を徹底的に凝視し、それだけで生と死の両義性を表現する。ここには、日本的な「もののあはれ」や「無常観」とも通じる感性が息づいている。からすうりの実がただそこに在るだけで、世界の真理を映し出してしまう。そうした視座は、彼が孤立無援で自然に向き合ったからこそ獲得できたものであろう。

《からすうり》を仔細に観察すると、筆触は驚くほど抑制されている。油彩特有の厚塗りや絢爛たる色彩効果は避けられ、むしろ対象を淡々と描写するような冷静さが貫かれている。しかしその冷静さは、無感情ではなく、徹底した集中の産物である。細部に至るまで一切の妥協なく描き込むことで、かえって対象の精神的な気配が立ち上がってくる。

表面の絵具のマチエールは滑らかで、ほとんど画布の存在を忘れさせるほどである。そこに現れる赤の深みは、透明な層を何度も重ねることで獲得されたのだろう。背景の黒に近い色面も単なる平坦な闇ではなく、複数の色が重ねられて奥行きを持つ。そのため、からすうりの実は決して浮つかず、画面全体の調和の中で静かに、しかし強烈に存在を主張する。

《からすうり》を読み解くうえで欠かせないのは、髙島が生涯にわたって追求した「孤高の芸術」である。彼は展覧会や受賞といった画壇的成功を顧みず、ひたすら自然を見つめ、自らの精神を画布に刻み続けた。彼にとって絵画とは社会的評価の手段ではなく、存在の真実を探る営為そのものであった。《からすうり》は、そうした姿勢の中で生まれた作品であり、日常の自然の一片を通じて宇宙的な真理を掬い取ろうとする試みである。

《からすうり》の今日的意義

現代に生きる私たちが《からすうり》を鑑賞するとき、そこには自然との関係を見失いつつある社会への問いかけが潜んでいるように思われる。人工的な光や色に囲まれた現代にあって、ただ赤い実が闇に浮かぶ姿は、驚くほど純粋で、原初的である。そこに描かれた光と影は、自然界の摂理を超えて、存在そのものの輝きと儚さを訴えかけてくる。

髙島野十郎《からすうり》は、一見すると小さな静物画にすぎないかもしれない。しかしその背後には、孤独な画家が生涯をかけて探し求めた「光」と「生命」の本質が宿っている。鮮烈な赤の実に凝縮された自然の力と精神の探求は、今もなお観る者の心に深い余韻を残し続けるのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。