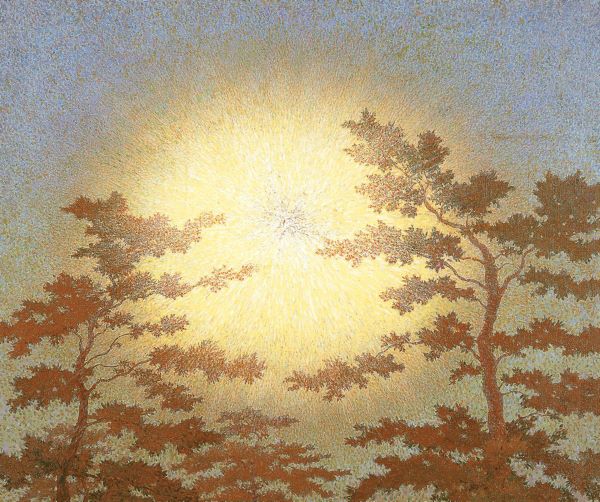

髙島野十郎の《太陽》

燃えさかる光への絶対的凝視

孤高の画家と「太陽」という題材

髙島野十郎は、日本近代美術の中にあってきわめて異質な存在である。画壇との交流をほとんど断ち、売名や栄達には背を向け、ただ自然を見つめ、その本質を描き出すことに生涯を捧げた。彼の作品を象徴するものといえば、まず「蝋燭」、次いで「月」「満月」といった光の主題である。しかし晩年、最晩年ともいえる時期に到達した究極の画題が「太陽」であった。

昭和50年(1975)、野十郎は85歳で生涯を閉じた。その年に描かれたとされる《太陽》は、彼の画業の総決算として位置づけられるべき作品である。蝋燭の小さな炎から始まり、月や満月の静謐な光を描き続けた画家が、最終的に宇宙的な光の源泉である太陽に到達したことは、まるで宿命のように思われる。

画面の構造と印象

作品《太陽》は、極めて単純な構図を持つ。画面中央に、燃え上がるような光球が描かれる。周囲は赤から橙、そして黄色へとグラデーションを帯び、炎のゆらめきのような放射状の筆致が広がる。地平や風景の描写はなく、ただ「太陽」そのものが、画面全体を支配する。

その単純さは、むしろ異様な強度を生み出す。通常の風景画や静物画のように「対象を描く」ことではなく、画面全体を光そのものにする試みだからである。観る者は絵を鑑賞するというよりも、直接光を浴びるような体験に引き込まれる。そこには、絵画の領域を超えて「祈り」や「瞑想」に近い精神性が立ち現れる。

光の探求の到達点

野十郎の画業を振り返ると、一貫して「光」への凝視が中心にある。大正期から昭和戦前にかけては、写実的な風景や静物を描きつつ、その中に独特の透明感を追求した。昭和期に入ると「蝋燭」の連作に没頭し、暗闇の中に浮かび上がる小さな炎の光を執拗に描き続けた。そこには、孤独な存在を照らし出す最小限の光への信仰に近い眼差しが宿る。

さらに「月」「満月」の作品では、夜空に輝く天体的な光を描き出す。地上を超え、宇宙的な広がりを持つ光にまで到達したのである。そうして最後に選ばれたのが「太陽」だった。太陽はあらゆる生命を生み出す源であり、月や炎が借り受ける光の根源である。つまり《太陽》は、野十郎の光の探求がついに「始原の光」へと至った証なのである。

宗教的・精神的次元

《太陽》は、その象徴性において宗教画に等しい。仏教における「大日如来」やキリスト教における「神の光」を想起させるような、普遍的な象徴性を帯びている。野十郎自身は特定の宗派に帰依したわけではなかったが、その生き方は隠者的であり、日常のすべてを自然と芸術に捧げる修行僧のようであった。

画面中央に燃える光球は、単なる天体としての太陽ではなく、絶対的な存在の顕現である。観る者はそこに直視できないほどの眩しさと、同時に静かな受容を感じ取る。これは人間を超えた超越的な存在への憧憬であり、また死を目前にした画家の「帰依」の表現でもあったのではないか。

技法と筆致

野十郎は、印象派風の筆触分割や外光表現を積極的に用いる画家ではなかった。彼の筆致はむしろ堅固で、対象の本質を掴み取ろうとする重みを持つ。しかし《太陽》においては、筆致そのものが光の放射を形作っている。厚く塗り重ねられた赤や橙の絵具は、熱を帯びたマティエールとなって画面から迫り出す。

ここでは、絵画の対象性は完全に消失し、絵具の物質感そのものが光と化している。言い換えれば、絵画の物質と精神が一致した状態が《太陽》において実現されているのである。

他作品との比較

野十郎の「蝋燭」との比較は示唆的である。「蝋燭」は暗闇を切り裂く最小の光であり、人間存在の孤独を映し出していた。一方、《太陽》は最大の光であり、全宇宙を包み込む。両者は対極にあるが、実は同一の探求の両端を示している。小さな炎も巨大な太陽も、光そのものとしては同根である。

また「月」「満月」と比較すると、《太陽》は夜の静謐ではなく、昼の烈火を描いている。そこには死の予兆ではなく、むしろ生の極致がある。だがその極致に至ったとき、同時に人間は死を受け入れるしかない。《太陽》はまさにその矛盾を抱えた究極の画題である。

近代日本美術史における位置づけ

日本近代絵画において「太陽」を直接的に描いた作品は決して多くない。風景の一部としての夕日や朝日はあるが、太陽そのものを画面中央に据えた作品は稀である。野十郎の《太陽》は、こうした希少性において特異な位置を占める。

さらに、西洋美術史と比較すれば、ゴッホの向日葵やターナーの夕陽を想起させる側面もある。しかし野十郎の場合、自然景の中の一要素ではなく、「光の根源」としての太陽に迫ろうとした点で独自である。それは近代日本美術において孤高の達成であり、宗教画的次元を獲得した数少ない事例である。

晩年の境地としての《太陽》

昭和50年、野十郎はこの《太陽》を描いた後に世を去った。まさに絶筆と呼ぶにふさわしい作品である。晩年、千葉県柏市の田園で隠棲生活を送り、晴耕雨描の生活を続けていた彼は、最後の力を振り絞って「光の根源」を描き切った。

この作品を前にすると、画家の生涯そのものが凝縮していることを感じる。孤独、禁欲、自然への帰依、そして光への執念。それらがすべて集約されたのが《太陽》である。観る者はこの絵を通じて、野十郎という一人の人間の存在そのものに出会うのである。

太陽の中の沈黙

《太陽》は、単なる風景画でも静物画でもない。それは「存在そのもの」の表象であり、光の象徴であり、祈りであり、死と再生のメタファーである。

髙島野十郎が生涯をかけて追求したものは、自然の中に宿る永遠の光であった。蝋燭の炎に始まり、月の輝きに寄り添い、最後に太陽の烈火に至った。その道程は孤独でありながらも崇高であった。《太陽》は、その果てに到達した画家の「最終回答」である。

観る者はそこに、ただ燃え盛る光と向き合う。沈黙の中に包まれながら、光と一体化する体験を得る。髙島野十郎《太陽》は、近代日本美術史における唯一無二の到達点であり、画家の魂の炎が最後に燃え上がった証である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。