髙島野十郎【山の秋】

孤高の画家が見つめた季節の深まり

髙島野十郎は、近代日本洋画史において「光の画家」として知られる孤高の存在である。中央画壇に属しながらも時流に迎合することなく、独自の自然観を終生追い求めた。彼の名を最も世に知らしめたのは、闇の中に孤独に灯る《蝋燭》や、幻想的な月光を描いた《満月》の連作である。しかし、その画業を支えているのは、決して夜の光だけではなく、四季折々の風景を凝視した「風土への眼差し」であった。

本稿で取り上げる《山の秋》(1942年、個人蔵)は、その代表的な例である。戦時下の不安な空気が社会を覆っていた昭和17年、野十郎はあえて戦意高揚的な図像や社会性を帯びた主題から距離を取り、静かに自然の姿を描き出した。そこには彼の絵画観の核心、すなわち「時代に左右されない永遠の自然」を見つめようとする孤高の意思が示されている。

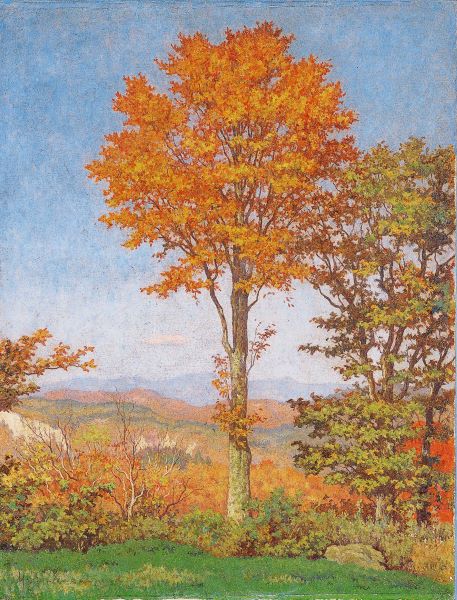

《山の秋》は、紅葉に彩られた山間の風景を主題とする。画面には燃えるような赤や黄の葉が広がり、その奥に深い森や山の稜線が連なっている。空は高く澄み、光は柔らかくも鋭い透明感を帯び、秋特有の清澄な空気が全体を覆う。

構図は比較的単純であるが、強烈な色彩の響きが見る者を圧倒する。野十郎は、秋という季節が持つ「過ぎゆくものの美」と「生命の充溢と枯渇の同居」とを鮮烈に描き出そうとしたのである。そこには、彼自身が戦時下に感じていた時代の不安を超え、永遠の自然のリズムをつかもうとする姿勢が表れている。

本作の最大の特徴は、色彩の強烈さにある。赤、橙、黄、そして深い緑が画面を覆い、燃え上がる炎のような効果を生み出している。しかしそれは単なる派手さではなく、緻密な調子の変化によって支えられている。赤の中にも無数の階調があり、光の当たり方によって葉は輝いたり陰を帯びたりする。

野十郎は、自然を直接的に模倣するのではなく、その中に潜む「生命の律動」を色彩の交響として描こうとした。紅葉はただの風景ではなく、季節の移ろいを象徴する存在であり、同時に生命が枯れゆく瞬間に最も鮮烈な色彩を放つという逆説的な美を体現している。

この表現は、彼が描いた《菜の花》や《海辺の秋花》などの花の作品と響き合う。そこでも生命の輝きは一瞬の光の中に凝縮されていた。《山の秋》の紅葉もまた、滅びと生成の狭間に立つ存在として描かれている。

野十郎を「光の画家」と呼ぶ所以は、本作にも明らかである。紅葉を照らす光は、夏の強烈な陽光のような直射ではなく、秋特有の透明感を持つ。空は澄みわたり、青さがわずかに冷気を帯び、山肌の色を鮮やかに引き立てる。

彼は光を単なる自然現象として捉えるのではなく、存在の根源を明らかにする力として描いた。《蝋燭》の炎が闇を切り裂く一点の光であったのに対し、《山の秋》の光は自然全体に拡散し、万物を平等に包み込む。この光の描写こそ、野十郎が自然に見出した「普遍性の象徴」である。

光によって葉は燃えるように輝き、同時にその陰影は深まり、画面に奥行きを与える。光と影の呼吸が、風景全体を「生きているもの」として提示するのである。

ここで注目すべきは、画面から人為的要素がほとんど排されていることである。人家や道、人物は描かれず、ただ自然そのものが存在している。これは野十郎の姿勢を象徴している。すなわち、人間社会の混乱や戦時の空気を画布に取り込むのではなく、それを超えた「自然の永続性」を示すことを志向しているのである。

このような構図は、彼の精神性を如実に物語る。「山の秋」は単なる風景画ではなく、自然を媒介とした内的な祈りの表現である。

1942年という制作年は看過できない。日本はすでに太平洋戦争に突入し、絵画もまた「戦争画」の名のもとに国家的役割を担わされていた。多くの画家が軍需工場や戦場の情景を描き、あるいは国家的モニュメントを制作する中で、野十郎は紅葉の山を描いた。

これは時代の要請に抗う行為であり、彼の孤高さを示す。野十郎にとって絵画とは、国家や社会に奉仕する道具ではなく、普遍的な自然を見つめ、自らの存在を問う営みであった。《山の秋》は、そうした彼の姿勢を象徴する作品として評価できる。

つまり本作は、戦意高揚的な「秋」ではなく、自然の摂理としての「秋」であり、人間を超えた時間の流れを示している。その意味で、この作品は戦時下の日本にあってきわめて異質であり、同時に普遍的である。

野十郎の他作品との関連

《山の秋》を野十郎の他の作品と比較すると、その独自性と一貫性がより明らかになる。

《蝋燭》:闇の中に燃える一点の光を描いた作品群。個の存在の孤独を象徴する。

《満月》:夜空に浮かぶ月光を描き、宇宙的な普遍性を示す。

《菜の花》《れんげ草》:野の花の生命力を光と色彩によって表現する。

これらに対し、《山の秋》は「風景全体を生命の場」として描き出している。蝋燭や月が「点」としての光を象徴するならば、《山の秋》の紅葉は「面」としての生命の輝きを表している。異なる主題でありながら、いずれも「光を通じて存在の真実を描く」という一貫した探究の成果なのである。

日本の近代洋画における風景画は、西洋から導入された油彩技法と日本固有の自然観の融合によって展開してきた。黒田清輝の外光主義、安井曾太郎の堅実な写実、岸田劉生の構築的な風景描写などがその系譜にある。

その中で野十郎は、技法的には印象派や写実の方法を参照しつつも、決して流行に同調することなく、自らの「精神的リアリズム」を追求した。彼にとって風景は単なる視覚的対象ではなく、精神の投影であり、永遠の存在と交感する場であった。

《山の秋》は、このような日本近代風景画の歴史の中で、特異な位置を占める。写実と精神性の両立、自然の普遍性へのまなざし――それらが彼を孤高の画家として際立たせている。

《山の秋》は、単なる紅葉の美を描いた風景画ではない。そこには、戦時下という時代状況を超えて、自然の永遠のリズムを見つめようとする画家の祈りが込められている。

燃えるような紅葉は、やがて散り、冬の訪れを告げる。しかしその循環は毎年繰り返され、自然は永続する。野十郎は、この「移ろいの中の永遠」を描き出したのである。

今日、私たちがこの作品を前にするとき、そこに見出すのは、鮮烈な色彩の美しさだけではない。自然の摂理に対する謙虚なまなざし、そして時代の荒波の中でも揺らぐことのない精神の強さである。《山の秋》は、髙島野十郎の画業において重要な位置を占めると同時に、自然と人間の関わりを普遍的に問いかける作品として、いまなお新しい感動を与え続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。