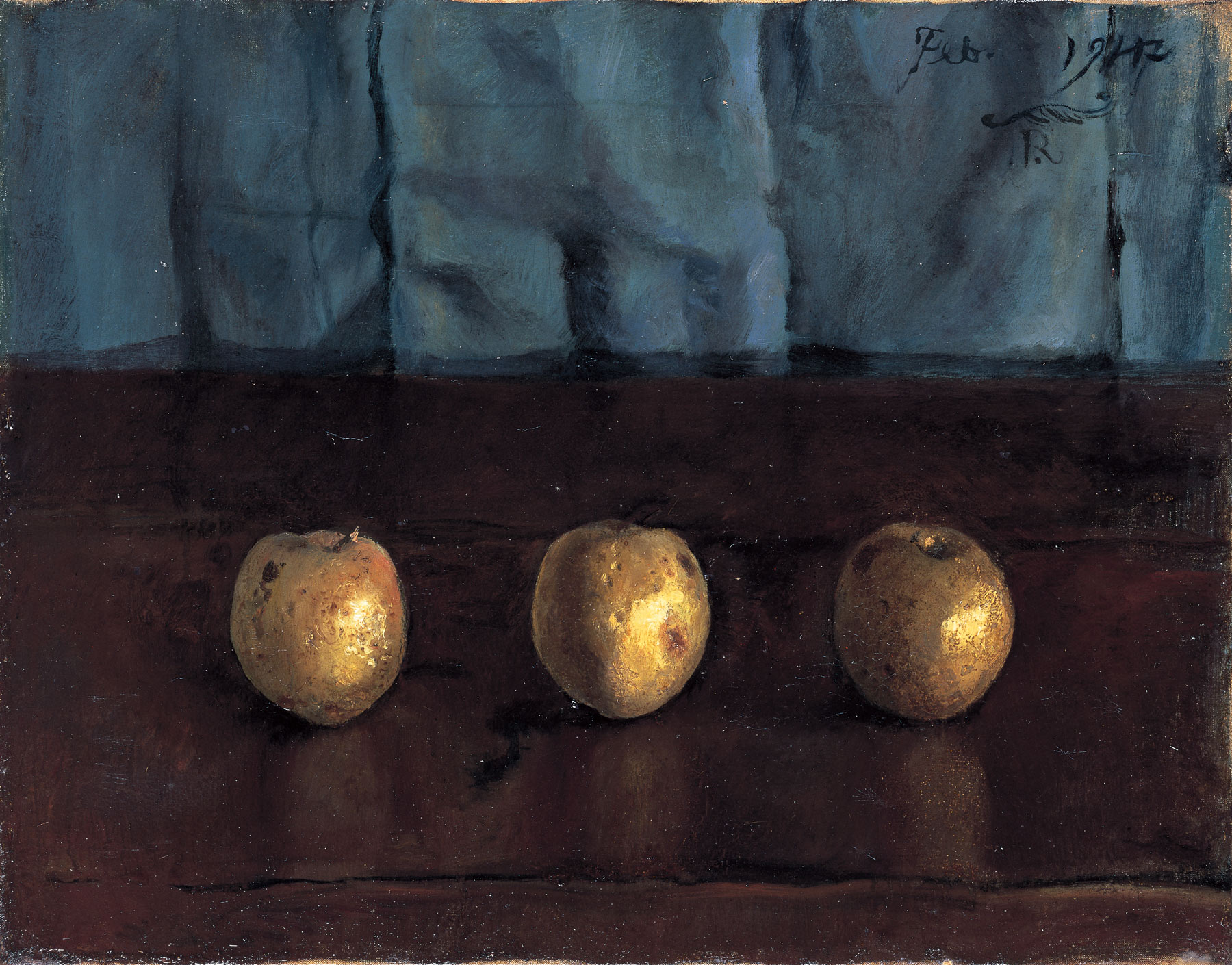

岸田劉生《林檎三個》

静物に宿る形象の真実性と「内面への眼差し」

大正期の劉生と静物画の位置

岸田劉生が《林檎三個》を描いた1917年は、彼の画業においてひとつの転換点であった。前年には代表作《麗子像》を初めて描き、娘麗子を主題とする肖像画の道を歩み始めた時期である。にもかかわらず、ここで取り上げる静物画《林檎三個》は、彼の芸術的志向の核心を語るにあたって欠かすことのできない存在である。三つの林檎という極めて素朴な題材が、劉生の眼差しを通じて、単なる果物以上の象徴的な意味を帯びて立ち上がる。それは西洋写実主義の摂取にとどまらず、「写実の先にある真実の形」を探究し続けた劉生の姿勢を端的に表すものと言える。

西洋画法の摂取と「写実」の意識

劉生は若くして洋画を志し、白馬会系の洋画教育を受けるも、やがて白樺派の思想や後期印象派の画家たちから強い刺激を受けた。とりわけセザンヌの「リンゴをもって世界を驚かせる」という言葉は、彼の心を大きく揺さぶったとされる。セザンヌが果物の形象を通じて形態の永遠性を探求したように、劉生もまた林檎という対象を、単なる自然物の写生としてではなく、存在の真実を具現化するための媒介として描いたのである。

《林檎三個》の構図は単純である。卓上に三つの林檎が並べられているのみ。しかし、その三個の林檎は、単なる静物の再現ではなく、画面の内部において独自の秩序を持ち、存在感を誇示している。果皮の艶やかさや赤から黄緑にかけての色彩のグラデーション、さらにわずかな斑点までもが細やかに捉えられ、写実的描写の徹底が見られる。だが劉生の関心は、あくまで「美しい果物の描写」に終わらない。むしろそこに宿る形態の充実感、質量感、さらには見る者に迫りくる存在の気配にこそ注がれている。

三個の林檎の配置と形態感覚

三個の林檎は、互いに微妙な距離を保ちながら卓上に置かれている。その配列は無造作に見えて、実は緊張感あるリズムを生んでいる。画面左の一つはやや手前に位置し、中央の林檎は安定した重心をもって画面を支える。そして右の一つは奥に退き、三角形のような構成を形づくっている。この三角形的配置は、単なる偶然ではなく、劉生が意図的に構築した造形的秩序であろう。三個の林檎は互いに響き合い、静謐ながらも強固な空間性を創出している。

また、林檎の表面には光の反射が柔らかく置かれており、その陰影によって果実の球体感が強調される。特筆すべきは、光と影の移ろいが単に外形を浮き上がらせるためではなく、内部からにじみ出るような「存在の圧」を描き出している点である。まさにセザンヌが追求した「自然の真実」を日本的文脈の中で再構築した成果がここに示されている。

背景と卓上の処理

劉生は林檎の背後に余計な装飾を施していない。簡素な卓上と、淡い色調で塗りつぶされた背景だけが広がる。そのため、視線は自然と林檎そのものに集中する。背景の静けさは、むしろ対象の存在感を際立たせる役割を果たしている。この抑制の効いた背景処理は、当時の日本洋画にありがちな表面的装飾や空間描写の誇張とは一線を画し、対象の「内面性」をあらわにする効果をもたらしている。

日本的感性と「写実の彼方」

劉生は欧州近代絵画を熱心に学びながらも、その単純な模倣には終始しなかった。彼の眼差しは、つねに「日本的精神」と結びつけられるかたちで深化していった。《林檎三個》にも、どこか東洋的な精神性が宿っている。たとえば、林檎の丸みが仏教的な「円相」を想起させること、あるいは物質の背後に漂う「気」のような気配を描き出そうとする態度などである。西洋写実主義が対象の外形を徹底して追求したのに対し、劉生はその外形を通じて「内的な真実」に迫ろうとしたのである。

麗子像との関連

1917年といえば、劉生が初めて麗子を描いた《麗子肖像》を完成させた年でもある。《麗子像》と《林檎三個》を対照すると、いずれも「対象を通じてその本質に迫る」という態度において共通している。麗子の肖像が人物の精神的核心をえぐり出すものであったように、林檎の静物もまた、その形態に潜む普遍的な真実を浮かび上がらせている。つまり、肖像画と静物画というジャンルの差異を超えて、劉生の芸術は「存在の真実性」を一貫して追求していたのである。

日本近代美術史における意義

《林檎三個》のような静物画は、しばしば麗子像に比して注目度が低い。しかし、日本近代美術史においては決して軽視できない意義を持っている。なぜなら、ここにこそ日本の洋画家が西洋から学び、独自の方向へと転化させた過程が端的に現れているからである。印象派以降の「見えるものの光学的再現」とは異なり、劉生は「形態の真実性」に執着した。これは西洋近代絵画の一潮流であるセザンヌ的造形意識と呼応しながら、日本的精神の地平において再解釈されたものだった。

「写実」と「デフォルメ」の境界

劉生の静物には、純粋な写実の枠を超えた、どこか誇張された形態感が漂っている。《林檎三個》においても、球体の丸みが過剰なまでに強調され、林檎がまるで「生き物」のように画面に迫り出してくる。これは、対象を正確に再現するだけでなく、対象のもつ「生命的エネルギー」を増幅させるための表現である。劉生は「写実の極致」が「デフォルメ」に転じうる地点を意識的に踏み込んでいたと考えられる。写実と誇張の境界に生まれる緊張感が、この作品に特有の迫力を与えている。

結語:静物に宿る「永遠性」

《林檎三個》は、単なる静物画にとどまらず、劉生の芸術観を端的に物語る記念碑的作品である。三つの林檎は、日常的な果物でありながら、その形態と存在感によって永遠性を帯び、見る者に深い印象を残す。劉生が求めたのは「美しい林檎の写生」ではなく、「林檎を通して見出す世界の真実」であった。その眼差しは、肖像画や風景画と同じく、対象を超えて「存在の本質」に迫ろうとする一貫した営為にほかならない。

この静物画を前にすると、我々は一つの問いに立ち返らざるをえない。すなわち、絵画とは単なる再現ではなく、対象を通じて「存在の意味」を探る行為なのだ、という問いである。《林檎三個》はその問いを、林檎という日常的な対象を通じて鮮烈に投げかけている。大正期の劉生がすでに到達していたこの「内面への眼差し」こそが、後の日本近代洋画の基盤を形作る重要な遺産となったのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。