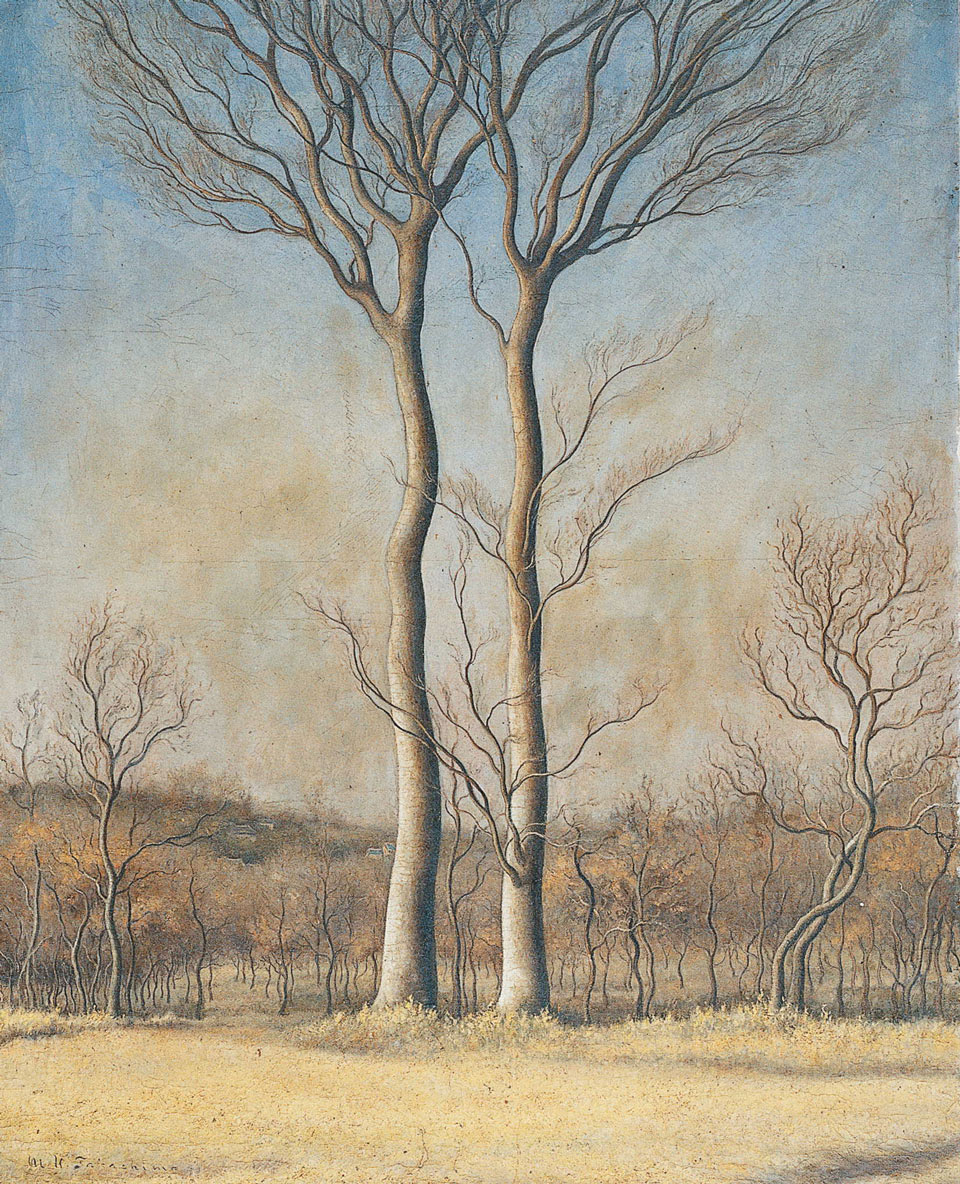

髙島野十郎の《早春》(福岡県立美術館所蔵)

生命の歓喜と自然との共鳴

序:野十郎の絵画的探求の原点

髙島野十郎(1890年–1975年)は、その孤高の生涯と「光の画家」とも称される独自の表現で知られるが、彼の歩みを丹念に辿ると、初期における自然への強い眼差しこそが、その後の展開を支えた重要な出発点であったことがわかる。《早春》は、まさにその一例である。

大正10年(1921)年という制作年代は、野十郎が東京美術学校を卒業して間もない時期にあたり、若き画家が自らの表現を模索する途上で生まれた作品である。キャンバス裏に記された二つの題名、「早春」と、抹消された「立てる木」という言葉は、彼の関心が対象としての樹木そのものに向けられていたことを示している。春の訪れを告げる季節感と、自然の生命力を象徴するモチーフとしての「木」。この二重の意味が画面に重なり、野十郎芸術の萌芽を伝える。

主題:二本の木が象徴するもの

画面の中心には、寄り添うように立つ二本の木が大きな存在感をもって描かれている。周囲には広がる草原があるが、遠景や空はむしろ背景に退き、鑑賞者の視線は必然的に木々の姿へと導かれる。幹は直線的ではなく、うねるような線で描かれ、しなやかに曲がりながら空へと伸びている。枝は上方に広がり、まるで大きく手を広げて生命の喜びを謳歌しているかのようである。

二本の木の関係性は示唆的である。互いに寄り添い、支え合いながらも、それぞれ独自の方向に枝を伸ばす。その姿は、人間の関係性にも重ね合わせることができる。孤独ではなく、調和と共生を志向する佇まい。大正期という時代の社会的背景を想起すれば、第一次世界大戦後の混乱と新しい文化の胎動が入り混じる時代において、自然が提示する普遍的な「支え合う生命」の象徴は、ひときわ大きな意味を持ったのではないか。

造形:うねりの線と踊る幹

野十郎の筆遣いは、単に写実にとどまらない。幹の線は強い抑揚をもち、曲線がリズムを奏でるように画面を走る。そのうねりは生命の脈動を可視化するかのようで、静止した自然を描く静物的な捉え方からは大きく隔たっている。むしろ彼が見たものは、「生きている木」そのものの姿であった。

この表現において思い起こされるのは、ヨーロッパの象徴主義やアール・ヌーヴォー的な線の装飾性である。特に樹木の幹や枝が持つ有機的な曲線は、アルフォンス・ミュシャやクリムトらの装飾芸術に通じる側面もある。だが野十郎の場合、その曲線は装飾のためではなく、自然の内的生命を直観的に捉える手段として現れている点に特徴がある。

光と空気:早春の柔らかさ

画面下部に広がる草原には、枯草のやわらかなタッチがほどこされている。冬を越えた草はまだ青々とはしていないが、その淡い色調とふわりとした描写は、春の気配を漂わせる。画面全体に差し込む光は強烈な輝きではなく、むしろ柔らかく拡散したもので、早春特有の空気感を巧みに表現している。

ここにすでに、後年の野十郎が追求する「光の絵画」の萌芽を見出すことができる。彼が晩年に至るまで執拗に描いた《蝋燭》や《月》に象徴される「光の探求」は、外界の物理的光を超えて、生命の象徴としての光であった。その探求の起点が、この《早春》における草原のやわらかな光、生命の息吹を包み込む光にあったと考えると、作品の位置づけはいっそう重要性を帯びる。

季節感と精神性

「早春」という題名は、単なる季節の記述ではない。長い冬の終わりと、新しい季節への期待。自然界の循環における移行期は、人間の精神にも強い共鳴を与える。画面の二本の木は、その移ろいの象徴であると同時に、未来への開放感を体現している。

この作品に漂う空気には、抑圧や苦悩といった陰りはほとんど見られない。むしろ希望、成長、解放感といったポジティブな感情が満ちている。野十郎がその後の生涯で、孤独と苦渋に満ちた道を歩むことを思えば、《早春》は彼の画業における稀有な明朗さを湛えた作品といえるかもしれない。

題名の揺らぎ:「立てる木」から「早春」へ

裏面に残された二つの題名の痕跡は、作品の解釈に多くの示唆を与える。「立てる木」という直接的な対象指示から、「早春」という季節を喚起する題名への変更。この移行は、画家自身が単なる自然描写から、より象徴的で詩的な表現へと視点を広げたことを意味している。

つまり、木はもはや木そのものではなく、春を待つ生命の象徴となった。対象と精神、自然と人間の感情が重なり合う地点に、この作品の核心がある。ここにすでに、野十郎が「自然を描く」ことを超えて、「自然と共鳴する精神」を描こうとした意志を読み取ることができる。

後年の作品との関連

晩年の《睡蓮》や《秋陽》に見られるように、野十郎の作品には「自然そのものを生きるように描く」という姿勢が一貫して存在している。《早春》はその初期的段階において、自然の生命を象徴的に掴み取る試みとして位置づけられる。

《蝋燭》に見られるような「光の一点集中」はまだ見られないが、光と空気を全体に漂わせる技法はここですでに芽生えている。また、《早春》の二本の木が放つ精神性は、後年の風景画における「存在することの喜び」という主題へとつながっていく。

結語:生命の讃歌としての《早春》

《早春》は、髙島野十郎の画業において、若き日の感性がそのままキャンバスに注ぎ込まれた、生命讃歌のような作品である。寄り添う二本の木は、単なる自然の描写ではなく、生命そのものの象徴であり、また人間の共生や希望のメタファーとして立ち現れる。

春の訪れを待ちわびる心情と、生命の躍動を表す線と色彩。そこには、後年の孤高の画家が到達する深遠な「光の世界」への道筋が、すでに予感として刻まれている。

《早春》は、自然の姿に託して生命の歓びを描き出した、若き野十郎の瑞々しい傑作であり、彼の全画業を見通すうえで欠かすことのできない重要な作品である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。