髙島野十郎の《壺とグラスと果実》

静物という「試み」の意味

髙島野十郎の画業を語るとき、まず想起されるのは《蝋燭》や《月》に象徴される、孤高の光の探求である。生涯を通じて世俗的な画壇から距離を置き、独自の表現に邁進した彼の姿は、日本近代洋画史の中でも特異な存在としてしばしば語られてきた。しかしその一方で、彼が1930年代から40年代にかけて取り組んだ静物画の数々は、従来あまり注目されてこなかった。今回論じる《壺とグラスと果実》は、まさにその「静物画」の一作であり、野十郎の芸術観を考える上で見過ごせない位置を占めている。

静物画というジャンルは、近代においては単なる対象描写にとどまらず、画家の観念や感覚を最も純粋に試す場となった。セザンヌが「自然を円筒・球・円錐に還元する」と語り、果物や壺を通じて世界の秩序を追求したことはよく知られている。野十郎もまた、《壺とグラスと果実》において、自身の美学を凝縮する場として静物を選び取ったと考えられる。そこには彼が求めた「光」と「物質」の関係、さらには対象を通じて永遠を見出そうとするまなざしが確かに刻まれている。

簡潔にして緊張感ある配置

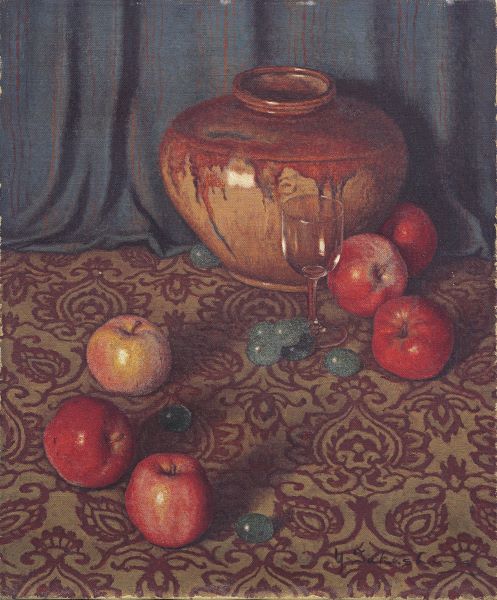

画面中央に据えられたのは陶製と思われる壺、その隣には透明なグラスが置かれ、さらに手前には数個の果実が並べられている。配置自体は極めてオーソドックスであり、古典的な静物画の図式に則っているように見える。しかし、細部に注目すれば、単なる写生にとどまらぬ造形的な緊張が潜んでいることがわかる。

壺は画面全体の重心を担い、やや暗褐色に塗り込められ、その厚みと重量感が強調される。一方でグラスは透明な輝きを放ち、壺の不透明さと対照をなす。果実は黄や橙、赤といった鮮やかな色彩で点在し、静謐な空間にリズムを生み出している。これら三者の配置は、単に静物を並べただけではなく、物質の質感と光の透過性を比較させる意図が読み取れる。つまり、野十郎は壺・グラス・果実という異なる物質を通じて、光が物に宿る様相を検証しているのである。

克明なる物質感の追求

この作品において特筆すべきは、色彩の扱いである。壺の褐色は単調ではなく、釉薬の照りを思わせる光沢や、時にざらつく質感まで丹念に描き分けられている。そこには陶器という物質の歴史的重み、時間の蓄積が感じられる。

グラスは逆に、ほとんど無色に近い。しかし野十郎は透明なものを「空白」として処理することなく、周囲の光や果実の色を反射させ、屈折する複雑な光学現象として描き出している。とくにグラスの縁や脚の部分に施された微妙な白のハイライトは、対象の存在をかえって際立たせている。

果実は温かみのある色調で、壺やグラスの冷ややかさと対比的に置かれる。野十郎はここで、自然の恵みとしての果実の生命力を、色彩の豊かさに託したのだろう。鮮やかでありながら過剰に装飾的ではなく、むしろ抑制の効いた色彩感覚は、彼の誠実な観察眼を物語っている。

光の描写 ――対象を越えた「存在」

髙島野十郎の芸術を貫くテーマは「光」である。本作においても、その探求は明らかだ。壺の表面に走るわずかな反射光、グラスに映り込む果実の色、果皮に浮かぶつややかな光沢――それらは単なる視覚効果ではなく、対象が光に触れることで初めて現れる「存在の証」として描かれている。

とりわけ注目すべきは、グラスを通して背後の空間がわずかに歪み、変容して見える点である。ここには「光は物を映し出すと同時に、物を変容させる」という認識が示されている。野十郎は光を現象として捉えるだけでなく、存在の深奥に関わるものとして見つめていた。のちの《蝋燭》において炎が「永遠の象徴」として立ち上がるのは、この静物画での観察と実験の延長にあるといえる。

静物に託された精神性

本作を鑑賞する際、我々は単に壺や果実の写実性に感嘆するだけでは足りない。むしろ重要なのは、これら静物に込められた精神性である。壺は大地から掘り出された土が形作られ、焼成されて生まれた器であり、人間の生活と歴史を象徴する。グラスは近代工業による産物であり、透明性と脆さを兼ね備えている。果実は自然からの贈与であり、時間とともに熟し、やがては朽ちる生命そのものの比喩である。

野十郎はこれらの対象を一堂に集めることで、「自然・人間・文明」の三位一体の存在を画布に提示した。しかもその背後には、これらすべてを貫く「光」がある。光によって壺は輝きを帯び、グラスは屈折し、果実は熟れた色を示す。言い換えれば、光こそが世界を形づくり、存在を与える根源なのだ。この構図は、静物というジャンルを超えて、宇宙観的な広がりを孕んでいる。

西洋静物画との比較

ここで、野十郎の静物画を西洋の伝統と比較してみよう。オランダ・バロックの静物画は、豪奢な食卓を通じて「人生の儚さ(ヴァニタス)」を象徴した。セザンヌの果物は、自然の永遠性と構造的秩序を示した。モランディは瓶や壺を繰り返し描き、形態と色彩のわずかな差異に無限の詩情を見出した。

野十郎の《壺とグラスと果実》は、これらの系譜に連なりつつも独自性を保っている。彼の静物はヴァニタス的な死の象徴でもなければ、単なる形式的探求でもない。そこには彼独自の「光への執着」が刻まれている。対象を描くことを通じて、彼は光の永遠性を証し立てようとしたのである。

制作年代と画家の状況

昭和10年代、野十郎は40歳代半ばに差しかかっていた。東京美術学校を経て洋画家として歩み始めるも、画壇から孤立し、経済的にも困窮する生活を余儀なくされていた時期である。やがて戦争の影が濃くなる中、彼は人里離れた場所で制作を続けた。この時期に描かれた静物画は、世俗から距離を取り、自らの精神を支えるための「修練」の場でもあったのではないか。

《壺とグラスと果実》は、外界の喧噪を遮断し、身近な対象を黙々と描き続けることで、芸術の真実を探る試みであった。そこには彼の孤独と同時に、対象を超えて普遍へ到達しようとする強靭な意志が表れている。

静物に宿る永遠の光

《壺とグラスと果実》は、一見すれば質素な静物画にすぎない。しかしその奥には、髙島野十郎の芸術を貫く核心が凝縮されている。壺は歴史を、グラスは透明な理性を、果実は生命を象徴し、それらを統合するのが「光」である。光がなければ壺もグラスも果実も存在せず、また絵画も成立しない。野十郎が生涯をかけて追い求めたのは、まさにその光の永遠性であった。

この作品は、彼の後年の代表作である《蝋燭》や《月》の孤高な光景に至る前段階として、不可欠な意味をもっている。静物を通して光と物質の関係を追究した経験が、やがて人間存在を超えた宇宙的光景を描く力へと昇華されたのである。

したがって、《壺とグラスと果実》は単なる静物画ではなく、画家の思想を映す「小さな宇宙」として鑑賞されるべきだろう。そこには、孤独な画家が光とともに歩んだ軌跡の一端が、確かな筆致と色彩のうちに刻まれている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。