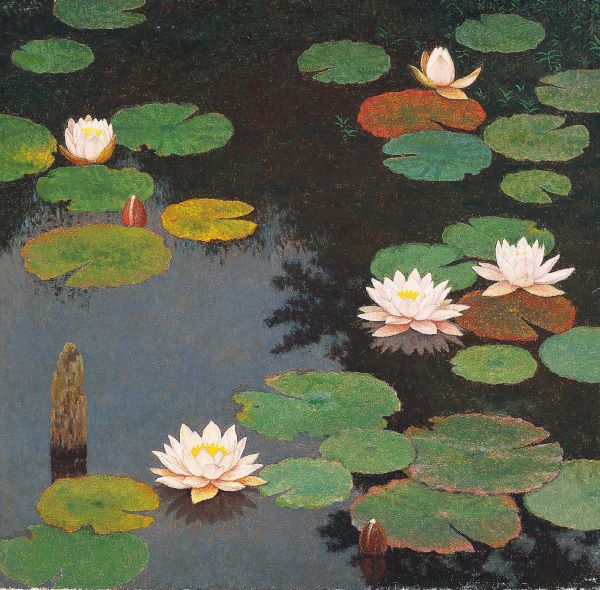

髙島野十郎《睡蓮》

絶筆に宿る静謐な宇宙

画家の晩年と制作の背景

髙島野十郎は、その孤高の生き方と一徹な制作態度によって、近代日本洋画史において特異な位置を占める画家である。彼は東京美術学校を卒業後、時代の潮流や画壇の権威と距離を取り、自己の内面と自然への凝視を糧に制作を続けた。その姿勢は、同時代の洋画家がしばしばパリ留学やサロン出品を通して社会的評価を得ようとした動きとは明確に異なる。野十郎は徹底して孤独を選び、世間的な評価から身を退け、ただ絵画の本質を探求することに身を捧げたのである。

昭和36年(1961年)、彼は千葉県柏市の人里離れた田園に移り住む。以後は晴れた日には畑を耕し、雨の日には絵筆をとるという「晴耕雨描」とも呼ぶべき生活を送り、独居自給自足のような日々を過ごした。この生活の様式自体が、彼の制作態度の延長にあったといえるだろう。都市の喧騒や人間関係の雑踏から離れ、自然とともに呼吸すること。そうした孤独の中から、野十郎独特の鋭く、かつ深い観察に基づく絵画が生まれていった。

しかし、82歳を超える頃から身体の衰えは隠せなくなり、晩年には起き上がるのさえ天井から吊した縄を頼らねばならぬほど体力は弱まった。そうした中で描かれたのが、彼の絶筆となった《睡蓮》(昭和50年/1975年)である。姉スエノの訪問を受け、姪に手渡されたこの一作には、彼の人生と芸術の結晶が込められている。

画面構成と主題の特異性

本作は、一見すればモネの連作《睡蓮》を想起させるかもしれない。しかし野十郎の《睡蓮》は、印象派的な筆触や色彩の分割とは異質な、極めて静謐で内面的な響きを持つ。

画面には、池の水面が横に広がり、その上に白い睡蓮の花が点々と浮かぶ。水面には周囲の木立が映り込み、葉や影、花がすべて同等の存在感で並置されている。ここには「主役」と「脇役」の区別がない。野十郎の絵においては、通常は対象が明確に画面の中心を占めることが多い。たとえば彼の代表作《蝋燭》では、一本の炎が闇を支配し、観る者の視線を一点に引きつける。しかし、この最晩年の《睡蓮》では、どの花も葉も水面の影も、等しく画面の主人公として扱われる。

この構成は、老境に至った画家が到達した境地を象徴しているように思われる。彼にとって、自然はもはや「描かれるべき対象」ではなく、自己と一体となる場であった。どの存在も差別なく、等価に光を受け止める画面。それは彼の心の平明さ、あるいは死を前にした静かな受容の態度を物語っている。

静謐と広がりの表現

画面全体を覆う水面は、池そのものの広がりを感じさせる。野十郎は限られたカンバスの四辺を超えて、視覚の奥行きを観る者に想像させる。これは単に遠近法的な処理ではない。むしろ「画面の外にまだ続く世界」を暗示することによって、観る者の感覚を拡張する手法である。

この「外へ開かれた画面」は、彼が孤独の中で自然を見つめ続けた果てに生まれたものであろう。対象の一部を切り取るのではなく、全体が無限に広がっていることを静かに示す。それは死を前にした画家が、自己の存在を自然の大きな循環の中に溶け込ませようとする姿勢とも読める。

《蝋燭》との対比

野十郎の代表作《蝋燭》は、彼の生涯を貫く象徴的なモティーフである。漆黒の闇に浮かぶ一本の炎は、存在の孤独と精神の緊張を凝縮するものであった。その強烈な対比と集中は、彼の芸術観の根源を示している。

それに対し、《睡蓮》では一点に収斂する力は見られない。むしろ力を抜き、拡散させ、等しく受け入れるような柔らかさが漂っている。言い換えれば、《蝋燭》が「生の孤独な火」であったなら、《睡蓮》は「死を受け入れる水の静けさ」である。光と闇、炎と水という対照的な要素の間に、彼の画業の軌跡が象徴的に刻まれている。

花と影の等価性

《睡蓮》を特異なものとしているのは、花や葉とともに、影が同等に描かれている点である。通常の絵画では、影は補助的な存在にすぎない。しかしこの作品では、映り込んだ木立の影が水面を覆い、花と同等の役割を担っている。

これは視覚的な平等性を超えて、存在論的な意味を帯びている。実体と虚像、生と死、可視と不可視──それらが境界を失い、同じ価値を持つものとして画面に共存する。野十郎の筆致は、現実の秩序を超えて、存在そのものの均衡を示しているのである。

絶筆の意味

絶筆という事実を知るとき、この絵は単なる自然描写を超えて、人生の総括として立ち現れる。姉スエノとの再会、絵に込められた署名、そして手渡すという行為。すべてが「別れの儀式」としての意味を帯びている。

その後5か月を経て、野十郎は生涯を閉じた。したがって《睡蓮》は彼の最終的な言葉であり、視覚による遺言ともいえるだろう。そこに描かれたのは、闘志や激情ではなく、穏やかさと広がりであった。画家は最期に、静かな受容の境地を表明したのである。

日本美術史における位置づけ

日本近代洋画の流れにおいて、《睡蓮》のような作品は稀である。多くの画家は欧米の様式を取り入れ、あるいは日本的主題を近代的な表現で再構成しようとした。しかし野十郎は、外的な評価や動向に与せず、独自の道を歩んだ。

モネの《睡蓮》が光と色彩の探究であったとすれば、野十郎の《睡蓮》は存在の平等と静謐の表現である。西洋的な印象主義とは異なる、内面的で哲学的な自然観。そこに、孤独の画家が日本的精神の深層を独自に形象化した姿を見出すことができる。

静かなる宇宙

《睡蓮》は、一見すると穏やかで地味な作品に見えるかもしれない。しかしそこには、孤独に生きた画家の精神の到達点が凝縮されている。花も葉も影も、すべてが等価に並び立つ画面は、自然の中に融け込む人間の存在を静かに象徴している。

その画趣は、観る者に「死」や「無」を恐怖としてではなく、宇宙の大いなる静けさとして受け入れる感覚をもたらす。まさに「絶筆」と呼ぶにふさわしい、人生の総決算としての絵画である。

髙島野十郎は《蝋燭》によって「孤独な炎」を描き、《睡蓮》によって「静謐な水」を描いた。火と水、緊張と受容、生と死──その対照の中に、ひとりの画家の全生涯が刻まれている。最期に残された《睡蓮》は、観る者に沈黙の中の永遠を感じさせる、稀有なる遺産なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。