前田青邨の《おぼこ》

水族の視線と戦時下の眼差し

水墨における「おぼこ」の題材性

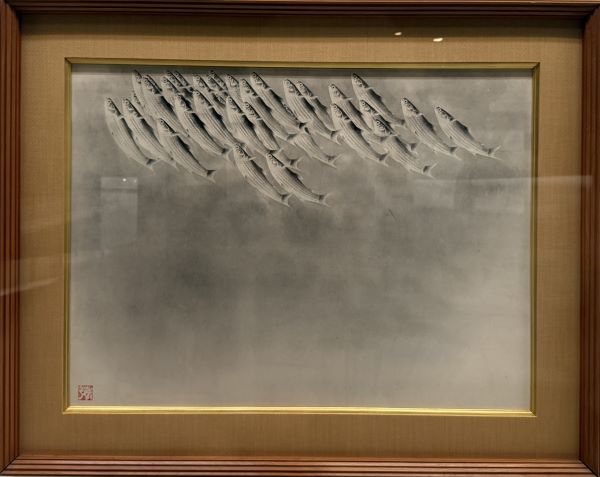

前田青邨(1885–1977)が1944(昭和19)年に描いた《おぼこ》は、画面全体に群泳する小魚を墨の濃淡のみで表現した作品である。題名にある「おぼこ」とはボラの幼魚を指す呼称であり、日本の河川や沿岸において春から初夏にかけて群れをなして遡上することで知られる。その生態は古来より漁師たちにとって身近であり、また子どもの健やかさや無垢の象徴としても民俗的な文脈を帯びる。青邨はこの自然の営みを、あたかも水槽越しに観察したかのような視点で画面に定着させている。

一見すれば、墨の筆致によって繊細に連なる小魚の群れは、きらめく水中の生命を抽象化した文様にも似ている。しかしながら、それが単なる観察の再現にとどまらず、構図上の意識的な操作によって美術作品としての緊張感を獲得している点に本作の特徴がある。とりわけ画面上辺を水面として設定し、観者の視線を水中に沈めるような構図は、従来の日本画に見られる魚の表現――すなわち掛物や襖絵における装飾的配置や、写生的な魚譜に近い記録性――とは一線を画している。

《おぼこ》における「水槽越しの視点」は、単なる比喩ではなく、近代以降の日本人が獲得した新たな視覚体験の反映でもある。東京に最初の水族館が開設されたのは1882(明治15)年であり、大正初年には水族館という施設はすでに都市の娯楽の一つとして定着していた。ガラス越しに水中を覗き込むという体験は、従来の漁撈や釣りを通じて得られる魚との出会いとは大きく異なり、自然の断片を人工的に切り取って観察する近代的な装置としての性格を帯びていた。

青邨は明治生まれとして、そのような視覚環境の変化を世代的に共有した画家である。彼が本作で用いた「水槽を透視する視点」は、まさに近代都市文化の一側面を映しているといえよう。魚の群れは自然そのものというより、人工的なフレームに収められた生き物の群像であり、だからこそ画面上辺に「水面」という境界線を明示する構図が説得力を持つ。観者は水族館の観客さながらに、閉じられた水中世界をのぞき見る立場へと誘われるのである。

墨一色による表現でありながら、《おぼこ》は決して単調ではない。むしろ魚群の重なりや散らばりを通して、画面に流動するリズムが生み出されている。魚体は単純化され、腹の白、背の黒といった対比が墨の濃淡によって暗示される程度に留められているが、それぞれの小さな筆致が全体として有機的なうねりを形成する。

ここには青邨がもともと得意とした細密描写の傾向が抑制され、むしろ「群れ」という量的な広がりを捉える眼差しが強調されていることが注目される。個々の魚は匿名的であり、個性を持たない。まさに「おぼこ」とは、個々の命の可憐さよりも、大群としての存在の象徴に他ならない。魚群が織りなす模様は、見る者の目を画面全体へと誘い、自然と人工、生命とパターンの境界を曖昧にする。

作品が制作された1944年は、太平洋戦争が激化する中、日本国内が厳しい統制下にあった時期である。そのような時代にあって、青邨が「おぼこ」という小魚の群れを描いたことは、単なる自然観察の域を超えて象徴的な響きを持つ。

一方で、それは戦時下の「群体」への志向とも読み解かれ得る。個ではなく群れ、個性ではなく集団性。魚たちは口をパクパクさせながら一方向へと泳ぎ進む。その姿は、統制社会の中で同じ方向に動かされる人々の寓意的映像としても解釈できる。もちろん青邨が意識的にそのような寓意を込めたかは定かではないが、同時代の観者にとって「群れをなす生命」のイメージは、否応なく時局と重なり合ったはずである。

他方で、魚の幼名「おぼこ」が持つ無垢・幼さのニュアンスは、戦時下に犠牲となる若い世代の存在を思わせもする。そう考えると、本作には生命のはかなさと群体の力強さとが二重写しになった複雑な感情が込められているといえよう。

青邨といえば、写実的でありながら端正な構図を持つ歴史画・風俗画で知られるが、《おぼこ》においては従来の彼の画風とは異なる側面が見える。対象の写実的再現を追うのではなく、観察を通して得られたリズムとパターンを墨の抽象的な表現に置き換える態度は、モダニズム的な造形意識に近い。

特に魚群の繰り返しが生み出す画面効果は、単純化された形態の反復によって秩序を生む抽象絵画やデザイン感覚と通じるところがある。青邨はあくまでも伝統的な日本画家として活動し続けたが、こうした作品に見られる造形感覚は、彼が同時代の美術潮流を敏感に摂取していた証左といえる。

冒頭で触れたように、本作の大きな特徴は「画面上辺を水面とする」という構図上の工夫である。この仕掛けによって、魚群は空間的な位置づけを得る。もし水面が設定されていなければ、魚の群れは単なる文様的散らばりに見えてしまうだろう。だが水面という基準が示されることで、観者は「これは水中の光景である」と認識し、同時に自らの視線が水中に沈み込むような感覚を体験する。

つまり、構図の「ひねり」は、自然の観察を単なる写生に終わらせないための装置であり、観者を「覗き込む主体」として位置づける役割を果たしている。このような視線の演出は、青邨が絵画を通じて「見ること」の構造そのものを意識していた証拠であり、同時代の洋画的な視覚構築法とも響き合う。

《おぼこ》にはまた、生命のリズムを絵画の時間に変換する試みが読み取れる。魚たちは一瞬ごとに泳ぎ進み、口を開閉させるが、その運動は絵画の中では静止した筆致に封じ込められている。だが群れ全体を追う視線は、画面をなぞる中でリズムを感じ取り、観者の眼中に時間が流れ始める。

この「静止と運動」の両立は、青邨の歴史画にも共通する要素であった。たとえば《洞窟の頼朝》などにおいても、人物の緊張感の中に時間の推移が暗示される。本作においてはそれが、より抽象的な魚群のうねりによって示されているのである。

《おぼこ》は、単なる魚の写生画ではなく、近代的視覚体験、戦時下の社会的背景、そして日本画の造形的刷新という多様な文脈を凝縮した作品である。水槽越しのような構図は近代都市文化を映し出し、群れとしての魚の姿は時代の群体意識を反映する。さらに墨による抽象的リズムは、伝統的日本画を超えた造形的可能性を拓いている。

青邨が生涯にわたり探求したのは、写実を超えた造形の必然性であった。《おぼこ》は、その探求の一局面として、無数の小魚を通して人間社会や生命の根源的リズムを映し出す試みであったといえる。戦時下という特殊な状況を超えて、現代の私たちにとってもなお、そこには群れの中に生きる存在の宿命と、生命の儚さと力強さとが同時に感じ取られるのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。