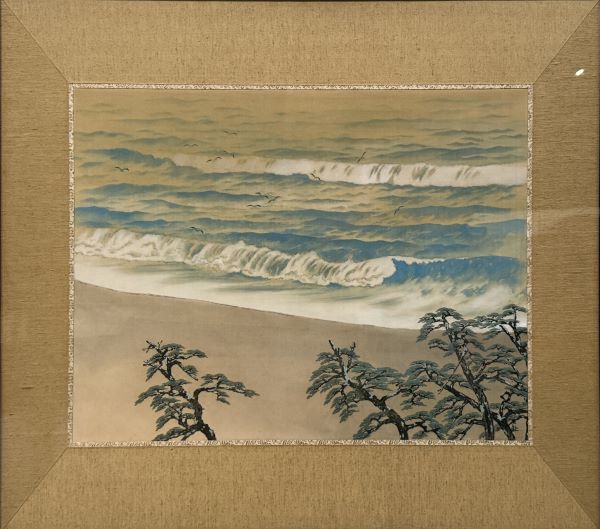

横山大観の「春風万里乃濤」

- 海鳴りとしての日本画、風としての歴史

「春風万里乃濤」という七字は、まず音律の美しさで観者の身体感覚を掴む。春風が「万里」をわたり、やがて「濤」となる。風と水という異なる要素が、距離と時間を介して一つに結ばれる必然を予告する。ここでの「乃」は古語の格助詞であり、厳粛な調べを添えると同時に、風から濤への道筋を必然化する。すなわち本作は、海景の写生にとどまらず、生成の運動そのものを描く試みである。

- 画面構成―横への伸びと縦への昂揚

画面に並ぶ波頭は規則的でなく、大小さまざまな弧が重なり、奥へと吸い込まれていく。斜めの推進線は一点に収束せず、全体として右上がりの昂揚を示す。これが「万里」の距離感を生み、視線はたゆたいながらもどこかへ導かれる。日本画における余白は空虚ではなく、波間の「間」が風の通り道となり、濤の立ち上がりを支えている。

- 技法―没骨・朦朧体の洗練

大観は輪郭線に依存せず、没骨法的な思考で色と水分の差のみから形を起こす。群青や緑青の重ね塗り、にじみと渇筆の交錯が波の量感をつくり、波頭の胡粉は光を柔らかく反射する。初期に批判を浴びた「朦朧体」はここで澄明へと転じ、曖昧さが風の実在を示す。線を減らすほど、現象の密度は増すという逆説がここに生きている。

- 音の絵画―視覚を越える感覚

寄せる波はリズムであり、白い飛沫は休符だ。近景の粒立ちは打楽器的で、遠景では疎へと変わる。これは遠近法を越えた音響的遠近であり、観者は低い唸りを身体で感じる。大観は水の画家であると同時に「時間の画家」でもあり、画面は停止しても、知覚は動き続ける。

- 春風の「軽さ」と「強さ」

春風は本来柔らかい。しかし本作では軽さと強さが共存する。群青の層には冷暖の揺らぎが潜み、波は柔らかくも重い。春の海は凪と荒れの狭間にあり、その不安定さを筆致が描き分ける。柔らかな風が巨大な濤を呼ぶ――自然の常態が、人の世への寓意にも響く。

- 歴史の風―1942年という時間

制作年は戦時下の昭和十七年。国民精神の昂揚が叫ばれる中、大観の海景は「海国日本」の象徴と読まれ得た。だが作品自体に軍艦も国旗もなく、描かれるのは風と濤のみである。観者がそこに覚悟や昂揚を読み取るのは、図像の直接性ではなく、運動が生む倫理的な気分による。大観は自然の運行に寓意を宿す力を持っていた。本作はその典型といえる。

- 「生々流転」からの凝縮

かつての大作「生々流転」は水の循環を叙事詩的に描いた。本作ではその叙述が凝縮され、一つの波に大いなる時間の総和が宿る。線で説明するのではなく、色の濃淡と間が因果を示す。観者は因果を思考する前に、必然としての波を感得する。

- 物質性―絹と光

絹本の光沢は海の表皮に近い。群青の粒子は光を吸い、胡粉は反射する。近景の波ほど厚く、遠景ほど薄い。手前の白は制作の最終の一手であり、その一筆に至る乾燥の見極めには熟練が必要だ。画面の静謐は緊張の積み重ねによって得られている。

- 余白の倫理

波頭のあいだの青灰は空・海・霧すべてに開かれた中間域であり、観者の想像を呼び込む。日本画の余白は単なる欠如ではなく、可能性の場である。風は見えないからこそ、見えない空間が必要なのだ。大観は描写を抑制することで、風の居場所をつくった。

- 観ることと呼吸

波のリズムは観者の呼吸と同調する。息を吸い、吐くリズムが自然に合わさるとき、絵は視覚を超えて身体に入り込む。大観が描いたのは波の形ではなく、呼吸そのものであり、これは生命の最小単位のリズムでもある。形式的効果が、観者に生理的な一体感をもたらす。

- 近代日本画の位相

大観は伝統を形式の呼吸として継承した。海は普遍的な自然である一方、詩歌や神話と結びついてきた主題でもある。本作はそうした物語を正面から掲げず、波の反復や余白の緊張といった形式によって威厳を醸し出す。伝統は内容ではなく構造に宿る。

- 読みの多義性

この海は祝祭にも鎮魂にも読める。春の到来を祝う高揚にも、去りゆくものへの祈りにも通じる。戦時文脈を踏まえれば国土礼賛とも読めるが、自然の巨大さの前の人間の儚さを示すともとれる。意味を固定しない余白が、作品の強度である。

- 近寄って見る/離れて見る

近くでは筆致の粒子や胡粉の盛り上がりが現れ、画家の時間を感じる。遠くでは波が巨大な運動体として統合される。近景は手工の緊張、遠景は宇宙的呼吸――二重の相貌が鑑賞体験に厚みを与える。

- 比喩としての地理学

「万里」は距離であると同時に時間の比喩でもある。波のうねりは地図の航路のようで、観者は自身の記憶や土地を重ね合わせる。故郷の浜や外洋の想像を呼び込む可塑性が、普遍性を担保する。

- 結び―風のかたち、水の倫理

「春風万里乃濤」は自然への賛歌であると同時に、日本画の逆説――形を減らすことで密度を増す――を最も明瞭に示す。説明を削ぎ落とし、線を溶かし、色を薄くすることで、風は強く、水は重くなる。戦時下という外的文脈を背負いながらも、画面はそれを過剰に主張せず、自然の運行によって人為を相対化する。波は割り切れず、風は捕らえられない。だからこそ絵は自由であり、観者の呼吸を解き放つ。

――春風が万里を渡るとき、濤はここに立ち上がる。大観はその「ここ」を一枚の絹に定め、私たちはその前で呼吸を揃える。見ることは、世界と呼吸を合わせることなのだ。本作はその単純で難しい真実を、静かに確信をもって伝えている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。