春の名残と戦時の気配をめぐる静かなレトリック

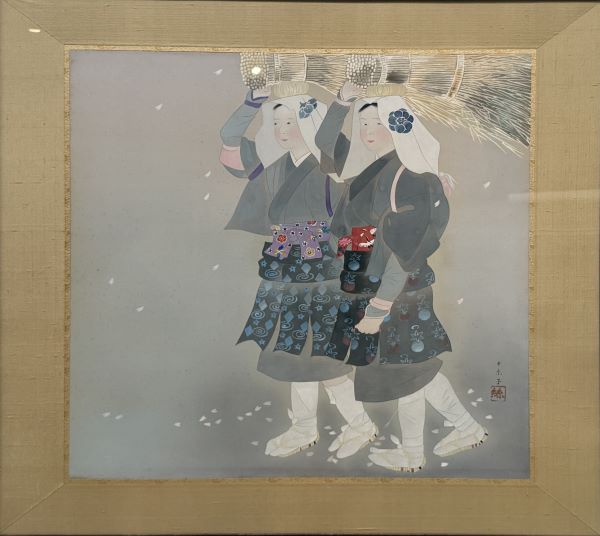

三谷十糸子の《惜春》は、1942(昭和17)年に制作された絹本彩色の中型作で、現在は東京国立近代美術館に所蔵されている。右下に落款・印章を備え、額装のうえで展示される。タイトルが示す「惜春」とは、去りゆく春を惜しむ感情——春の終わりに漂う一抹の寂寥と、季節の移ろいに託された時間意識——を凝縮した言葉である。本作に先立つ三谷の代表作としては《朝》(1933)や《夕》(1934)が知られるが、《惜春》はそれらの時間的観念(朝・夕)を季節の観念へと推しひろげ、さらに微妙な感情の陰影を織り込む点で、彼女のモチーフ運用の成熟を伝える。

題名「惜春」の詩学——季節語が誘う見えない情景

「惜春」は俳諧由来の季語であり、春を送る儀礼的な感情を呼び覚ます。ここで三谷が扱うのは、満開の華やぎではなく、花が散り、色がやや褪せ、香の残り香だけが空気に漂うような、季節の“余白”である。彼女は戦前から「少女」や「女性」を主な主題としつつ、対象を単なる美人画の範疇に閉じ込めることなく、厚みのある色面と柔らかな階調によって「時間の表情」を画面に定着してきた作家である。題名に託された言葉のニュアンスを受けて、視覚のうえでは控えめな所作・省略・沈黙を重ねることで、むしろ心理の濃度を上げていく——それが三谷のレトリックだといえる。

三谷の特徴である「厚く柔らかな色彩」は、岩絵具の粒子感と膠の透明度、絹地の光沢を繊密に調停する日本画の技法によって支えられている。絹本は紙本と比べて下地の光をわずかに返し、色を“内側から発光”させる。そこに淡彩を幾層にも重ねると、色は薄いのに量感を持つ、という逆説的な効果が生まれる。《惜春》において想定される肌合いや衣文の階調、花弁や葉の“余白を帯びた”色面は、この媒材がもつ光学的特性から生じるものであり、画面の「静けさ」を単なる無音ではなく、微細な振動を孕んだ沈黙として成立させる。三谷が好んだ詩的表現は、言葉以前の物質の詩学に裏打ちされているのである。

三谷は1932年の《女》で帝展特選を受け、そこから「暗い色調から澄んだ色調へ」と推移したことが伝記的にも指摘されている。1933年《朝》、1934年《夕》は、同じく時間の観念を携える作品だが、そこに見られる清澄さ・明度の上昇は、季節語を題した《惜春》にも引き継がれるだろう。ただし《惜春》では、明るさがそのまま歓喜に通じるのではなく、「終わりの予感」を含んだ淡彩に変換されているはずだ。すなわち、春色の明るさは、盛りではなく去来の相に置かれ、色彩は輝度を保ちながらも温度が少し下がる。三谷が得意とする明るい色面は、ここで「惜別の閃光」として画面にとどまり、観者の心に遅れて響く残響となる。こうした色調の扱いの巧みさは、彼女の成熟を刻む連作的展開の一部として読める。

三谷の女性像は、意匠や髪型・衣装に近代の感覚を湛えつつ、伝統的な日本画の品格を失わない、微妙な均衡に立っている。戦前の「少女」から戦後の「洋装の女性」へというモチーフの変遷はよく知られるが、そこに一貫しているのは、視線の穏やかさと身体の“控えめな存在感”である。決してポーズを誇示せず、象徴的な小道具(花、枝、扇、几帳、器物)を節度をもって添えることで、個の心理を過度に露出させない。むしろ見えない心の動きを、画面の余白、衣文のひだ、背景の色面のわずかな濃淡に託す。《惜春》という題名が与えられたとき、その“見えない感情”は具体の表情から解き放たれ、季節の方へと静かに滲み出していく。ここに、三谷のモダンと保守の折衷が最も美しく成立する。

三谷は京都に移って西山翠嶂の青甲社に学んだ。翠嶂門の造形理念は、写生の厳格さと装飾的構成の調和にあり、自然観察を基礎としながら、画面の統一感と品位を重視する。三谷の作品に見られる、線描の節度、面の整えかた、形と色の統御は、この系譜に明らかに連なる。しかし同時に彼女は、女性像を媒介に「時の気分」を汲み上げる現代的な嗅覚を備えていた。戦時という状況が露骨な象徴化を許さないとき、三谷は色を薄く、形を整理し、題名の一語に多義性を集約することで、時代の重さをかえって軽やかに受け止める。ここに翠嶂の綱目を踏まえたうえでの、三谷固有の“含羞としての現代性”がある。

約70センチ四方というスケールは、展覧会場での鑑賞において、観者と作品の距離を一歩手前へ引き寄せる。大画面が公共的・記念碑的な感情を喚起するのに対し、このサイズは「傍らに置かれた時間」に目を向けさせる。三谷の色が遠目には静謐な平面として見え、近づくと絹の光や顔料の粒立ちが微細な振動を見せるとき、観者は「春が去る速度」を、自分の呼吸の速度と同期させるように感じとるだろう。題名の情緒が、大仰なドラマに頼らず、鑑賞者の身体のリズムに結びつく——それが本作の強みである。

帝展・新文展という制度的場で鍛えられた画家にとって、1942年という年は、表現の自由度を狭めると同時に、私的な叙情を工夫して潜ませる契機でもあった。《惜春》は、制度化された「佳作」の作法——端正な構成、節度ある線、清潔な色調——をしっかりと踏まえつつ、その内側で淡い感情の層を増幅させる。結果として、制度の規範に従う作品がしばしば陥る“無難さ”を回避し、むしろ静謐の中に時代の陰影を響かせることに成功している。

三谷十糸子は、戦前から戦後にかけて連綿と制作と教育に携わり、のちに女子美術大学の教授・学長も務めた。画壇で継続的に評価され、装飾性と詩情のバランスを保つ彼女の作風は、戦後に増えていく女性日本画家の実践へ、静かだが確実な影響を与えたと言えるだろう。美術館における所蔵と展示は、そうした系譜の可視化にも寄与している。東京国立近代美術館が《惜春》をコレクションに持ち、時折MOMATコレクションで公開することは、戦時下の抒情という主題、女性表象のモダニティ、日本画の技法の柔軟性を、今日的視点で読み直す契機を与える。

《惜春》は、派手な劇性を拒み、淡彩と余白によって時間を描く日本画の力を端正に示す。1942年という制作年は、作品に避けがたい時代の陰影を落としているが、三谷はそれを「重く語る」のではなく、「軽やかに余らせる」ことで応じた。春が完全に去ってしまうその直前、最後の光の粒が空気に浮遊している——そんな一瞬を、絹の光と色の層で留め置くこと。ここに、三谷十糸子が生涯通じて追い求めた詩情の核がある。画面は静かである。しかし、その静けさは沈黙ではなく、別れを言いそびれた季節が、かすかな震えとなって残っている——《惜春》は、そのような感情の棲処として、今日も観者の時間にそっと寄り添うのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。