秋野不矩の《桃に小禽》

戦時下に咲く静謐なる詩

絵画と時代の狭間に

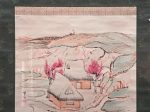

1942年(昭和17年)、秋野不矩は《桃に小禽》を制作した。絹本彩色による本作は、淡い桃の花と小さな鳥を描いた花鳥画である。一見すれば伝統的な画題に基づいた典雅な小品に見えるが、その背景にある時代を考慮すると、作品は単なる自然描写を超えて複雑な意味を帯びてくる。すなわち、《桃に小禽》は戦時下という緊張と抑圧のただ中にあって、画家が自然の永遠性と生命の希望を描き出した詩的記録なのである。

秋野不矩は、静岡県に生まれ、京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)で学んだのち、堂本印象の門下として日本画の修練を積んだ。女性画家がまだ強い制約を受けていた時代に、彼女は精力的に画壇に身を投じ、後にインドでの滞在を経て大規模な風景画・人物画に至る。しかし1940年代前半、まだ30代の不矩が手がけたのは、花鳥画や人物画など、比較的小規模で親密な主題だった。《桃に小禽》はその初期画業を代表する作品の一つであり、伝統的花鳥画を継承しつつ、彼女の繊細な感性と革新的な姿勢を同時に示している。

花鳥画は中国宋代の伝統に発し、日本では琳派や円山四条派によって豊かに展開してきた。桃は春を象徴する吉祥の花であり、長寿や繁栄のシンボルである。小鳥は生命の軽やかさを表す存在で、画面に生気とリズムを与える。こうした取り合わせは決して新奇ではない。しかし不矩は、伝統的な吉祥的象徴性に依拠するだけでなく、時代に抗うように自然の美を純粋に描き取ることで、花鳥画を近代的に再解釈している。

《桃に小禽》の画面には、絹地の上に伸びやかに描かれた桃の枝と、数輪の花、そして小さな鳥が配される。枝は斜めに画面を横切り、花は淡い紅と白を交えながら柔らかく咲く。鳥はその枝にそっと留まり、羽毛をわずかに膨らませ、静かに周囲を見つめるような姿勢で描かれている。構図は簡潔でありながら、余白の妙が生きており、日本画特有の「間(ま)」の美意識を強く感じさせる。観者の視線は桃花の彩りに惹かれ、小禽の姿へと導かれ、さらに余白へと広がっていく。この流れは単なる自然描写ではなく、詩的空間の構築そのものである。

さらに詳細に見れば、花弁の配列や枝の動線には、画家が意識的に作曲的要素を盛り込んでいることがわかる。中央に寄らずやや偏心的に配置された花は、画面に動的なリズムを生み、そこに小禽が点景として添えられることで、静と動の均衡が保たれている。構図の緊張感と余白の静寂とが交差する場に、この作品独特の清澄さが宿っているのである。

絹本彩色という支持体は、絵具の重なりを柔らかく透かし、独特の発光感を生み出す。桃の花弁は胡粉と紅を薄く重ね、光のあたる部分は淡く透き通り、影の部分ではわずかに濃度を増す。小禽の羽毛は細やかな筆致で描かれ、柔らかな胸元と鋭い翼の対比が際立つ。墨線は強すぎず、花や枝を自然に支える。全体は柔和な色彩に統一され、そこに一種の静謐さが漂っている。これは印象派的な光の捉え方とも異なり、日本画ならではの内面的な輝きを表現したものだといえる。

また、筆致には師である堂本印象の影響が見てとれる。印象の作品に見られる力強い構成感や墨線の省略は、不矩の画面においては繊細な感性と結びつき、女性画家らしい柔らかな抒情性へと変換されている。この「受容と変奏」の姿勢は、後年の不矩の画風を考えるうえでも重要な手がかりとなる。

1942年という時代背景を考えれば、この作品の意味はさらに深まる。太平洋戦争が始まり、美術界でも「国策への協力」が求められていた。戦意高揚の図や英雄的題材が盛んに制作されるなか、《桃に小禽》のような静謐な花鳥画は一見「無害」な存在として成立した。しかし、不矩がここで選んだ題材は単なる回避ではない。むしろ、戦時の喧騒や暴力とは異なる「自然の秩序」を描くことで、画家は人間存在を超えるものへの静かな信頼を託したのだ。

花鳥画は戦時中においてしばしば「伝統文化の保持」として奨励される一方で、その装飾的側面ゆえに周縁化されることもあった。その中で不矩が描いた桃と小禽は、伝統に根ざしながらも、単なる形式的模倣にとどまらない内面的な表現を持っていた。この点において、《桃に小禽》は戦時下における花鳥画の可能性を示した希少な例といえるだろう。

秋野不矩は、近代日本画において女性の地位向上に寄与した画家の一人でもある。当時の画壇では女性画家は依然として少数派であり、花鳥画や風俗画など「女性的」と見なされる題材を求められる傾向が強かった。しかし不矩は、その制約を逆手にとるかのように、花鳥画を通じて自己の感性を表現し、戦後には大規模な歴史画やインドの宗教画へと挑んでいく。すなわち《桃に小禽》は、女性画家としての初期的制約の中で、それを超克する可能性を秘めた転換点とも見ることができる。

桃花と小禽には吉祥的意味が込められているが、不矩はそこに個人的な寓意を重ねたのではないだろうか。桃の花は繰り返し訪れる春の象徴であり、永続する自然の循環を示す。小禽は儚い命の象徴であると同時に、自由への希求を体現している。大きな枝に寄り添う小さな鳥は、戦時下で抑圧される個人の姿と重なり、同時に未来への希望を秘める存在でもある。この寓意性は、観者に静かな感動を与えるとともに、作品を時代的制約を超えた普遍的価値へと導いている。

《桃に小禽》は、近代日本画史において特異な位置を占める。戦時下の作品でありながら、時局に直接迎合することなく、伝統的花鳥画を現代的に再解釈し、女性画家の新たな可能性を示した点で重要である。戦後の不矩が大画面による異国風景を描き、国際的にも高い評価を得る以前に、すでに彼女は花鳥画の中に革新の芽を宿していたのである。この作品は、日本画がいかにして時代の圧力と向き合い、同時にその制約を超えて創造的な道を開いたかを示す証左である。

《桃に小禽》の前に立つと、まず桃花の柔らかな彩りと小禽の可憐な姿に心が和む。しかし、制作年を思い起こすとき、そこに潜む切実な祈りが浮かびあがる。戦争の時代に、秋野不矩は自然の美に未来を託した。桃花は春の訪れを告げ、小禽は小さな命の輝きを示す。そこに込められたものは、時代の暴力を超えて続く生命の力への信頼である。《桃に小禽》は、その静謐さゆえに、時代を超えて今なお私たちに訴えかける普遍的な芸術の力を体現している。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。