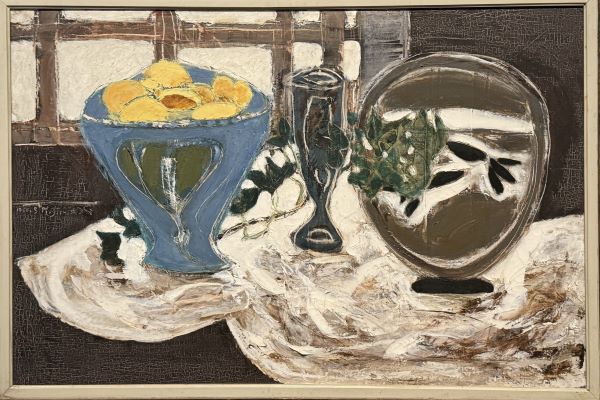

三岸節子の《静物(金魚)》

戦後洋画の転換点としての鮮烈な造形

画面に浮かびあがる金魚

1950年に制作された三岸節子《静物(金魚)》は、東京国立近代美術館に所蔵される作品のなかでも、戦後日本の女性洋画家がたどった軌跡を物語る重要な一枚である。黒と白の二分化された背景の前に、鉢に泳ぐ金魚と卓上の器物が配置される構図。硬質な輪郭線に縁取られたモチーフは、鮮やかな赤やオレンジの色彩を強烈に放ち、周囲の沈んだ背景と対照をなしている。表層には厚く盛られた絵具の痕跡があり、引っかきや削り取りによって生じるマチエールの変化が、対象に物質的な存在感を付与している。戦後五年という時期、混乱のただ中に生み出されたこの作品は、三岸が単なる室内装飾の域を超え、造形と構成において新たな道を模索していたことを明示している。

三岸節子は1911年に愛知県に生まれ、東京女子美術専門学校に学び、20歳の若さで二科展に初入選した。以後、彼女は長きにわたり日本の洋画壇において活動を続けたが、その道のりは決して平坦ではなかった。女性画家が職業的に活動すること自体が難しかった時代に、三岸は制作を継続し、戦前には家庭や身近な室内を題材とした装飾的で柔らかな作品を描いた。しかし、戦争の影は画壇全体を覆い、彼女自身も表現の自由を制限された経験を持つ。敗戦後、日本社会は急速に再編され、美術界もまた、国際的なモダニズムとの接触を求めて動き出す。三岸にとって《静物(金魚)》が制作された1950年は、まさに新しい出発点であり、女性画家の存在意義を再定義する契機となった。

「静物」は西洋絵画史において長い伝統をもつジャンルである。17世紀オランダの静物画から、セザンヌの構築的な試みに至るまで、対象を卓上に置き、観察し、構成するという形式は、画家にとって「絵画とは何か」を問う最良の場となった。三岸にとっても同様に、金魚鉢や器物を描くことは単なる題材の選択ではなく、自らの造形的課題を追求する実験の場であった。戦前の彼女の静物は、明るい色調と装飾性に傾きがちであったが、1950年の本作では、背景を黒白に二分する大胆な構図と、対象を硬質に切り取る輪郭線によって、画面全体が緊張感を帯びている。これはセザンヌ的構成感覚と、戦後日本の新しい造形主義的潮流の双方を吸収した結果といえる。

本作の特筆すべき点は、厚塗りされた絵具を削り取ることで生まれるマチエールの変化である。戦前の滑らかな筆致とは異なり、戦後の三岸は絵具そのものの物質感に注目し、画面に凹凸や擦過痕を残した。この手法は、戦後日本に紹介されたヨーロッパのアンフォルメルや抽象表現主義の先駆を思わせるが、三岸の場合、抽象に至るのではなく、対象の輪郭を保持したまま質感の実験を行う点に特徴がある。金魚の赤は厚みをもって輝き、その周囲の黒と白の背景は、引っかきによる不均質な質感の変化によって、静物という安定した主題に動的な緊張を加えている。ここには、戦後の不安定な時代を生き抜く画家の感覚が如実に刻印されている。

画面を支配する黒と白の対比は、単なる装飾的効果にとどまらない。戦後の混乱と再生、過去と未来、破壊と創造といった二元的な状況を象徴するものとして読める。敗戦によって社会が根本から変革を迫られた日本において、三岸もまた自身の画風を一新しなければならなかった。その過程で、彼女は黒白の対照という極端な選択を行い、その間に浮かぶ赤い金魚を生命の象徴として配置した。この配置は、単なる室内装飾画を超え、戦後の生の力を描き出す寓意的な意味を帯びている。赤い金魚は不安定な水のなかで生きる存在であり、戦後を生き抜く人々の姿を重ね合わせることもできるだろう。

三岸節子は個人の画業にとどまらず、女性画家の社会的地位向上に尽力した。戦前から女流画家協会の設立に参加し、戦後も後進の育成に力を注いだ。《静物(金魚)》の制作年である1950年は、彼女が画家としての成熟を迎える一方で、社会的にも女性の解放が謳われた時代であった。画面における強固な輪郭線と色彩の対立は、女性画家としての確固たる立場を主張するものとも解釈できる。柔らかさや装飾性といった「女性らしさ」に押し込められるのではなく、自らの造形的信念を明確に示した点で、この作品は彼女の転換点であると同時に、女性画家史の画期をなすものである。

1950年代の日本美術界は、再び国際的な美術潮流と接触する時期であった。戦前にフランス留学を経験した画家たちが戦後も活動を続け、アンフォルメルや抽象表現主義が紹介されるなかで、具象と抽象のあいだを揺れ動く表現が生まれた。三岸節子の《静物(金魚)》もその文脈に位置づけられる。具象的な金魚や器物は明確に認識できるが、背景の黒白の分割や絵具の荒々しい処理は、抽象的な構成への接近を思わせる。三岸は国際的潮流を単に模倣するのではなく、日本的な感性と女性画家としての独自の視点を加え、新たな表現を創出したのである。

三岸は94歳で没するまで70年以上の画歴を重ねた。その長い活動のなかで、《静物(金魚)》は戦後初期の重要な転換点に位置づけられる。戦後直後の混乱期を経て、1950年代に入ると彼女はフォルムと構成を重視する方向へと舵を切った。この作品はその最初期の成果であり、後の大胆な色面構成や渡欧後の明るい色彩へと至る道を切り開いた。言い換えれば、本作は三岸の戦後画業を方向づける出発点であり、同時に女性画家が社会的に認知されていく流れを象徴する作品でもある。

《静物(金魚)》を前にすると、単なる室内静物の範疇を超えた力強さを感じる。黒と白の背景に鋭く浮かびあがる赤い金魚は、戦後という混沌の時代を生き抜く生命の象徴であり、また画家自身の再生の決意を物語る。輪郭の確かさ、色彩の鮮烈さ、絵具の厚みに宿る物質感は、戦後日本の洋画が新たに模索した表現の核心を示している。三岸節子という一人の女性画家が、その長い画歴のなかで刻んだ1950年の一点は、今日に至るまで見る者に強烈な印象を与え続けているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。