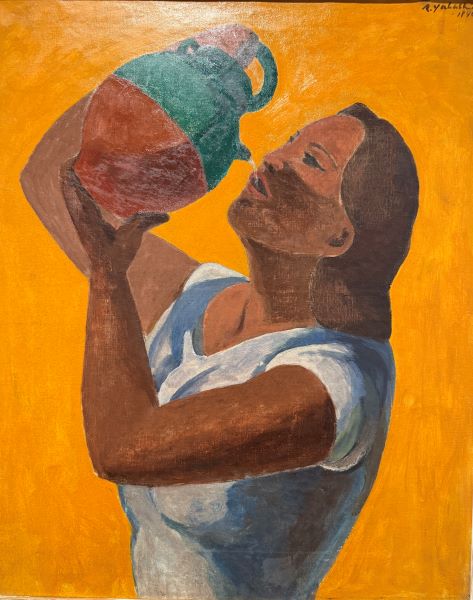

矢橋六郎《水を飲む女》

静止する瞬間と流動する水

1940年(昭和15年)制作の矢橋六郎《水を飲む女》は、東京国立近代美術館に所蔵される油彩作品である。画面は極めて単純な主題――女性が水を飲む動作――を捉えたものでありながら、その構図と描写には、日常的な仕草を超えて人間存在の根源的な様相を探ろうとする画家の意図が滲んでいる。飲むという動作は、生命を維持する最も基本的な行為のひとつであり、それを静かに、しかし厳粛なまでの構成感をもって描き出すことで、本作は一種の象徴画としての性格を帯びている。

絵画において「飲む」という行為は、しばしば宴会や情景の一部として登場するが、《水を飲む女》はそれを徹底して単独の主題として扱っている。女性は立っているのか、座っているのか判然としない位置にあり、身体の大部分は画面の中程から上に収まっている。片手で容器を持ち、もう一方の手は軽く身体に添えられているように見える。その姿勢は不自然な緊張を孕んでおらず、むしろ一時的な動作の中に深い静止を感じさせる。

この「飲む瞬間」を切り取るという選択は、動作の中の最も短い一拍を定着させる行為であり、絵画の時間性に対する矢橋の意識を物語っている。水を口に含もうとする刹那、あるいは飲み終えた直後――曖昧なタイミングは、観者に「今」がいつであるかを断定させない。そのため、この動作は流動的でありながら、永遠に持続するかのような時間感覚を帯びる。

本作の最も印象的な要素のひとつは、水を入れた容器と、その中の液体の描写である。容器は陶器かガラスか、判断に迷うほど中間的な質感を持ち、表面には柔らかく光が反射している。矢橋は光沢を決して強く描きすぎず、半透明の層を重ねることで「水」という物質特有の軽やかさを表現している。

水自体は無色透明であるはずだが、画面内では背景色や肌の色を受けて微妙に色を帯びて見える。これは実際の視覚現象を再現するだけでなく、水の存在感を絵画的に強調するための工夫でもある。とくに女性の唇近くで光を反射する部分は、観者の視線を自然に引きつけ、この行為が画面の核であることを明確にする。

色彩全体は落ち着いたトーンで統一されており、肌の淡い肉色、背景の灰色がかった中間色、衣服の抑制された色調が調和をなす。その中で、水や容器に宿る微細な色の揺らぎが、画面に呼吸のようなリズムを与えている。

構図は縦型で、人物はほぼ中央に配置される。左右対称ではないが、身体の傾きと腕の位置が視覚的バランスを保ち、画面全体に安定感をもたらしている。飲むという行為は必然的に上半身と顔を前傾させるが、その動きが画面上で控えめに抑えられているため、観者の視線は顔と容器に集中する。

背景は具体的な空間性をほとんど持たず、単一の色面として人物を浮かび上がらせる。これにより、奥行きのある場面描写ではなく、人物とその動作そのものが主題であることが際立つ。フォーカルポイントは容器の縁と唇の接点であり、そこに光と構図の線が集約される。すべてが「飲む」という一点に収束するよう設計されているのだ。

矢橋六郎は写実的な人体表現に長けた画家であり、本作でも女性の身体は柔らかくも確固たる量感をもって描かれている。肩から腕にかけての曲線は滑らかで、衣服越しに伝わる体温や筋肉の張りが感じられる。手指は容器をしっかりと支えており、その指先の緊張は、身体全体の静けさとの微妙な対比を生む。

ここで注目すべきは、矢橋が肉体を理想化しすぎず、しかし日常的なリアリズムに埋没させてもいない点である。女性像は特定のモデルの個性を反映しているようでありながら、同時に普遍的な姿態を示す。この「個と普遍」の同居は、20世紀前半の写実絵画における重要な課題のひとつであった。

水は生命の源であり、古来より清浄・再生・流動の象徴とされてきた。本作ではその象徴性が直接的な形で現れている。飲むという行為は生存のための基本的欲求の充足であり、その瞬間を描くことは、芸術的に「生きること」そのものを表現する試みといえる。

とくに1940年という制作年を考慮すれば、この行為はさらに重みを帯びる。戦時下に向かいつつあった日本社会において、生活の基盤は不安定化し、日常の営みは徐々に制約を受けていた。そうした中で、ひとりの女性が静かに水を飲む姿は、日常の尊さと、生命維持の根源的行為への回帰を象徴しているようにも見える。

1940年は紀元二千六百年記念行事が行われた年であり、国家的な祝賀ムードと同時に、戦争の影が濃くなっていた。美術界では国策的な題材が奨励され、展覧会の審査や評価も時局性に左右される傾向が強まっていた。矢橋六郎は、そうした時代の中で、あえて日常的で静謐な主題を取り上げている。この選択は、政治的プロパガンダ的作品とは一線を画す立場を示しているとも解釈できる。

もちろん、戦時下であっても日常の一場面を描くことは可能であった。しかし、そこに画家が込めた意味や象徴性は、時代の文脈を踏まえることでより鮮明になる。矢橋が本作で示したのは、戦時的緊張の中で失われがちな「個人の時間」と「個人の行為」の尊重であり、それは静かながらも確かな抵抗の形でもあった。

矢橋六郎は同時期に、労働や農作業を題材とした作品も制作している。それらでは人物は集団で描かれ、肉体の力強さや動的構成が重視されている。それに対し、《水を飲む女》は単独の人物に焦点を当て、動作は最小限でありながら内面的な集中が感じられる。

この違いは、矢橋が一方で社会的・集団的テーマに応答しつつ、他方で私的・内省的瞬間をも探求していたことを示す。彼の画業において、この二つの方向性は常に交差しており、本作はその私的側面の代表例といえる。

《水を飲む女》は、日常的で些細な行為を、造形的・象徴的に昇華させた作品である。光と色彩の抑制、背景の簡潔さ、構図の安定感、肉体の確かな量感――これらがすべて「水を飲む」という一点に向けて組織されている。観者はその行為を見守る立場に置かれ、そこから生命の持続や存在の根源的意味を感じ取ることになる。

戦時下という時代にあっても、この作品は声高な主張を避け、ひとりの人間の営みを静かに描き留めた。だがその静けさこそが、時代を超えて響く普遍性を生んでいる。矢橋六郎の筆致は、日常の中に潜む永遠性を見抜き、それを画面に定着させることに成功しているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。