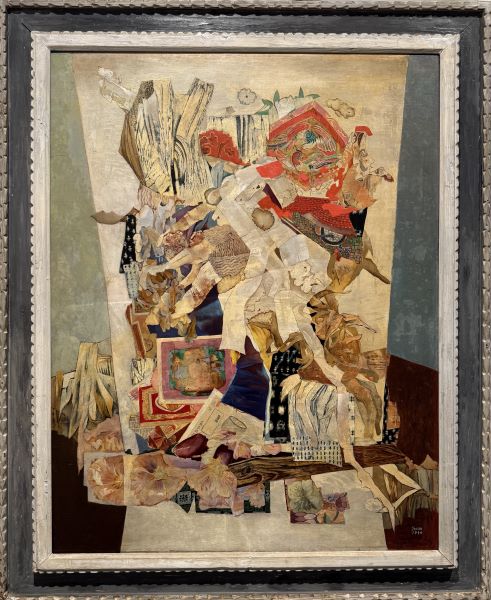

桂ゆきの「作品」

タイトルと制作年の意味

「作品」という、極めて中立的かつ汎用的な題は、読む者に自由な想像と受容の余地を与える。特定の主題名ではなく、作者自身が“表現そのもの”を示す意図のようにも感じられる。その曖昧なナンバリングのようなタイトルは、同時に作品と観者の間に中立的な場を構える。霧のように漂う象徴性を、逆に浮かび上がらせる仕掛けでもある。

制作年の1940年は、世界が再び戦争へと突入した時期であり、日本も戦争の機運が国内に急速に広がる時期だった。美術界においては、日本画・油彩を問わず検閲と国家の価値観への要請が強まっていた。そのような緊張感のなか、桂ゆきはどのような視座で「作品」と向き合ったのか。この、「作品」という語り手の曖昧さと非直接性には、むしろ自身の時代と関係性を曖昧にしつつ、表現行為へ純粋な目線を向ける決意のようなものが感じられる。

第1部:構図の設計と空間性

「作品」が描く構図は、一見して中心性や明確な視線誘導を避ける設計である。モチーフの配置は画面の片側に偏ることもあれば、中心を軽く曖昧化していることもある。対象はしばし特定の場所に留まらず、どこにでも、あるいはどこにも属さないように配置される。背景と主題の境界線はゆるやかで、視線が自然と「作品」の中へと溶け込む設計となっている。

たとえば、画面の一角に静物のような形態が幻想的に浮かび、それが色彩の帯に包まれるように配置されている。構図は均衡ではなく、緊張によって成立しており、観者はその軸のずれに視線の揺れを感じ、自らの視覚的関心を操られているかのように思える。

桂ゆきの色彩は、しばし彩度よりも明度の差やトーンの微妙な変化を重視する。主に淡い中間色、グレーがかった青、黄土色、繊細な紅色や淡い緑が主役であり、それらが互いに呼応し合いながら、静謐な調和を奏でる。目立つ原色や強烈な色彩対比は控えられ、むしろ“色の沈黙”とでも呼ぶべきトーンでありつつも、そこには静かな余韻が宿る。

色彩の構成は、画面に触れた瞬間の涼感や湿度、音のない静けさのような感覚を呼び起こす。見る者の感覚器官が鈍らないよう、内部に柔らかな揺らぎ—諧調の微分—が組み込まれている。「作品」は、色彩によって語りかけずに語る存在になっているのだ。

筆触はきわめて繊細である。粗剝離(はくり)や荒々しい筆跡とは無縁で、滑らかに塗り重ねられた色層が画面に薄い膜を形成する。下地の白や彩度の異なる色が透過するように重なり、見る角度や光の入り方によって表面にささやかな奥行き感・時間感(時間の痕跡)が漂う。

肌理には作者の身体的な痕跡が残るが、それは誇張ではない。まるで心拍を抑えようとするような静かな手つきだ。見る者は、自らの呼吸を深くして、筆触に「触れる」ように見入ることを求められる。その静かな接近は、観者と画面のあいだに距離を置いたまま、深い共鳴を促す。

なぜ“作品”とだけ名付けたのか。題名は時に作品に対する作者の視点を反映する。「○○(対象名)」と名付けられた作品は、見る側に対象性を限定させる。しかし「作品」は、「何かを示す」のではなく「存在そのものであること」を示唆する。漠とした外枠のなかに自由と曖昧さを織り込むための語りかけである。

このタイトルは、同時代の社会からの視覚的分断—たとえば安易なナショナリズムへの回収、女性や非活動者への定型化—を避けるシグナリングにも思える。桂ゆきは、時代への回路を開きつつ、自作品をその中に還元しない境界線を、題名の言葉選びでも確保しているように見える。

1940年、日本国内では戦時体制が強化され、教育・メディア・芸術に国家的イデオロギーが越境する時代だった。政府は国民に「注連帯」を求め、表現の自由には抑制が加えられた。油彩画は、当時依然として西洋技法の後進的表現と見なされることもあり、検閲の対象にもなりやすかった。

そのような時代に、桂ゆきは「作品」と題された何者かを描くことで、社会や文化の要請から距離を引き、表現行為自体の純粋さを溶け込ませる儀式のような態度を示したのではないか。あるいは、作家の存在そのものを、「作品」として昇華させるような覚悟の表明とも受け取れる。この静かな強度は、表現の抑圧に抗うがごとき姿勢である。

第6部:観者との関係性と鑑賞体験の設計

「作品」は、観者を積極的な参与者として誘う絵画としても読める。明確な主題を提示せず、構図も色彩も視線の誘導を抑制することで、見る者に“自分自身の物語を差し挟む余地”を与える。これはある種の開放性であり、同時に責任の委譲である。

観者は、作品を自己の視覚と記憶のポートとして扱い、自分の感情や思念を反響させなければならない。そうでなければ、この作品はただの美しい色面にとどまり、本質的な問いを消耗してしまう。桂ゆきは「見るという行為そのもの」を、作品体験の中心に据えている。

技法的には、配色・筆致・構図のあいだに明確な構造と美意識がある。色彩はトーンでつなげ、筆致は整然と滑らかであり、構図は意識的に均衡と揺らぎを共存させている。これらは単なる美的技巧ではなく、思想的な構造としても機能している。

たとえば色彩のグラデーションは、画面の奥行きや時間的な深みを構成する装置であり、筆触の穏やかな揺らぎは、瞬間の呼吸や時間の停滞を刻む。その整合性が崩れると、作品は単に美的なスケッチに終わるが、この作品では、その整合性こそが静かな力を引き出している。

現代において、「作品」としての視座には再び価値がある。SNSや情報過多の時代では、視覚の消費は加速し、イメージは即座に拡散される。そこでは曖昧さや静けさを宿すイメージは目立たず、軽視されがちだ。桂ゆきの「作品」は、そんな時代にあって、静けさと曖昧さを大切にする視線を呼び醒ます装置となる。

また、女性芸術家としての自律的な視座が、戦時期という不自由な環境のなかで、存在そのものに問いを立てる姿勢は、現代のジェンダーやアイデンティティの議論とも呼応する。曖昧な存在性の表象としての「作品」は、日の目を見にくい感性を拾い上げる希望にもなる。

桂ゆきの「作品」は、題名からして問いである。色彩は言葉で語らず、構図は確定を避け、筆致は触覚を誘い、全体を通じて観る者を“問いる者”へと誘導する。この作品は、在ること自体を問い、その問いを共有する場となる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。