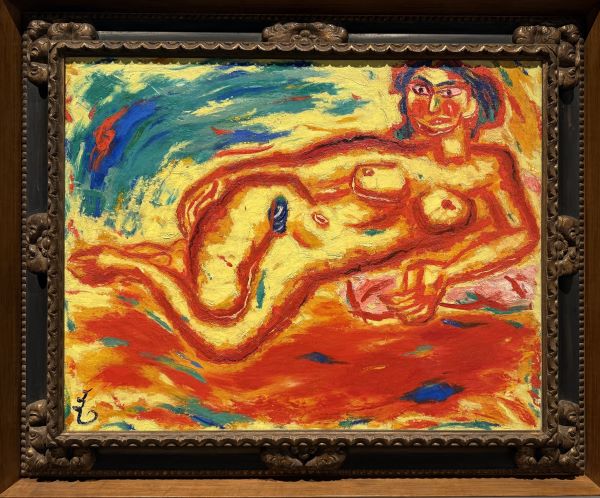

里見勝蔵の作品、「女」

そのタイトルと時代背景

「女」という、最もシンプルでありながら同時に最も重層的なタイトルは、おそらく特定の「誰か」ではなく、「女性とは何か」をめぐる普遍的な問いを提示します。1936年という制作の年代は、東京における近代化と政治的緊張が同時に進行していた時代です。軍部の台頭や思想統制、経済政策の転換が社会の息苦しさを増す一方で、美術家の間では西洋の絵画表現が広く受容され、「前衛」と「写実」のせめぎ合いがいたるところで繰り広げられていました。里見勝蔵の「女」は、そのような複雑で緊迫した時代状況を背景として存在し、静かな強度と含羞とを伴った佇まいを画面に纏う存在です。

画面の中心に置かれる「女」は、特定の個人というよりは、一つの存在として「女性という存在のかたちを問う符号」のように見えます。一般に時代背景を離れて「女」という語を用いるとき、それは「母」「妻」「女性性」といったジェンダー的概念の枠を広く取りましょうとする誘いにもなりますが、里見はその期待の向こうにある「記号としての女性」ではなく、「在ることそのものの身体性」に注目したようです。

造形には比喩や象徴というよりは、自己存在の根拠としての肉体がある。それを直接描くことはできない。里見は、そのために構図・色彩・線・空間を使って、女性の存在にひそむ内面性と身体性の曖昧さを浮かび上がらせようとします。

まず構図に目を向けると、「女」はしばしば画面の中心に据えられつつも、その中心性が微妙に揺らいでいるように見受けられます。左右対称とも非対称ともつかない配置、顔の向きや身体のくの字の傾き、視線が外に吸い出されかねないかすかなズレ。これらの不均衡は、中心でありながら中心ではないという状態――すなわち「在りながらそこに完全には留まらない存在」――を象徴しています。

対称性が壊れる瞬間は、必ず不安と同時に切実なリアリティを伴います。里見は、この揺らぎに独特の緊張を込めているように見えます。構図の微妙なズレが、観者の注視を強め、見つめることの負荷と、見続けることの責任を問いかけるのです。

里見勝蔵の色彩は、声高ではなく、むしろ沈黙のトーンに立脚しているように思えます。中間色を基調とし、穏やかなグレー、ブラウン、沈んだベージュ、そして臙脂や深緑のアクセントを、ごく抑制的に配します。観者の視線が花弁のようにゆっくりと広がり、また戻ってくるような設計です。

色彩の抑制には、語りかけず語らせずに存在そのものを示す態度がある。「女」はきわめて静かにこちらに呼びかけ、瞬間的な感情移入を拒む代わりに、見る者に時間を預ける構造になっています。それは一種の沈黙の対話を成立させる設計です。

画面の表層には、滑らかさと粗さが共存する質感があります。肌理(きめ)は緻密で、画布の起伏に沿いながら筆跡が微妙に揺れ、色の層が重なって肌の凹凸や温度を想起させます。とはいえ決して写真的な精密さに陥っていません。むしろその揺らぎこそに記憶の余韻や時間の厚みが宿ります。

観者はその肌理を追いながら、「女」が一つのイメージを超えて、生きているかのような疎通を待つ構えを持っていることを感じるでしょう。質感の揺れは、対象を固定させない小さな反抗です。

「女」の視線は、しばしば観者の目を直接捉えることを避けます。視線が逸れていたり、焦点が意図的にぼかされていたりすることが多いように見えます。それにより生まれるのは「見られる」意識ではなく、「見つめ続ける責任」です。

観者が目と目を交わす関係ではなく、存在を見つめる者と見つめられる存在の関係に、距離と緊張が生まれます。その距離には、同情でも所有でもなく、尊重の要素が含まれている。それは眼差しの倫理とでも呼ぶべき構造です。

背景の扱いはしばし背景と主題の明確な区別を避け、むしろ背景の色とパターンが「女」の身体と有機的に溶け込み、視線の揺らぎや存在の曖昧さに寄与します。背景が明確な場所や時間を示唆することは少なく、むしろ詩的な抽象性を帯びているようです。

この曖昧な空間性は、女性の身体が「時間/歴史の身体」として、固有の場所に閉じられず、普遍的な意味と象徴に広がっていく余地を残しています。一種の無場所性(non-place)です。

1936年という時代、日本は伝統性と近代性の間で揺れていました。その中で、女性にとって社会的役割や期待、抑圧と自由の間の緊張は非常に複雑でした。里見が「女」というテーマを選んだのは、自らの時代の内包するジェンダー的な問いと無関係ではないでしょう。

特に当時の日本画壇においては、「女性像」はしばしば母性や家族性を担わせられることが多かった。しかし「女」はそうした社会的役割を定着させるのではなく、「在ることそのものに宿る身体」としての女性性を刻印する試みという位置にあるように思われます。

この作品は、同時に他者性と普遍性の融合を果たすように思えます。特定の「誰か」としての女性性を拒否することで、観者は「女とは何か」という問いを持ち、その問いは自らの他者観と切り結ばれる。すなわち、「女」の他者性を通じて、見る者自身が問い直される余地がある。

その意味で、「女」は単なる肖像でも記号でもなく、他者性を引き受ける覚悟の行為であり、同時に普遍の問いとして開かれた装置です。

里見勝蔵の筆致と共にあるのは、技法的な規律と設計の明晰さです。画面の線、構図、色彩、質感は一貫した美学のもとに保たれ、余韻を漂わせつつも作者の意思が抑制的に働いています。その抑制は大声を上げないが、消えもせず、静かな強度を保ち続ける。

観者の動機を制御しながら、静かな対話へと引き込む力。これこそが本作における美術のエチカの所在と呼びたいものです。

現代社会においても、「女」の描写には重層的な意味が蘇ります。ジェンダーの再定義、自己表象と他者認知、フェミニズムの問い、新たな視線の検討など、「女性」の像が問いかける課題は依然として切実です。里見の作品は、時代の距離を超えて、視る者に問いを伝える能力をもっています。

特に視線の構造や沈黙の対話、身体の曖昧さと中心性の揺れは、今改めて現代の視覚文化と向き合わせる重要な素材となります。

里見勝蔵の「女」は、ある種の祈りのような問いとして在ります。語らず、強く主張せず、それでも在る。呼びかけず、それでも注視せざるを得ない。画面の中で、身体と意志が沈黙のままに語り続ける姿を、観者はある種の「共鳴」として受け取ります。それが「女」の静かな力です。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。