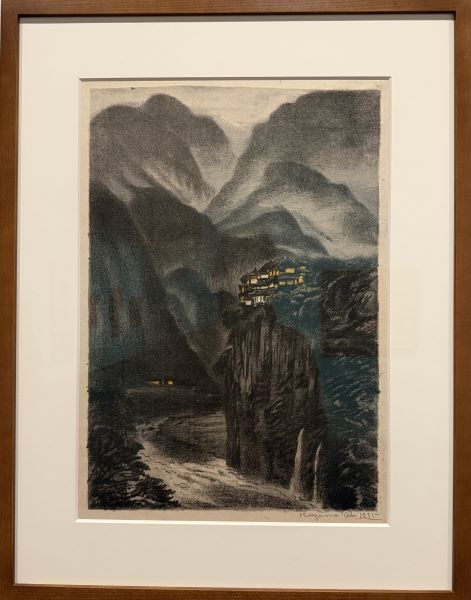

織田一磨《「日本名山画譜」より 8.黒部宇奈月温泉夜景》

夜景版画という特異な領域

1935年(昭和10)年に制作された織田一磨《「日本名山画譜」より 8.黒部宇奈月温泉夜景》は、日本近代版画史においてきわめて珍しい「夜景版画」の優品である。山岳を主題とする「日本名山画譜」シリーズの中で、夜間の温泉街を描いた作品は異色の存在であり、自然の雄大さと人工の灯りとの交錯が新鮮な視覚的経験をもたらす。黒部川上流、富山県の宇奈月温泉は、当時すでに北陸を代表する温泉地として知られ、峡谷の深奥に開けた街並みが観光地としての魅力を放っていた。本作はその風景を、夜の静けさと光の温もりの中に閉じ込め、リトグラフならではの階調と質感で描き出している。

宇奈月温泉の時代背景

宇奈月温泉は大正末期から昭和初期にかけて急速に整備され、1930年代には北陸線の延伸や観光インフラの充実とともに全国的な知名度を獲得していた。温泉街には宿泊施設や共同浴場が立ち並び、黒部峡谷鉄道の開業によって、峡谷探勝と温泉入浴を組み合わせた観光が流行した。織田がこの地を訪れた昭和10年は、日本の観光文化が近代化と商業化を急速に進めていた時期であり、夜景の描写は「電灯による夜の魅力」が地方都市や観光地でも広まりつつあったことを象徴する。

夜景表現の美学

夜景の描写は、光と闇の対比を核に据える。織田はリトグラフの特性を活かし、漆黒の闇を深く沈ませ、その中に温泉街の灯りを点描的に浮かび上がらせている。窓明かり、街灯、川面に映る光の反射が、小さな輝点として画面に散りばめられ、鑑賞者の視線を引き寄せる。これらの光は、ただ明暗の対比を生むだけでなく、温泉街の活気や人々の生活のぬくもりを暗示する役割を担う。光源の周囲に生じる微妙なグラデーションは、空気の湿度や温泉特有の湯けむりをも感じさせ、視覚と感覚が交錯する。

構図と視線の流れ

画面は、手前の暗い斜面や樹影を経て、中景の温泉街、そして遠景の山並みへと奥行きを持って展開する。手前の闇は画面の下部をしっかりと支え、中景の灯りを一層際立たせる効果を生んでいる。川は画面を縦方向に貫くように流れ、視線を奥へ導きながら、光の反射によって夜景全体をつなぐ要素となる。遠景の山は闇の中に沈み込み、輪郭だけがわずかに浮かび上がる。その姿は、夜の静寂とともに、山岳地帯特有の包み込むようなスケール感をもたらす。

リトグラフ技法の活用

本作で注目すべきは、リトグラフの階調表現の妙である。漆黒から淡灰までの広いグラデーションが、夜景の深みと光の柔らかさを同時に描き出す。石版の表面に描かれる線や面は、クレヨンやインクの使い分けによって質感を変え、街灯の光は柔らかいぼかしで包み、岩や樹木は硬質なタッチで表す。この硬軟の対比は、自然と人工、静寂と生活感といった主題的な二項対立を象徴的に体現している。また、光の輪郭や反射の表現には、織田特有の精密な観察眼が働き、夜景という難しい題材を平面上に説得力を持って定着させている。

色彩感覚と無彩色の豊かさ

本作は無彩色による表現ながら、光の色温度や周囲の空気感を感じさせる力を持つ。街灯や窓の光は暖色を想起させ、川面の反射や山の稜線は冷たい月光を思わせる。これは、光の強弱やぼかしの程度、周囲の闇の濃度によって色彩的イメージを観る者の脳内に喚起させる織田の技法の賜物である。色を直接描かずとも色彩を「感じさせる」版画表現は、日本の近代版画が到達した一つの洗練された領域である。

観光地の「夜」の意味

夜景の描写は、単なる視覚的魅力を超え、観光地の新たな魅力の発見と結びついている。昭和初期、鉄道網の発達により、都市住民が週末や短期旅行で温泉地を訪れることが容易になった。その中で「夜景を楽しむ」という都市的感覚が地方に持ち込まれた。宇奈月温泉の夜景は、昼間の峡谷美とは異なる魅力を提供し、近代的観光の一形態として定着していった。織田はその変化を鋭く察知し、夜景を主題に据えることで、自然と近代生活の交錯を一枚の版画に刻印した。

静寂と賑わいの同居

作品から伝わるのは、静寂と賑わいが同時に存在するという感覚である。遠くから眺める温泉街は、灯りの点在によって人々の活動を想像させるが、距離があるためにその喧騒は届かず、むしろ深い静けさが支配する。この「静かな賑わい」の感覚は、山岳観光地に特有の時間感覚であり、織田はそれを夜景の構図と光の操作によって巧みに表現した。

美術史的意義

日本の近代版画史において、夜景をテーマとした作品はそれほど多くない。特に地方の温泉街の夜景は稀少であり、都市の夜景(東京・大阪など)とは異なる文脈を持つ。本作は、山岳風景のシリーズの中に都市的感覚を導入した点で、シリーズ構成上も重要な位置を占める。また、夜景という光学的に難易度の高いモチーフをリトグラフで的確に処理した技術的価値も高い。

近代日本人の自然観と生活観

織田の夜景描写には、近代日本人の自然観と生活観が交錯する。山という厳しい自然の中に、人間が築いた灯りと温泉の温もりが存在する。この構図は、自然を克服するのではなく、共存し、その一部として生活を営む姿を象徴する。昭和初期の人々にとって、温泉地の夜景は「非日常」の象徴であり、同時に都市文明と自然の折衷点でもあった。

光の点描が刻む記憶

《「日本名山画譜」より 8.黒部宇奈月温泉夜景》は、夜景という題材を通じて、昭和初期の観光地の姿と、その背景にある社会的変化を鮮やかに映し出す。漆黒の闇と点在する灯りの対比は、視覚的にも象徴的にも豊かな意味を持ち、鑑賞者に「夜の旅情」と「人と自然の共生」の物語を想起させる。織田一磨の緻密な観察眼と卓越した版画技術が結びついた本作は、日本近代美術の中で夜景表現がどのように可能であったかを示す稀有な例であり、今なお鮮烈な印象を与え続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。