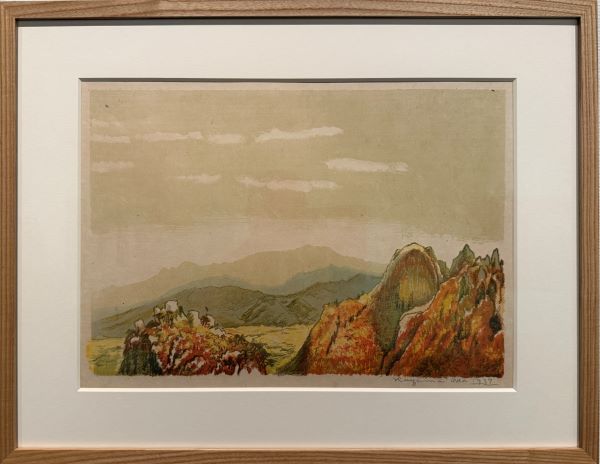

織田一磨の作品《「日本名山画譜」より 13.妙義山》

近代山岳表現の一断面

1937(昭和12)年に制作された織田一磨《「日本名山画譜」より 13.妙義山》は、日本の近代版画史における山岳表現の成熟期を示す重要な一作である。妙義山は群馬県西部に位置し、奇岩の連なりと急峻な稜線で知られる名山であり、その異形の山容は古くから宗教的象徴や旅情詩の題材となってきた。織田はこの山を、彼がライフワークとして手掛けた「日本名山画譜」シリーズの中で描き、版画としての特質と山岳風景の精神性を同時に追求した。本作は、昭和初期の風景表現において、西洋的写実と日本的造形感覚の融合がどのように結実したかを示す貴重な事例である。

妙義山の形象──異形と荘厳

妙義山の最大の特徴は、その岩肌と稜線の特異さにある。溶岩や堆積岩が長年の風化によって削られ、鋭く突き出た岩峰や垂直の絶壁が連なる光景は、日本の山岳には稀な造形的迫力を持つ。織田はこの特徴を写実的に忠実再現するのではなく、版画ならではの簡略化と強調を用いて、妙義山の異形性と荘厳さを際立たせる。垂直にそそり立つ奇岩は太い輪郭線で切り取り、周囲の樹林や山肌は階調を抑えた面で構成され、造形的コントラストが明快に浮かび上がる。この「岩の輪郭」の強調は、単なる風景の記録を超え、妙義山という存在の象徴的本質を抽出する手法となっている。

構図と視線誘導

画面構成は、観る者の視線を自然に岩峰群の核心部へ導くよう計算されている。手前には斜面や樹影が置かれ、中景から急峻な岩壁が立ち上がり、最奥に主峰の輪郭がそびえる。垂直方向への伸びやかな構図は、妙義山の標高以上の高さを錯覚させ、精神的な高みを象徴するようにも機能する。また、左右の稜線は微妙に傾斜を持たせ、画面の緊張感と動勢を生む。版面全体が上下方向の力学に支配されながらも、細部には樹木や雲の水平的要素が挿入され、視覚的安定性が保たれている。

技法──リトグラフの柔軟性

織田はリトグラフの特性を熟知し、その線質と階調の可能性を最大限に活用している。リトグラフは、木版画のような彫りによる制約がなく、描画の自由度が高い。そのため、妙義山の岩肌のざらつきや微妙な影の入り方、空気感を滑らかなグラデーションで表現できる。織田は、奇岩の鋭さを黒の濃度と硬質な線で表しつつ、背景や中景の樹林には柔らかな階調を用いて、奥行きと空気感を演出している。この硬軟の使い分けにより、鑑賞者は岩の重量感と周囲の静謐な空気を同時に感じ取ることができる。

色彩と無彩色の効果

本作はモノクロームを基調としつつ、トーンの豊かさで色彩的感覚を呼び起こす。濃淡の差は岩肌の質感や距離感を巧みに表し、無彩色の世界に光と影の劇的な交錯を生む。妙義山を描くにあたり、織田は強い色彩よりも形態と陰影の構成力を重視し、それによって岩峰群の抽象的な美を引き出している。この選択は、版画というメディアの長所を生かしつつ、妙義山の「色を超えた存在感」を訴えるものである。

時代背景と美術的潮流

1937年は日中戦争が勃発し、日本社会が軍事化へと傾く中であったが、文化芸術の領域では依然として近代化の潮流が続いていた。西洋の美術技法や視覚概念は広く普及しており、それを日本的な自然観と融合させる試みが盛んに行われていた。「日本名山画譜」は、その一つの象徴であり、織田は西洋的な遠近法や陰影法を取り込みながら、日本の山岳美を表現する独自の図像体系を築いた。妙義山という題材は、その特異な形態から、近代美術の「異国的景観」への関心にも通じ、西洋的造形感覚を刺激する一方、日本的な霊性をも強く喚起した。

妙義山の文化的象徴性

妙義山は古くから修験道や山岳信仰の対象とされ、その険しい山容は神域の象徴とされた。奇岩や断崖は俗世と聖域を隔てる門のように見なされ、登拝は肉体的・精神的な修行と結びついた。織田はこうした文化的背景を直接描写するわけではないが、岩峰群の威容を前景化することで、山が持つ宗教的・象徴的な意味を暗示する。版画としての明快な造形は、その象徴性をより強く視覚化している。

都市と地方をつなぐメディア性

「日本名山画譜」シリーズは、都市部の鑑賞者に地方の名山を紹介し、山岳風景の美意識を全国的に共有させる役割を担った。油彩画や水彩画と違い、リトグラフは複製が可能であり、美術館や画廊だけでなく一般家庭にも届く可能性を持つ。本作もまた、群馬の山岳風景を東京や他地域の人々に届け、風景イメージの全国的なネットワーク形成に寄与した。こうした芸術の「公共性」は、昭和初期の美術活動における重要な課題でもあった。

視覚的リズムと時間感覚

岩峰の鋭さと樹林の柔らかさ、垂直線と水平線の交差は、画面に視覚的リズムを生み出している。鑑賞者の視線は岩の稜線をたどりながら上下に動き、そこに時間的な感覚—たとえば午前の澄んだ光や夕暮れの影の伸び—を感じ取ることができる。版画という静止したイメージの中に時間の流れを宿らせるのは、織田の構成力と観察眼の賜物である。

美術史的評価と意義

織田一磨の山岳表現は、近代日本美術の中で「写生と象徴」の両立を試みた一つの到達点といえる。妙義山を描いた本作は、単なる地誌的記録ではなく、山の形態美と精神性を凝縮した造形表現として評価できる。西洋的技法を日本の自然観に適用し、版画という再現性の高いメディアを通して広く社会に流通させた点で、美術史的にも高い意義を持つ。

《「日本名山画譜」より 13.妙義山》は、版画芸術の可能性を最大限に引き出しつつ、日本の山岳風景の象徴性を鮮やかに提示する作品である。異形の山容を鋭くとらえた輪郭、陰影と階調の巧みな操作、文化的背景を反映した構図—これらが一体となり、妙義山という存在を単なる風景以上のものへと高めている。鑑賞者は、そこに近代日本人が抱いた自然への畏怖と愛着、そして芸術による共有の試みを読み取ることができる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。