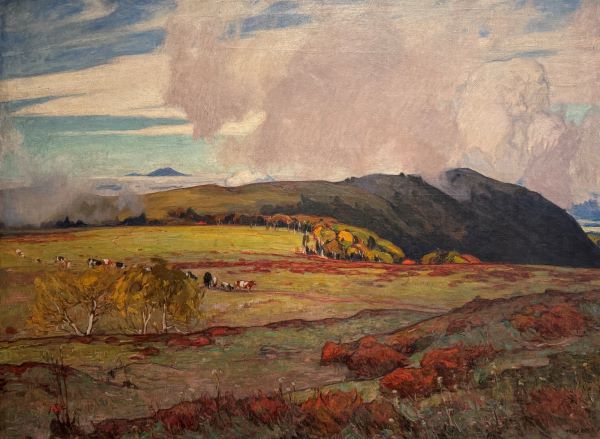

吉田博《高原の牧場》

高山美の結晶としての一景

吉田博は、日本近代洋画史において、山岳風景画の開拓者として知られる存在である。油彩・水彩・木版画と多彩な技法を駆使し、国内外の山岳、渓谷、湖水、海浜を描き尽くした彼の作品群は、単なる風景の記録を超えて、自然美の理念的把握を目指すものであった。その画業の中で《高原の牧場》(1920年、大正9年)は、一見すると牧歌的な高原の情景でありながら、吉田自身が追い求めた「高山美」の本質を凝縮した一点として位置づけられる。

「高山美」の体系と本作の位置

吉田は1931年の文章「高山美の感得」「高山の美を語る」において、山岳美をいくつかの要素に分類している。「展望美・裾野美」、「断崖・湖水」、「高原・動植物」、「山巔美」といった類型であるが、この分類は彼が実際に世界各地を歩き、登り、描き、そして体験から抽出した総合的な美意識の体系だった。そのうち「展望美」の例として挙げられたのが、美ヶ原高原から望む北アルプスの眺望である。吉田は美ヶ原を「初夏の候には一面に躑躅(レンゲツツジ)が咲き乱れ、牧馬の群がその躑躅だけを避けて草を食む」と記述している。本作はおそらく、この美ヶ原の北西部、焼山付近のレンゲツツジ群生地から王ヶ鼻や蓼科山を遠望した情景を、初秋の光の中で捉えたものであろう(確証はないが、構図上の諸条件からその可能性は高い)。

構図——高原の水平線と山岳の垂直性

画面の大半を占めるのは、穏やかに波打つ高原の牧草地である。手前には緩やかな起伏とともに草の群れが風に揺れ、やや中景に牧馬が小さく点在する。これらはレンゲツツジの朱や晩夏の草の黄褐色と対比され、動と静のリズムを画面に生む。そして中景から遠景にかけて、王ヶ鼻の岩肌と、その背後に幾重にも重なる山稜、さらに遙かに蓼科山や北アルプスの峰々が連なる。高原の水平線は、遠方の山岳群の垂直性を受け止めるための安定した舞台装置として機能し、全体に広がりと奥行きをもたらしている。

この構図的処理は、単なる眺望画ではなく「高原」という場の特性——開放感と包容力——を表す。吉田は山岳の断崖や急峻な稜線も好んで描いたが、この作品では鋭さよりも緩やかな連なりに重きを置き、自然の「穏やかな力」を引き出している。

色彩——季節と大気の調和

1920年の本作は、吉田の油彩作品の中でも比較的柔らかな色調をもつ。空は薄い青灰色から白へと溶け込み、秋の澄んだ大気を感じさせる。高原の草地は黄褐色と緑の中間色が基調となり、その間にツツジの残像のような朱色が控えめに配される。この朱は主役ではなく、むしろ季節の移ろいを示す余韻のような役割を担う。遠方の山並みは青紫から灰青へと色を変え、大気遠近法が巧みに用いられている。

吉田は大気感の表現において、色の純度を微妙に調整する。単に薄めた絵具ではなく、補色を練り込み、透明感と沈みを同時に持たせる。このため遠景は霞むことなく、むしろ明確な形態を保ちながら距離感を生む。この技法は、彼が欧米留学時に学び取った近代的風景画の空気遠近法と、日本的な空間処理の融合と言える。

筆触と質感——風の見える画面

牧草地や山肌には、短く切れたストロークが多用されている。それは印象派の細分化された筆触に近いが、吉田の場合、形態の骨格を失わない程度に抑制されている。草の波立ちは画面下部から中景に向かって斜めに走り、風の方向性と広がりを示す。馬の群れはごく小さく、しかし確固としたシルエットで描かれ、動物の存在感が高原のスケール感を一層引き立てている。

空の描写は、長めの水平ストロークによる色面の重ねで、やや乾いたマチエールを感じさせる。これにより空は透明でありながらも、秋特有の冷ややかさを孕む。岩肌や山稜部はより密度の高い筆致で、地質の堅さを視覚的に伝える。

自然観——「展望美」としての高原

吉田が言う「展望美」とは、視野の広がりと、それを支える前景の存在感の両立である。彼は高山に登ること自体を喜びとしたが、登頂よりも、ある高さから見下ろす裾野や遠望の連なりに強く惹かれた。本作では高原という安定した立脚点が、遠景の山岳群をゆったりと受け止めている。この安心感のある視点は、鑑賞者に「その場に立っている」感覚を与える。

また、吉田は動植物の生態にも関心を寄せた。ツツジの群落や牧馬の行動は、単なる風景の装飾ではなく、自然環境の循環を示す要素として画面に組み込まれている。馬がツツジだけを避ける描写は、画家の観察の鋭さと、自然への深い理解を物語る。

1920年代の文化的背景

1920年は、大正デモクラシーの文化的成熟期にあたり、自然への関心も高まっていた。山岳会の活動や登山趣味が広まり、雑誌・新聞には山岳紀行や風景写真が頻繁に掲載された。吉田の山岳画は、こうした時代の気分と響き合い、鑑賞者に「未知の日本」を提示した。鉄道網の発達により、美ヶ原や北アルプスも都市からのアクセスが容易になりつつあったが、まだ観光地化が進む前の純粋な自然景観を、吉田は記録しつつ理想化して描いた。

技法的成熟と油彩表現

吉田は水彩画家として出発し、その後油彩を本格化させたが、彼の油彩には水彩的な透明感が宿っている。本作でも、下層から光が透けるような薄塗りと、要所に重ねた厚塗りが巧みに組み合わされる。遠景はグレーズによる色の重ねで深みを出し、近景は比較的マットな質感で安定感をもたらす。この透明と不透明の対比は、視覚的距離感を自然に演出する。

余韻としての初秋

本作が初秋を描いたと推測される理由は、草地の色合い、ツツジの咲き終えた痕跡、そして空気の澄み具合にある。夏の熱気が抜け、しかし冬の厳しさはまだ訪れていない。吉田はこの移ろいの季節を、色彩の控えめな変化と光の角度で表現する。画面全体に漂うのは、成熟と静謐、そしてわずかな寂寥感である。それは観光写真的な高原の美しさではなく、自然の時の流れに寄り添う者だけが感得できる美である。

吉田博の自然観の凝縮

《高原の牧場》は、吉田博の山岳画の中でも、最も穏やかで広がりのある部類に属する。それは彼の分類する「高山美」のうち、「展望美」と「高原・動植物」が融合した稀有な例であり、自然の中に暮らす生命と、地形的な壮大さを同時に描き切っている。視覚的な奥行きと色彩の調和、観察に基づく細部の描写、そして画面全体を貫く静かな精神性——これらは、吉田が生涯をかけて追求した自然表現の核心であった。

この作品を前にすると、鑑賞者は単なる山岳風景を見ているのではない。高原に吹く風の匂い、草の擦れる音、馬の静かな動き、そして遠くの山並みを包む空気の冷たさまでが、画面を通して立ち上がってくる。吉田博は、自然の一断面を描きながら、その奥に広がる永続的な美の感覚を、確かにキャンバスに封じ込めているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。