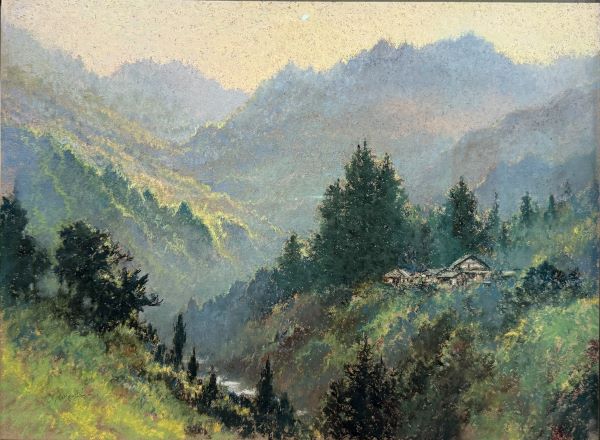

武内鶴之助の《千曲川上流の朝》は、タイトルがまず提示するように、川の上流域における朝の瞬間を捕えようとする作品である。パステルという乾いた粉末状の色材を紙に定着させる手法は、油彩や水彩とは異なる、特有の即興性と微細な色の重なりを可能にする。本作において武内は、その媒材の特質を活かしつつ、朝の光、霧、湿気、そして澄んだ空気の感触をいわば「触覚的」に再現しようとしている。

まず形式的要素に目を向けると、本作は広がりを意識した水平構成を採っているように読める。上流の「朝」であるため、遠景の山稜や河谷の奥行きが画面の奥へと伸び、その間を千曲川の流れが蛇行しながら手前へと導いている。パステルによる筆致(正確には指や指先、綿棒、パステルスティックそのものの擦りつけ・線描)には、表面に沈むような潤いと、ところどころで立ち上がる粒子のざらつきが同居している。これが作中の大気感を生む鍵だ。特に朝の薄い霧や水蒸気は、パステル特有の拭い取られた色の差で表現され、輪郭は柔らかく、明暗の境界は滲んでいる。こうした「滲み」と「切れ」——穏やかなぼかしと意図的な線の残存——の対比が、画面にリズムを与え、単なる静景ではなく時間の経過を感じさせる。

色彩設計は朝の時間帯に相応しい抑制されたパレットだ。冷えた空気を連想させる青灰色や灰紫、川面に反射する薄い銀色、そこへ差し込む朝光を示す淡い黄色や暖色の補助的なタッチが挿入される。武内は全体を低彩度で整えながらも、要所に微かな温度差を入れているため、画面は静謐でありながら単調にはならない。パステルの層を重ねることで、表面は濃淡のヴェールに覆われ、光は内側から立ち上がるように見える。朝霧のなかで光が「溶けていく」様を、色面の微細なグラデーションが示しているのだ。

描写のモードについても注目したい。武内は風景を単なる再現として扱わず、選択と簡略化を通じて風景の本質的な構造を浮かび上がらせている。例えば樹木や岩の詳細は省略され、形態は記号化されるが、その省略自体が逆に場所のリアリティを強調する。個々の植物の葉や川面の一つ一つを描き込む代わりに、彼は面と線と粒子の関係で距離感や湿度、凹凸を表現している。これは、観者の記憶や予感を喚起し、見る者自身が風景の細部を補完していく余地を残す。つまり作品は、描かれたものと観者の想像力との共同制作として成立しているとも言える。

時間的・歴史的文脈を踏まえると、1932年という年は日本の近代化が深化する時期であり、都市と地方、伝統と近代の緊張が文化的文脈を形成していた。画面に現れる田園や山河は、単なる自然描写を超えて、近代化の潮流の中で揺れ動く「郷愁」や「地域性」の表象となる。千曲川は長野県を流れる大河で、その上流域は山深く、地域的なアイデンティティと自然の力強さを象徴する場所である。武内がこの場所を朝の時間帯に選んだことは、〈新しい時代〉の到来を告げる曙光を捉える試みであり、同時に古より続く土地の静けさと歴史を慮る姿勢でもあるだろう。

技法面では、パステル特有のテクスチャーを駆使している点が際立つ。紙地の選択、下地の扱い、定着の度合いといった要素は、パステル作品の保存性や発色に影響するが、武内は画面の物理的な質感も表現意図に含めている。例えば紙目を生かした擦り込みや、部分的に削り取ることで明度を引き出す技法は、朝のきらめきや川面の微かな反射を再現するのに効果的だ。また、線描的な要素(河岸の草や枝の輪郭、小石の存在感など)は、パステルの線でリズムを刻むことで、画面に微細な動きを付与する。全体的に筆致は抑制され、しかし観察は鋭い。これは武内が自然観察の鋭敏さと、媒材への思索的な態度とを両立させていることを示す。

主題の読み解きに戻ると、「朝」は時間の象徴であると同時に、生成と赦しの時間でもある。朝の光は過去の暗さを洗い流し、新たな一日を告げる。千曲川の流れは絶えず変化しながらも同一性を保つものとして、時間の連続性と変転を象徴する。武内は川の流れを描く際、単なる地理的描写に止まらず、時間の深さを画面に埋め込んでいる。川面に反射する光の微細な揺らぎは、瞬間の時間の断片であると同時に、過去と未来をつなぐ媒介でもある。

視覚的焦点と空間の扱いに関しては、画面中央部にある光の帯や河道が、視線を奥へと誘導する役割を果たす。これにより観者は自然と画面内を歩くような体験をする。視線の流れは川に沿って移動し、やがて遠景の山裾へと収束するが、その途中で出現する細かな色の断片や質感が、鑑賞の快楽を続けさせる。武内は視線の動線を計算しつつも、随所に偶発性を残すことで、画面に「出会い」の瞬間を生み出している。

本作の感情的効果についても言及しておきたい。抑制された色彩と柔らかな光は、鑑賞者に穏やかな安寧を与える。だが同時に、その静けさの背後には、近代という時代の不安や変容への緊張が透けて見える。朝の景色の持つ二重性——新たな始まりの希望と、失われゆく過去への静かな哀惜——が、画面には複層的に滲んでいる。鑑賞者は温かさのみを受け取るわけではない。むしろ、光と影、遠さと近さ、描かれたものと省略されたものの間を行き来しながら、自らの記憶や時間感覚を問い直すことを促される。

保存や展示の観点からも、パステル作品はしばしば繊細な扱いを要する。画面の粉末は摩擦や光によって容易に変化するため、展示照明や環境制御が重要だ。東京国立近代美術館に所蔵されているという事実は、本作が学術的・文化的価値を持ち、また保存の配慮がなされた上で公開されていることを示唆する。だが展示室においては、パステルのもつ「生々しさ」を如何に呈示するかが鑑賞体験を左右する。適切な距離感と照明の調整によって、作品は紙上の粉の粒子が作る深みと光のニュアンスを取り戻し、観者は初めて武内の詩的視線と出会うことができる。

最後に、現代の視点から本作が何を問うかを考えてみる。今日、都市化と気候変動が同時に進む世界において、地域の風景は単なる美の対象ではなく、環境と人間の関係性を映す鏡である。《千曲川上流の朝》は、ひとつの美的経験を超えて、私たちが自然とどう向き合うか、時間と記憶をどう抱きしめるかを問いかける。武内の静かな朝は、かつてそこにあった営為と、これからの営為とをつなぐ接点であり、鑑賞者に対して歴史の重みと個人的な回想を同時に差し出す。

結びとして、本作は技法と主題、形式と詩性が巧みに統合された例である。パステルという媒材の制約を逆手に取り、その微細な表現力で朝という短い時間の多層性を描き出す。描かれた千曲川は、流れそのものが時間であり記憶であることを思い起こさせる。鑑賞後も残るのは、ただ一枚の風景画としての印象だけではない。静かな朝の残響が、観者の心の内部でゆっくりと広がり、やがて日常の風景を見る目を少しだけ変えてしまう——そのような力が、この小さな紙片のうちに宿っているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。