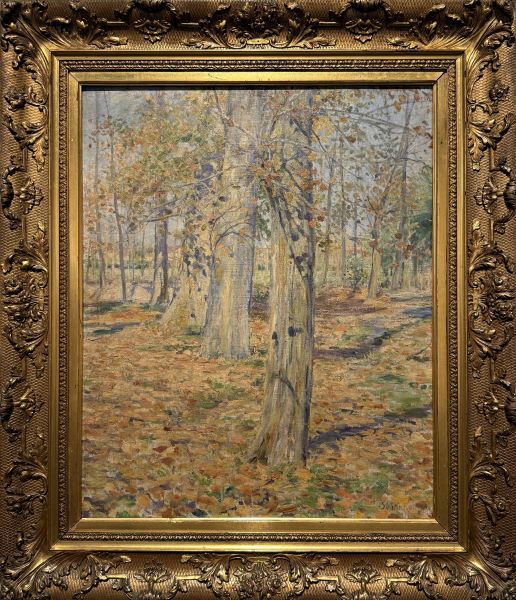

黒田清輝の作品《落葉》

外光派から印象派への過渡を告げる秋景

1891(明治24)年、黒田清輝はパリ近郊の村、グレー=シュル=ロワンに滞在していた。ここは19世紀後半、北欧や英国、さらにはアジアからの画家を惹きつける国際的な画家村として知られていた。ロワン川の穏やかな流れを望む石橋、周囲を彩る牧草地やポプラ並木、そして季節ごとに変化する光――こうした環境は、外光を重視する画家にとって格好の制作舞台であった。パリから鉄道で数時間という利便性を備えつつ、都市の喧騒から離れ、自然の微細な変化を観察できるこの地で、黒田は晩秋の空気に包まれながら《落葉》を描いた。季節は黄褐色の葉が地表を覆い始める頃。透明感を帯びた冷たい空気と、低く傾いた陽光のあいだに漂う微妙な色調の変化を、彼は逃さず筆に写し取ろうとした。

師ラファエル・コランと外光派的基盤

黒田がフランスで学んだ師ラファエル・コランは、温和でアカデミックな要素を残しつつ、外光派的な表現を柔軟に取り入れる画家であった。その教育は、明確な形態構築と繊細な光の捉え方の両立を重んじるものであり、黒田の基礎を形成した。《落葉》にもその痕跡ははっきりと見える。画面構成は安定しており、主題となる樹木や地面の配置は古典的均衡を保ちながらも、光の表現においては従来よりも積極的な試みが見られる。つまり、アカデミズムに根ざした構造感覚を土台としつつ、外光派的な自然観察の新しさを加味しているのである。

印象派的アプローチの萌芽

《落葉》では、従来の滑らかな筆運びに加えて、短いタッチによる表面の活性化が試みられている。とりわけ落葉の積もる地面や枝葉の描写において、色彩の断片が視覚的に交響し、遠目には統一感を保ちながら近くで見ると色彩の粒立ちが際立つ。この手法はスーラら新印象派の理知的分割とは異なり、むしろモネやルノワールに通じる感覚的アプローチに近い。黒田は、灰色を繋ぎ色として用い、色と色の間を柔らかく結びながら陰影を構築している。これにより、画面は秋特有の光の拡散と空気感を保ちながら、対象の質感を失わない。

光と色彩の構築

画面全体を支配するのは、黄褐色から赤褐色に至る暖色系のグラデーションである。それらは晩秋の陽光を浴び、まるで発光するかのように輝く。黒田はこの輝きを、単なる色の塗り重ねではなく、光そのものの物質感として捉えようとした。背景の遠景では筆致を柔らかくぼかし、空気遠近法を巧みに活用している。これにより、近景の落葉や樹幹の硬質な描写との間に距離感が生まれ、観者は画面の中を自然に奥へと誘われる。光は単なる照明ではなく、色彩と形態の統合を担う構造的要素となっている。

構図と視線誘導

構図は安定しており、画面の対角線上に樹木や地面の変化が配置されることで視線が流れるように誘導される。手前の落葉は比較的明確に描かれ、その質感や厚みが触覚的に感じられる一方、背景に向かうにつれて色彩は淡く、形態も輪郭を失っていく。この「ピントの移動」は写真技術の影響を思わせ、近代的な視覚感覚の導入ともいえる。黒田は風景を単なる客観的再現としてではなく、視覚体験の時間的流れとして組み立てているのである。

季節感と感情表現

晩秋の風景は、多くの場合、静謐と感傷を伴う。《落葉》においても、その情感は画面全体に穏やかに満ちている。だが黒田の感傷は決して湿度の高いものではない。むしろ、過ぎゆく季節を淡々と受け止める静かな覚悟が漂う。葉を落とした樹木は、生命活動の一時的な休止を示すと同時に、来るべき再生の予兆をも秘めている。この二重性を光と色彩のハーモニーで表現した点に、黒田の詩的感性が感じられる。

同時代美術との比較

1890年代、日本国内では油彩画はまだ一部の知識人や美術愛好家にしか浸透していなかった。西洋絵画の光と空気を重視する描法は、多くの観客にとって未知の体験であり、秋景を「色彩の交響」として見る視点は容易には共有されなかったと考えられる。しかし、黒田は帰国後、このような外光表現を教育現場や展覧会で示し、日本洋画界の感覚的基盤を整えていく。《落葉》は、まさにその準備段階を海外で築いた証であり、日本の美術史のなかで静かに重要な位置を占めている。

位置づけと影響

《落葉》は、黒田がアカデミズムと印象派的自由の両立を模索する過程で生まれた実験作である。構造感覚は失わず、色彩と筆触の即興性を高める――その折衷は、のちに日本の洋画教育においても指針となった。また、この作品には画家個人の内面も透けて見える。晩秋の光景は、彼にとって「過ぎゆく時間への静かな受容」と「生命の循環への敬意」を映し出す鏡であった。技法的革新の背後には、人間存在への深い洞察が潜んでいる。

《落葉》の前に立つと、まず色と光の心地よい振動に包まれるが、やがてその背後に広がる歴史的・文化的背景、そして画家の精神的成熟に気づかされる。グレー=シュル=ロワンの澄んだ空気、19世紀末パリの美術界の動向、そして日本近代洋画の胎動――それらが一枚のキャンバスの上で交錯しているのだ。黒田はこの作品で、自らの技術的限界を押し広げると同時に、西洋と東洋、美術教育と個人表現の橋渡し役としての使命を自覚していたに違いない。《落葉》は、その静謐な佇まいの中に、明治期日本洋画の未来を予感させる確かな輝きを秘めている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。