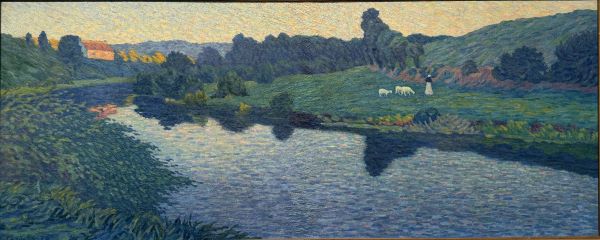

斎藤豊作の作品《夕映の流》

黄昏の川辺に立つまなざし

《夕映の流》は、斎藤豊作が渡欧後に帰国し、油彩画家として新たな境地を模索していた時期の代表作である。1913年(大正2年)、東京美術学校で黒田清輝に学び、さらに渡仏してラファエル・コランの指導を受けた彼は、単なる外光派的写生から距離を置き、色彩と筆触の新たな可能性を探っていた。そこで出会ったのが、フランスの画家アンリ・マルタンの点描表現である。

新印象派という言葉で括られることが多いが、斎藤の点描はスーラやシニャックのような科学的色彩分割とは根本的に異なる。光学理論に忠実な均質の点ではなく、感情と詩情に寄り添う短い筆触を装飾的に並置し、画面全体に呼吸するようなリズムを与える。そうした技法が、夕暮れの川面を包み込む柔らかな光と、水の流れの緩やかな揺らぎを豊かに描き出す。

制作背景――パリから持ち帰った光と感情

斎藤がパリで出会ったアンリ・マルタンは、点描法を用いながらも、自然の情感や詩的空気を表現することに重きを置いた画家であった。彼の作品は、色彩が単に分割されるのではなく、ひとつの音楽的な和声のように画面を満たす。その影響は《夕映の流》において決定的であり、斎藤の点描はマルタン流の「情感を孕んだ筆触」として日本に根付いた。

当時の日本洋画壇では、黒田清輝に代表される外光派が主流で、明るい色調と写実的描写が重んじられていた。斎藤はその枠組みを超え、色彩の調和を通じて自然の内面性を表すことを志した。1910年代の日本で、こうした感情表現型の点描画はまだ珍しく、彼の試みは一種の前衛的実践であったといえる。

構図――静かな流れと時間の凝縮

《夕映の流》は、横長の画面に川の流れがゆるやかに横切る構図をとっている。遠景から中景にかけては川面が広がり、近景には水面に反射する光のきらめきが繊細に描き込まれる。視線は自然と画面中央から右奥へと誘われ、そこに沈む夕陽の存在を暗示する光の帯が走る。

特筆すべきは、この画面が「動き」と「静けさ」を同時に内包している点だ。水は確かに流れているが、その流れは穏やかで、むしろ時間がゆっくりと凝縮されているように感じられる。この効果は、筆触の方向とリズムによって巧みに制御されており、水平に置かれた短いタッチが川面の安定感を生み、わずかに湾曲するストロークが水のうねりを暗示している。

色彩――夕映えのパレット

この作品の核心は色彩の構成にある。画面全体は、夕陽を浴びた温かい橙色、黄土色、赤褐色を基調とし、それが水の青や緑と絡み合って微妙な反射を生む。斎藤は単一の色を平板に置くことはせず、筆先に複数の色を含ませ、置かれた瞬間に微細な色の分離と混合を生じさせる。これにより、水面は単なる色面ではなく、光の粒子を内包した有機的な存在として立ち現れる。

夕暮れの色は時間とともに変化し続けるため、画家はある瞬間を切り取るというよりも、変化の連続をひとつの画面に凝縮する必要がある。斎藤は筆触の密度や色彩の強弱を調整することで、この「移ろい」を視覚的に定着させた。特に画面中央付近の反射光は、色彩の振幅が大きく、夕映えの最も強い瞬間を示している。

筆触の構造――点描と装飾性

斎藤の点描は、スーラのように均質で機械的ではない。短い筆触は一定の方向性を持ち、互いに重なり合いながらリズムを形成する。このリズムは、画面を一枚の装飾的な織物のように感じさせる。アンリ・マルタンの影響が顕著なのは、この「装飾性」と「情感」の融合であり、そこには純粋な視覚実験とは異なる詩的意図が読み取れる。

また、筆触の間隔や長さは場所によって変化しており、近景では密度が高く、遠景ではやや粗く置かれている。この遠近の筆触操作によって、空気遠近法的な効果が自然に生まれ、川面の奥行きが感じられる。

自然描写を超える象徴性

《夕映の流》は、単なる風景画ではない。夕映えの川というモチーフは、古来より時間の流れや人生の無常を象徴する題材であり、ここでもその象徴性は色濃い。流れる水は不可逆的な時間を、夕陽は一日の終わりと人生の黄昏を連想させる。

しかし、この絵は悲哀よりもむしろ安らぎを湛えている。流れは穏やかで、夕陽の光は川面を優しく包む。そこには、自然と調和する時間感覚、そして終わりを迎えることの美しさを肯定するまなざしがある。斎藤の点描は、その感情の微妙なニュアンスを光の粒子として画面に封じ込めている。

Ⅶ. 同時代との比較と位置づけ

1910年代の日本洋画では、黒田清輝や岡田三郎助らの外光派、また岸田劉生のように内面的リアリズムを追求する画家が並立していた。その中で、斎藤豊作の情感的点描は独自の位置を占める。彼の画風は、印象派の受容という大きな流れの中で、新印象派の科学的側面を柔らかく変容させ、日本の自然観と融合させた例といえる。

また、《夕映の流》は、単に技法的な試みとしてではなく、画家の感性と風景が共鳴した結果として成立している点で、後年の日本近代風景画にも影響を与えた。特に、光と色彩を感情表現の道具としたアプローチは、戦前の風景画家たちにとって新しい可能性を示すものであった。

鑑賞者への作用

この絵の前に立つと、まず感じられるのは「静けさ」である。しかし、それは停滞ではなく、ゆったりと流れる時間の静けさだ。近景の細やかな光の粒は、目を凝らすとゆらゆらと動き出すようであり、遠景の淡い色調は、夕暮れの空気が肌に触れるような感覚を呼び起こす。

鑑賞者はこの画面の中で、視覚だけでなく、聴覚や触覚に似た感覚も呼び覚まされるだろう。水のせせらぎ、柔らかな風、夕暮れの匂い――それらは絵具の中に直接描かれてはいないが、筆触と色彩の連なりによって想起される。ここにこそ、斎藤の「情感的点描」の真価がある。

光と流れの詩

《夕映の流》は、斎藤豊作が西洋から持ち帰った技法と、日本の自然観とが結びついた希少な作品である。新印象派的点描は、科学的分析の道具ではなく、夕暮れの川面を讃える詩的表現へと変容している。

画面に散りばめられた光の粒は、一瞬のきらめきでありながら、同時に永遠性を感じさせる。夕陽に染まる川の流れは、日々過ぎ去る時間の象徴でありながら、その美しさゆえに鑑賞者の心を留める。この二重性こそが、本作を単なる風景画ではなく、光と流れの詩として成立させている。

1913年という時代、斎藤豊作はここで、西洋からの学びを単なる模倣に終わらせず、自らの感性を通して昇華させた。その成果は、今も東京国立近代美術館の展示室で、静かに、しかし確かに輝き続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。