異国の友を描くということ

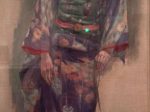

中村彝の《エロシェンコ氏の像》は、日本近代洋画史における人物肖像画の一つの到達点として位置づけられる。ここで描かれているヴァシリー・エロシェンコは、1890年、当時のロシア帝国領内に生まれたウクライナ人であり、生涯を通じて詩人、文筆家、音楽家として活動した人物である。幼少時に失明という運命を背負いながらも、多言語を操り、東洋文化への関心から日本、中国、インドなどを渡り歩いた稀有な国際人であった。彼は一時期、新宿・中村屋に身を寄せ、日本の文化人たちとの親交を深めている。中村彝もその交友の輪の中におり、エロシェンコの人物像に深い魅力を感じ、アトリエに招いて制作したのが本作である。

この肖像は、単なる人物再現を超え、二人の芸術家の精神的交感を画布上に定着させた作品である。それは、1920年代の日本洋画壇がまだ西洋美術との距離感を模索していた時期に、異国人を正面から描くことの意味と挑戦を内包していた。

制作の背景――二つの肖像

本作の制作には、もう一人の画家、鶴田吾郎が関わっている。実際には同じ日に、同じモデルを前に、鶴田と彝が並んで筆をとり、それぞれのアトリエ版《エロシェンコ氏像》を描いたのである。両者の画風は対照的であった。鶴田版は明暗のコントラストが強く、ドラマティックな印象を与える。それに対し、彝版はルノワールへの傾倒を背景に、柔らかな茶の濃淡を基調とし、色彩と光の調和を重視している。

この二重制作という状況は、画家にとって互いの力量を意識せざるを得ない緊張の場であり、同時に、モデルの本質をどう捉えるかという美学的選択を迫る契機でもあった。彝は、鶴田のような舞台照明的効果を避け、むしろ温かみをもった光を全体に行き渡らせることで、エロシェンコの人間性を穏やかに包み込む表現を選んだのである。

構図と視覚的焦点

画面構成は、胸像に近い半身像で、モデルはやや左を向きながらも視線は正面を外している。失明ゆえに焦点を結ばないその眼差しは、どこか内面世界に沈潜するようで、鑑賞者の視線を引き寄せる。この「焦点のない視線」は、画家にとって難しい課題だったはずだ。通常、肖像画は目の輝きや瞳の焦点によって人物の生命感を表すが、彝はここで、目そのものではなく顔の量感や肌の温度感によって生命を伝える道を選んだ。

手前は比較的くっきりと描き込み、背景はやわらかくぼかされている。この「ピントの操作」は、当時すでに普及していた写真技法からの着想と考えられるが、単なる模倣ではない。背景をあえて不明瞭にすることで、鑑賞者の注意をモデルの顔貌に集中させ、彫りの深い骨格や頬の陰影を際立たせている。この画面構成は、視覚的な安定感を生み、モデルの静謐な存在感を際立たせる。

色彩と質感――茶の濃淡の詩学

《エロシェンコ氏の像》の最大の特徴は、その色彩設計にある。全体は柔らかな茶系のグラデーションで統一され、肌の赤み、髪の黒褐色、衣服の濃茶が、温かくも沈着な調和を奏でている。茶色という色は、感情を過剰に高ぶらせず、むしろ落ち着きと安定をもたらすが、本作においてはその効果が的確に生かされている。

ルノワールから受け継いだのは、直接的な色彩の華やかさよりも、色と色の間に生じる空気の柔らかさであろう。筆触は決して粗くなく、絵具は幾層にも塗り重ねられ、肌の質感はしっとりとした重量感を伴っている。光は正面からではなく斜めから差し込み、顔の片側をやわらかく照らし、もう一方に穏やかな陰影を与えている。この陰影が、エロシェンコの思索的な内面を暗示する。

モデルの人物像と画家の視線

エロシェンコは、日本滞在中、多くの文学者・思想家と交流した。与謝野晶子、芥川龍之介、宮沢賢治らとも接点を持ち、視覚を欠きながらも豊かな言語感覚と思想的深みで周囲を魅了した。中村彝にとって、彼は単なるモデルではなく、自身と同じく病を抱えながらも創作に生きる同志でもあった。彝は肺結核を患い、すでに余命を意識していた時期であり、その眼差しは、エロシェンコの外貌以上に、精神の芯を見据えている。

画家の視線は決して同情的なものではない。むしろ、同じく制約を抱えつつ創作を続ける者への敬意と共感が、画面全体に潜んでいる。この肖像が持つ静かな力は、そうした人間同士の対等な関係性から生まれている。

写真的発想と近代洋画の文脈

彝が背景をぼかし、前景に焦点を合わせる手法は、19世紀末から20世紀初頭の写真表現の影響を強く感じさせる。写真は当時、単なる記録手段にとどまらず、美術家にとって構図や光の研究資料となっていた。彝は洋画修業の過程で、写真的なフレーミングを油彩に取り込む試みを行っており、本作はその一つの完成形といえる。

しかし、それは冷徹な写実主義ではなく、むしろ感覚的で柔らかな眼差しを伴う。輪郭線はところどころ空気に溶け込み、色面は互いに滲み合う。結果として、モデルは現実の空間に確かに存在しながらも、同時に精神的な空間に漂っているような印象を与える。この二重性が、作品を単なる写生から解放し、近代日本洋画の成熟を示す。

鑑賞者への問いかけ

《エロシェンコ氏の像》を前にすると、鑑賞者はまずその静けさに包まれる。華美な装飾も、劇的なポーズもない。ただ、椅子に座り、正面を外した男の像がそこにある。にもかかわらず、見る者はその沈黙の奥に広がる広大な内面世界を感じ取るだろう。視線の先にあるのは何か――それはエロシェンコ自身の心象であると同時に、彝が投影した人間存在への問いである。

この肖像は、モデルの経歴や生涯を知らなくとも成立する普遍性を持ちつつ、その知識を得ればさらに深く読み解くことができる二重の構造を備えている。つまり、描かれているのは一個の人間の「顔」だけではなく、「生き方」そのものなのである。

光と影のあいだに

中村彝の《エロシェンコ氏の像》は、1920年代という日本近代洋画史の一時期に、異国の友を描いた稀有な作品であり、同時に画家自身の人生観が刻まれた肖像画である。茶の濃淡による穏やかな統一感、背景と前景の焦点操作、そしてモデルとの精神的共鳴――これらが一体となり、見る者を長く画面の前に留めさせる。

この作品に漂う静謐は、単なる安らぎではなく、限られた時間を生きる者同士が共有する深い理解と尊重から生まれている。光と影のあいだに浮かび上がるエロシェンコの像は、百年を経た今も、異国と異文化、障害と創造のはざまに生きた一人の人間の存在証明として、私たちに語りかけ続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。