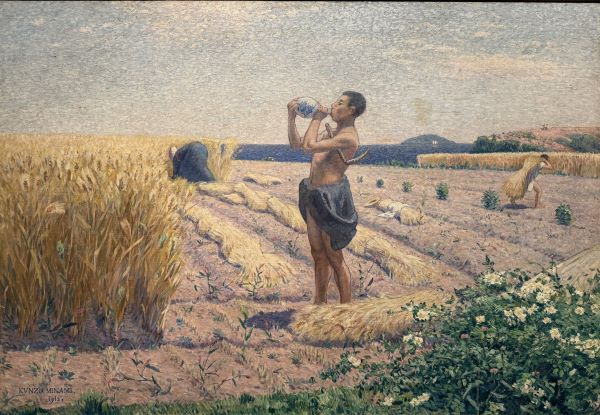

南薰造の作品《六月の日》(1912年制作)

写実と装飾のはざまで輝く、初夏の「疲労」の詩学

「六月の日」という題名がまず示すのは、季節としての「六月」が持つ明確な意味合いである。日本の多くの地域において、六月は梅雨の走り、あるいは本格的な夏の前段としての初夏であり、その蒸し暑さとともに、麦の刈入れが一斉に行われる農事的な時間でもある。南薰造がこの絵を描いた1912年は、彼がフランス留学から帰国して間もない時期であり、明治という時代の終わりと大正という新時代の端境期にあたる。

本作には、燦々と照りつける夏の陽光のもと、野良仕事に疲れ、水を含んだ徳利を手にとる農民の姿が描かれている。画家自身の言葉を借りれば、そこには「一種の疲れた味ひ」が表現されているという。この「疲れた味ひ」は、単なる身体的疲労を越えた、ある種の詩情、あるいは人生に対する感受性の発露とも受け取れるものであり、見る者の感性に静かに訴えかけてくる。

南薰造が取材地として選んだのは、彼の故郷・山口県の瀬戸内海沿岸地域である。この地域特有の穏やかな海光と、乾いた土地の大地感覚は、本作の背景にうっすらと漂う黄金色の麦畑や、明るく乾いた大気を思わせる描写に反映されている。農作業に従事する人々の身体は、自然の一部として簡潔に捉えられており、過剰な個性化や劇的な表情付けは避けられている。このような点に、南が自然主義の域を超えて、構成的・装飾的な志向を強めていた様相が見て取れる。

《六月の日》がまず視覚的に印象づけるのは、その点描派風の筆致である。細かく、均質に施されたタッチは、ジョルジュ・スーラやポール・シニャックといった新印象派の手法を思わせるものであり、南が西洋近代美術、とりわけポスト印象派の色彩理論と構成原理に強い関心を抱いていたことを裏付ける。

しかし、ここで注意したいのは、南の点描が必ずしも純粋な色彩の光学的分割を志向しているわけではないという点である。むしろ彼の筆致は、色彩の理論性よりも、絵画表面の質感を高め、画面全体を平明なリズムで構成するための手段として使われている。この意味で南の点描は、むしろ装飾性の強調、すなわち平面性の志向に近いものである。

また、構図の簡潔さも特筆に値する。画面は、中央に人物、周囲に畑と空とが広がる非常にシンプルな形式をとる。遠近法的な深い奥行きは抑制され、空間は浅く、色面が横方向に帯状に展開している。これは、ルネサンス以来の西洋絵画が重視してきた「奥行きの幻想」から離れ、日本画が本来的に有していた装飾的構成力に接近しようとする試みと見ることもできるだろう。写実と装飾の融合──この言葉こそが、本作の構造的な美術的意義を示している。

南薰造が人物や徳利の輪郭に明確な線を用いていることは、本作におけるもう一つの重要な特徴である。通常、西洋の印象派以降の作品では、輪郭線を廃して光と色の重なりによって形態を表現する方向が主流となるが、南はその潮流に逆らうかのように、線によってかたちを明確に定めている。

この「輪郭線」の存在は、むしろ日本画の系譜における形の捉え方と親和性がある。たとえば、明治から大正にかけて活躍した日本画家たち──横山大観や菱田春草の線描表現と比較してみると、南の線もまた、「かたち」を単なる視覚的再現ではなく、存在の強度として確立しようとする意志を帯びていることがわかる。

加えて、輪郭線は画面内の要素を装飾的に区分けするための構成的手段としても作用している。人物や徳利の形状をくっきりと分節することで、色彩が散漫に溶け合うのを防ぎ、画面に緊張感と集中をもたらしている。つまり、ここでは「線」によって絵画の装飾性と視認性とが同時に確保されているのである。

《六月の日》は、南薰造が自然主義的な視点から出発しながら、装飾性への接近を試みた試金石的作品である。彼が描いたのは、決してドラマティックな農民像ではなく、日常のなかにある静かな労働の一瞬であり、それゆえに観る者の心に余韻を残す。だが、その背後には、明治後期の日本における洋画と日本画の融合を模索する美術運動が密かに息づいている。

日本ではこの時期、黒田清輝を中心とする白馬会の活動を経て、次なる美術のステージが模索されていた。アカデミズム的写実からの脱却、平面装飾性の回復、西洋美術の形式との創造的折衷──こうした課題が、まさに南のような画家に託されていたのである。その意味で《六月の日》は、写実主義の到達点であると同時に、その超克への第一歩としても位置づけられるべき作品である。

特に注目すべきは、画家が「疲れ」を主題化している点である。労働の終焉ではなくその合間、汗と共に過ごす時間のなかに、画家は生の実感を見出している。そこには、近代化によって遠ざけられつつあった「人間と自然の交感」の瞬間が、確かな美的価値として捉えられている。

装飾とモダニズム──近代日本絵画史の中で

本作《六月の日》は、今日の視点から見ると、日本近代洋画における装飾主義的モダニズムの初期形態と捉えることもできる。南薰造がその後、文展・帝展といった官展で活躍しながらも、常に自己の表現のなかに「調和」と「装飾」の要素を導入し続けたことを考えると、その出発点としての本作の意義は一層重みを増す。

また、「農村」「労働」「風土」といったモティーフは、戦前から戦後にかけての日本画・洋画において、時代ごとに意味を変えながら繰り返し取り上げられるテーマとなるが、その最初期の成熟形態のひとつとして、《六月の日》は特筆すべき位置にある。写実と装飾、個と風土、感覚と構成──これらが繊細に交錯するこの作品は、単なる田園詩ではなく、日本美術が向き合った近代の諸相を集約する豊穣な記録でもある。

南薰造《六月の日》は、一見素朴な農村風景のなかに、絵画的思考の複層的な実験を秘めた作品である。そこには、労働の疲れをまとった人間と自然との調和があり、点描と構成のなかにモダニズムへの微光が潜んでいる。近代日本の洋画家が抱えた「西洋との距離感」「日本的感性の再発見」「装飾と写実の統合」という課題は、本作において静かに、しかし確実に浮かび上がっている。

そして最後に強調すべきは、画家自身が語る「一種の疲れた味ひ」という言葉の深さである。それは単なる生理的な疲労ではなく、初夏という季節の過剰な光と熱に照らされた人間存在の、本質的な「影」のようなものである。そこには、近代という時代を生きる眼差しと、それでもなお自然と共にあろうとする詩的感受性が、ひっそりと宿っている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。