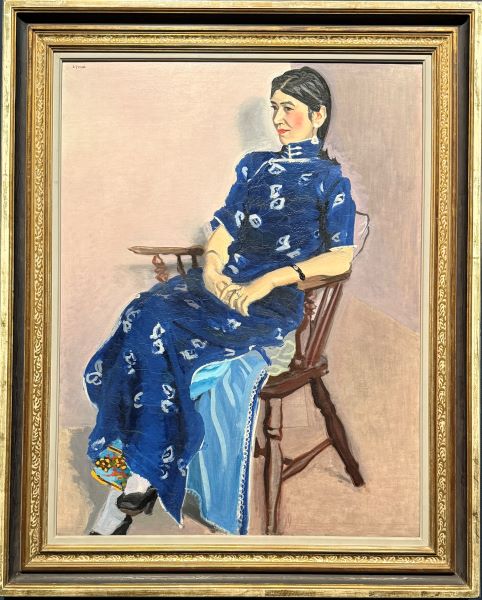

安井曾太郎《金蓉》

静止と動勢のあいだに生まれる肖像の美

安井曾太郎の代表作の一つ、《金蓉》(1934年制作、)は、昭和期の肖像画における一つの到達点とされる作品である。その穏やかな画面は、一見すれば写実的でありながら、実は緻密な構成の積み重ねによって支えられており、画家の造形思考が高次に結晶した一点である。本作は第21回二科展に出品され、《T先生の像》と並んで絶賛を博し、当時の美術批評家・児島喜久雄から「現代の写実主義のカノン」と称された。だが、この「写実」という語が、単なる忠実な再現にとどまらず、視覚と知覚の両面にまたがる安井独自の造形意識に裏打ちされていたことを、私たちは改めて見直す必要があるだろう。

佇む人物像──モデル「金蓉」の印象と呼吸

画面の中央に静かに腰かける女性。椅子の上で背筋を伸ばし、黒の衣をまとい、ゆったりと脚を組むその姿勢には、緊張感というよりも、内面の充実に裏打ちされた落ち着きがある。視線は正面を外れ、やや右方向を見つめる。観る者との視線の交錯を避けることで、モデルはむしろ画面の内側へと沈潜し、その自己完結的な存在感を強めている。

モデルの名は小田切峯子。当時、満洲(現在の中国東北部)のホテルで多言語を駆使しながら働いていた女性であり、その知的で国際的な背景は「金蓉(きんよう)」という中国風の愛称にも象徴されている。日本的でありながら異国的でもあるその名は、彼女の内面に宿る複層的なアイデンティティを暗示しており、安井がその人物に惹かれた理由の一端を感じ取ることができる。

画中の金蓉の姿は一見、古典的な肖像画の定型に則っているようでいて、実は彼女の身体の各部位が、それぞれ異なる視点から見た素描に由来しているという、構成的な工夫がなされている。これは後述するように、安井の造形意識の中核を成す技法であり、静止した姿勢の中に、微妙な動勢と視覚の多様性をもたらしている。

視点の統合──複数の素描からの合成

特筆すべきは、金蓉の左肩の処理である。他の部分に比してやや小さく、不自然に抑えられたように見えるこの肩は、実際には別角度から描かれた素描をもとに合成されたものである。つまり安井は、モデルを一つの角度から観察したまま描いたのではなく、幾つかの視点からモデルを捉えたスケッチを重ね合わせ、それらを再構成して一つの像を作り上げている。

この手法はポール・セザンヌの多視点的構成法を思わせるが、安井の場合、その目的は空間の一体的体験ではない。むしろ、平面としての絵画における均衡、構成的リズムを優先し、人体を彫塑的ではなく「線と面の連携体」として扱っているのである。頭部と胴体、脚部の向きがそれぞれ微妙にずれていることによって、画面上には、人物が今にも動き出しそうな予兆が生まれる。だがそれは、外的な運動ではなく、画面内に閉じた「構造的な運動性」と言うべきものである。

セザンヌの影響とその超克──「平面の均衡」としての写実

安井曾太郎がこの作品で示した写実性は、単なる自然の模倣ではない。むしろそれは、自然を一度解体し、再構成するという、知的で構成的な態度の表れである。彼の写実主義は、セザンヌの遺産を受け継ぎつつも、その奥行きへの志向を排し、空間の斜め構造やリズムの構築へと向かっている。

実際、《金蓉》では、頭頂からつま先へと滑らかに連なるフォルムが、S字型の運動線を描きながら画面を支配している。これは人体を構成的リズムの一要素と見なした結果であり、セザンヌが自然の再構築を通じて「絵画の必然性」を探ったのに対し、安井はむしろ、自然を斜め方向へと変形・還元し、それを平面構成の安定に奉仕させている。

その意味で安井のリアリズムは、いわば「平面のリアリズム」である。見ることの現実に忠実であるよりも、絵画としての自律性、構造的な調和を優先した結果としての「写実」であり、そこには近代絵画が直面した根源的課題──対象の再現と絵画の構成──を、日本的感性と手法によって統合しようとする意志が読み取れる。

表情と沈黙──肖像に宿る内面の時間

顔の表情には、いっさいの説明的な要素が排除されている。口元は引き締まり、目元にはわずかな影が落ちている。感情の高ぶりも、優しさや悲しみといった類型的な情緒もない。しかし、この「表情のなさ」が、逆説的にモデルの精神性を強く浮かび上がらせる。

これは安井が、肖像において演技性や物語性ではなく、人物の存在そのものを描こうとした結果である。金蓉の姿勢の安定、手の置き方の確かさ、そして足先にまで及ぶ緊張感のバランスは、彼女の生き方や人となりを観者に想像させる。「写る」ことではなく、「立つ」こと──そこに安井の肖像画の核心がある。

マティエールと色彩──形を裏打ちする技術の詩学

色彩もまた、この作品の重要な要素である。全体は落ち着いたトーンで統一されているが、肌の微妙な赤み、衣服の深い黒、背景の緑がわずかに変化しながら人物像を浮かび上がらせる。安井の筆致は決して奔放ではないが、絵肌には絵具の層が重ねられ、表面には沈着と緊張が共存している。

特に注目すべきは、黒衣の扱いである。単なる暗色としてではなく、微妙な光と陰を取り込みながら、人物のボリュームを造形する役割を担っている。黒のなかに潜む赤みや青みが、素材としての絵具を超えて、人物の存在を支える光学的効果へと変換されているのである。

静かな現代像としての《金蓉》

《金蓉》は、一人の女性を描いた肖像でありながら、そこには現代日本における近代的個人像の萌芽がある。国際的素養を備え、自立した知的女性というモデルの存在と、それを形式と構造のうちに定着させようとした画家の意志とが、画面の中で精妙に呼応している。

それは写実でありながらも、単なる具象ではなく、むしろ構成と理念を担った平面上の運動体として、20世紀日本洋画のひとつの頂点を成している。沈黙のなかに宿る強度──それが《金蓉》の美であり、安井曾太郎が肖像というジャンルを通して掘り当てた、静かなる革新の証なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。