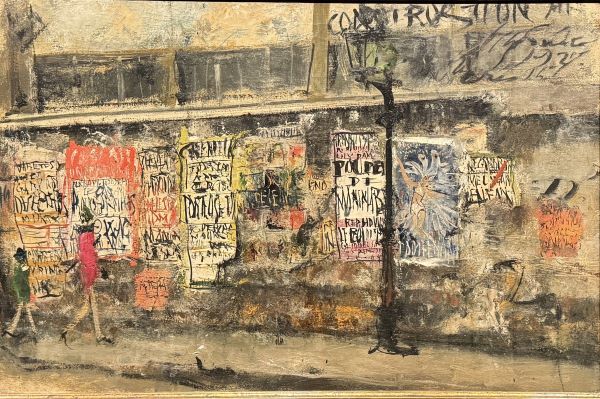

【ガス灯と広告】佐伯祐三ー東京国立近代美術館所蔵

「都市の皮膚を描く」

佐伯祐三の作品《ガス灯と広告》

都市への眼差し──フランスと日本を越えて

1927年、佐伯祐三は、彼の短い生涯の中でも特に充実した創作期を迎えていた。二度目の渡仏、そして死の前年にあたるこの年に描かれた《ガス灯と広告》は、彼の画業の頂点を示すだけでなく、日本近代絵画の中でも特異な位置を占める作品である。パリの街角、風化した壁面、そこに無造作に貼り重ねられた広告──この作品は、都市の表皮を切り取り、そこに現代性、運動性、そして視覚的リズムを描き出そうとする強烈な実験であった。

本作には、建築的な構成性と、文字とイメージの関係、そして都市という空間の「皮膚」そのものを絵画として再構成しようとする意思が宿っている。本論では、まず作品の図像的・形式的分析から始め、佐伯のパリにおける制作環境や都市への視線を背景に読み解く。そして、絵画における「文字」の役割や、画面に刻まれた「CONSTRUCTION」という語に託された意味に迫りながら、佐伯祐三という画家の問題意識を浮かび上がらせたい。

《ガス灯と広告》を前にすると、まず観者を圧倒するのはその“描写”の強烈な物質感である。画面に広がる荒々しい筆致、塗り重ねられた絵具の厚み、乾いて剥がれかけたポスターの質感、それらが画布上に執拗に、そして意図的に再現されている。

本作の主題は「壁」であるが、佐伯はそれを単なる背景として描いてはいない。むしろこの壁面こそが主役であり、広告やポスター、落書き、破損の痕跡といった都市の「時間の痕跡」が堆積された表面として、執拗に捉えられている。まるで都市が長い時間をかけて蓄積した記憶を、絵画という形式に封じ込めようとしているかのようだ。

油絵具の扱いにも注目すべきだろう。佐伯は、厚塗り、削り、重ね、叩きつけるような筆致を通して、まるで壁面を“掘る”かのような描き方をしている。これによって、単なる平面の再現ではなく、触覚的なリアリズム、すなわち都市表面の“皮膚感覚”が画布上に現れている。

この作品のもう一つの特異点は、画面における「文字」の果たす役割である。佐伯はこの頃から、都市の中に存在する看板、ポスター、標識といった文字情報に強い関心を示し、それを絵画空間に積極的に取り入れていた。

《ガス灯と広告》においても、ポスターに書かれた文字列が大胆に画面を占める。これは単なる背景ではなく、絵画の構成要素として、リズム、バランス、動きといった視覚的効果に貢献している。特に注目すべきは、文字の描き方が、人間の身体──画面左下に描かれた女性と子供の足元──と同じように表現されている点だ。つまり、「文字」もまた、この絵の中では一つの“物体”として扱われており、人体、建築物、光源などと等価な存在として位置づけられている。

このような視覚上の操作は、20世紀初頭のヨーロッパ絵画、特にキュビスムやダダイズム、ロシア構成主義などの影響を連想させる。文字が単なる意味伝達の手段ではなく、視覚的な「形」として絵画空間に取り込まれていくという傾向は、ピカソやブラクに始まり、エル・リシツキーやマレーヴィチ、またポール・クレーにも通じるものである。佐伯は明確にこうしたモダンアートの文脈を意識し、文字の造形的可能性を模索していたといえる。

画面右上に見える「CONSTRUCTION」の文字は、この作品の中心的なモチーフではないが、明らかに意味的な重心を形成している。この語は、単なる看板の一部ではない。むしろ、それは佐伯自身の芸術観、さらには絵画の構造的意志を象徴するキーワードとして読み取るべきものである。

英語の「CONSTRUCTION」は「建設」「構築」「組み立て」を意味し、建築的文脈では非常に日常的な言葉である。しかし、それをあえて絵画作品の中に挿入するという行為には、明確な意図が感じられる。都市の再構築が進む1920年代後半のパリ、改修され続ける建築物、常に「構築されつつある」都市風景──佐伯はその過程を、「描く」のではなく「構築する」という態度でとらえようとしたのではないか。

ここには、絵画という表現形式においても、視覚的な「組み立て」=「構成」を意識し始めた佐伯の思想が如実にあらわれている。文字、壁面、人体、ガス灯、影──これらの断片的要素が、まるでモザイクのように、あるいは舞台装置のように、画面の中で空間を形成していく。それは、彼が単なる風景描写を越え、都市の物質性と構造性を一つの「構築物」としてとらえようとした証左である。

佐伯祐三は、二度にわたり渡仏し、特に二度目の滞在(1927–1928)では、パリの街そのものを主題とした絵画群を多数制作している。《ガス灯と広告》もその中に位置付けられるが、ここには単なる異国情緒や写実的描写を越えた、鋭い都市分析の視線がある。

佐伯は、パリという都市の「皮膚」に執着していた。彼が描くのは、歴史的建築や有名な景観ではなく、朽ちた壁、落書き、広告、舗道、そしてその隅にある日常の痕跡である。それは「都市の表層にこそ、時代と社会が刻まれている」という認識であり、まさに現代的な都市考察の先駆であったといえる。

興味深いのは、彼のこうした都市描写が、同時代の日本では未だ未成熟であった都市絵画の表現を大きく先取りしていることである。佐伯は、日本画や洋画の文脈を脱し、都市という「近代の具体的空間」に焦点を当てることで、日本絵画を新しいフェーズへと導いたのである。

評論においてしばしば言及される通り、《ガス灯と広告》における文字の描き方と、画面左下の女性や子供の靴、ガス灯の根元の描き方が一致しているという点は、単なる偶然ではない。むしろこれは、絵画を構成する要素に「統一された描き方(gesture)」を与えることで、画面全体にリズムを生み出そうとする試みである。

佐伯はここで、「何を描くか」よりも、「どう描くか」に重きを置いている。つまり、ポスターも靴も、金属も影も、すべてが“描かれる対象”として平等であり、同じリズムと運動によって捉えられている。このような「描き方の一致」は、20世紀モダンアートにおけるひとつの形式的問題──抽象と具象の融合、素材の均質化──と通底しており、佐伯が「現代の絵画とは何か」という問いに対して、非常に先鋭的な解答を試みていたことを示している。

佐伯祐三の《ガス灯と広告》は、都市という空間の断片を絵画化するだけではない。それは、文字と図像、触覚と視覚、描写と構成、現実と記号が交差する場であり、彼にとっての「絵画を再構築する実験の場」だった。

本作における「CONSTRUCTION」という語は、単なる都市の再建を示す標識ではなく、佐伯自身の芸術的態度──構成する、組み立てる、再考する、という能動的な意志の表れである。都市をただ写すのではなく、都市とともに「描かれ、構築される」絵画。その視点は、現在のアートやデザインにおいてもなお重要な視座を提供している。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

東京国立近代美術館1-コピー-2-コピー-150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。