生命の象徴としての《湯女》——土田麦僊の写実と装飾の融合

土田麦僊(1887–1936)が1918(大正7)年に描いた《湯女》は、彼の画業の中でも特筆すべき転機の作品であり、大正日本画の刷新を象徴する一枚である。本作は、同年に発足した国画創作協会の第1回展に出品され、出品作の中でもとりわけ強い注目を集めた。そこには、近代日本画が求めた「新しさ」が確かに宿っていた。それは、単なる西洋化や革新性の標榜ではなく、伝統と近代、写実と装飾、象徴と自然という対立的要素の絶妙な調和によって成り立っている。

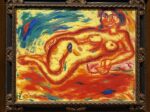

まず画面を俯瞰すると、見る者を圧倒するのは画面中央に据えられた女性像——湯女の堂々たる存在感である。豊満で肉感的な体躯、つややかな肌の質感、ふくよかに描かれた頬と腕、それらは写実的描写でありながら、明確に理知的な造形の統御のもとに置かれている。画家の筆致は、直接的なエロティシズムに流れることなく、むしろ生の輝きや母性的な包容力を感じさせる。湯女は古来、湯屋で接待などにあたった女性を指すが、麦僊はここでそれを単なる職業的な役割としてではなく、生命力の象徴として扱っている。

彼女が身を置く背景には、初夏の生命力あふれる自然が展開されている。とりわけ松の木の重厚な枝ぶりと、そこに絡む藤の花の柔らかな曲線が印象的だ。松は日本絵画の伝統的モティーフであり、長寿や不動性を象徴するものとして扱われる。一方の藤は、その華やかさや流麗なフォルムによって、女性的で官能的な自然の象徴となっている。こうした対照的な自然物が、ひとつの画面に配置されることで、構図には装飾的な美が生まれている。

注目すべきは、これらの植物の描写において、装飾性と写実性が見事に融合している点である。松の葉の細やかな筆致、幹の量感のある表現、藤の花房の軽やかさ——それぞれが、自然観察の積み重ねと意匠化の試みに裏打ちされている。麦僊は決して自然を写し取るだけでなく、絵画という平面のなかでそれらを再構成し、独自の視覚的秩序を築いている。つまり、自然そのものというより、「自然のようなもの」を創出しているのである。

そのことは、画面内に描かれた二羽の雉(きじ)にも明確に現れている。雌雄の雉が並ぶ姿は、動植物の世界における生命の循環、あるいは性的な二元性を象徴していると解釈できる。しかし、よく見ると、その大きさは湯女の身体に比して著しく小さく描かれており、実際の遠近法や写実的比率とは異なる。これは、空間を表現するための視点操作であると同時に、麦僊が画面全体の均衡を保つために意識的におこなった造形的選択であろう。

このように、本作における空間構成は極めて知的である。画面は遠近のある奥行きを示しながらも、装飾的な要素によって平面的な美しさを失わない。松の幹と藤の蔓が大きく画面を横切ることで、画面の手前に意識的な「平面の壁」を作り、奥行きとの対比を際立たせている。この空間操作は、琳派的な装飾感覚と、西洋絵画に由来する遠近法との折衷であり、まさに「東西融合」の現れである。

さらに構図全体を支配するのは、色彩の妙である。湯女の肌に施された柔らかな桃色のグラデーションは、彼女の生命感を直接的に伝える。一方で、背景の藤の紫、松の緑、雉の褐色といった色彩が、画面に調和と変化をもたらしている。これらはすべて、絹本彩色という日本画の技法において慎重に重ねられたものであり、単なる目に訴える美しさに留まらず、象徴的な意味合いも帯びている。

本作《湯女》は、麦僊が当時所属していた京都画壇の潮流——特に竹内栖鳳の写生主義や、橋本関雪らによる装飾的構成——を受けつつも、それらを超える「構築された写実」へと向かう姿勢を示している。とくに重要なのは、彼が同年に結成した国画創作協会における理念、「個性と反文展」に即した実践である。この協会は、旧来の文展(文部省美術展覧会)における形式主義や保守性に対抗し、より自由で実験的な日本画の表現を模索する場として設立された。《湯女》は、その理念の象徴的な出発点として機能したのである。

また、麦僊が本作を描いた1918年という時期は、第一次世界大戦の終結と大正デモクラシーの興隆が重なる歴史的転換期でもある。個人の自由や自我の発露が求められた時代背景のなかで、《湯女》は、単なる風俗画でも官能描写でもなく、「女性」という存在を通じて生命そのものを肯定する絵画であった。湯女は、労働や社会的役割を超えて、一人の存在者として、画面の中心に堂々と据えられている。これは、近代の日本画において非常に重要な位置づけであり、とりわけ女性像を中心に描くことの意味が、社会的・芸術的な問いを孕んでいたことを物語っている。

その意味において、《湯女》は単なる美術作品を超えて、「近代」という時代の審美的な鏡でもある。自然と人間の生命を象徴的に対置し、装飾と写実を融合させ、空間と平面を統御するその構図は、まさに土田麦僊の画家としての知性と直観の結晶である。彼の芸術は、伝統をなぞるだけではなく、それを解体し、再構築することで、新たな日本画のあり方を模索し続けた。その第一歩としての《湯女》は、今日においてもなお、我々に強烈な印象を与え続けている。

最後に、本作品の現代的意義について言及しておきたい。今日においては、ジェンダーや身体性の問題がますます可視化されている。《湯女》は、あくまで「女性像」としての理想化を伴うものであるが、同時に、それが単なる消費的なイメージでないことは、彼女の表情や佇まいから明らかである。湯女は媚びることなく、ある種の静けさと意志をもって画面に在る。そのまなざしは、見る者を射るのではなく、見つめ返すことで、主体性を静かに主張しているようにすら感じられる。そこにこそ、麦僊が描き出した「人間の生命」の尊さが凝縮されているのではないだろうか。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。