展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

柔らかな存在のひととき

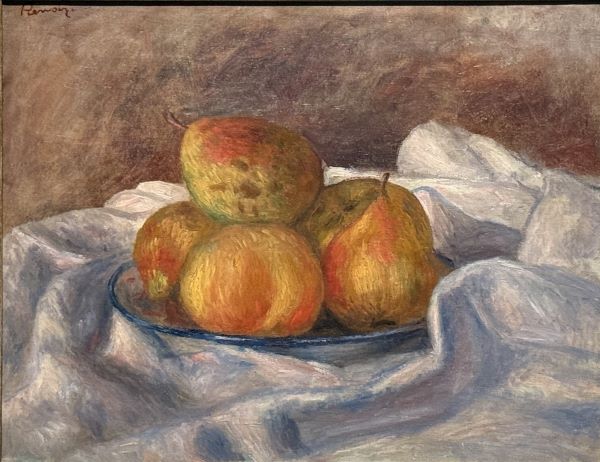

ピエール=オーギュスト・ルノワール《りんごと梨》をめぐる静物画の詩学

「絵画はまず、目を喜ばせるものでなければならない」――そう語ったピエール=オーギュスト・ルノワールは、その芸術理念の核心を、華やかな肖像画や光に満ちた風景画だけでなく、一見地味にも見える静物画においても貫いていた。

1895年頃に描かれた《りんごと梨》は、その代表的な一作である。果物という伝統的主題を扱いながら、ルノワールはこの画面において、単なる写実を超え、色彩と質感の魔術によって、豊かに生きるものたちの気配を呼び覚ましている。

本作は2025年、東京・丸の内の三菱一号館美術館で開催される展覧会「ルノワール×セザンヌ――モダンを拓いた2人の巨匠」にて紹介される。ともに19世紀末のフランス絵画に革新をもたらした2人の画家は、静物というジャンルにおいても独自の道を歩んだ。本稿では、その対照を意識しながら、《りんごと梨》の内奥に広がるルノワールならではの詩情に光を当ててみたい。

視覚の歓びを紡ぐ構図と色彩

まず本作の構図に注目してみよう。白地のクロスの上に、いくつかのリンゴと洋梨が無造作に置かれている。果実たちはやや左寄りに寄せ集められ、背景の右側には深みのある褐色の器が置かれている。明確な中心を欠いたこの配置は、日常の何気ない瞬間を切り取ったような即興性を帯びながら、画面全体に均衡とリズムをもたらしている。

果物のフォルムは柔らかく、輪郭はあえて曖昧にされ、色彩のゆらぎの中に自然に溶け込んでいる。リンゴの赤、黄、橙が、梨の淡緑や金色と溶け合い、まるで呼吸するような温度を帯びて画面上に広がっていく。果実は「物」として描かれているのではなく、光と空気の中に置かれた「存在」として捉えられているのだ。

白いクロスは冷たく無機的な背景ではない。そこにもルノワール特有の筆致――短く、柔らかく、回転するようなストローク――が息づいており、しわや起伏によって柔らかな地形が描かれている。それは布であると同時に、果物を包み込む空間の「肌」とも言えるだろう。

手ざわりの絵画、あるいは“触覚の光”

ルノワールの静物画が多くの画家たちと一線を画すのは、その圧倒的な触覚性にある。目で見るだけでなく、「触れて感じる」絵画。これは、彼が絵の中に「肌のようなもの」を求めていたからに他ならない。

この《りんごと梨》でも、果物は光を反射して輝くのではなく、あたかも光そのものが果実の中から発されているように描かれている。色彩は単なる表層ではなく、果物の内部からにじみ出ているようだ。ルノワールにとって色とは、対象の“外側”をなぞるものではなく、内側から現れる生命の表れであった。

このような描写の背景には、彼のリウマチとの闘病がある。すでに本作の頃には指に痛みを抱えており、晩年には筆を手に縛り付けて描くほどだった。彼の筆致が一層丸みを帯び、柔らかさを深めていったのは、そうした身体的制限を逆に絵画の表現へと昇華させた結果だったのだろう。

果実の丸み、布のうねり、空間の温もり。そのすべてが「触れること」への想像をかき立て、見る者の身体的な感覚を呼び覚ます。視覚と触覚が交差する場所。そこに、ルノワールの静物画が持つ本質的な魅力がある。

セザンヌとの違い:構築と感覚の分水嶺

本展覧会では、セザンヌの静物画とルノワールの静物画とが、意図的に並置される。両者は同時代を生き、交流もあったが、絵画に対する態度はまったく異なっていた。

セザンヌは静物画において、幾何学的構造と空間の厳密な把握を追求した。果物の配置、台の傾き、陰影、遠近法。彼にとって果物は「見え方の問題」を考察するための実験装置であり、現実世界の不安定さを理性的に捉え直すための対象であった。

それに対しルノワールは、果物を愛でる対象として、目と心を楽しませる存在として描いた。《りんごと梨》において、リンゴや梨は「そこにあるもの」として存在しており、構図の力学よりも、色彩と光の戯れの中に置かれている。

この違いは、芸術の本質に対する2人の異なる問いを明確に映し出している。セザンヌが「どう見えるか」を問い続けたのに対し、ルノワールは「どう感じるか」を問い続けた。両者の静物画の併置は、まさに「近代絵画の分水嶺」を体感できる貴重な機会となるだろう。

豊穣の象徴から、視覚の牧歌へ

静物画における果物の描写は、17世紀オランダ絵画以来、豊穣・享楽・儚さといった象徴的意味を担ってきた。だがルノワールは、それらの象徴性を意図的に解体し、「見えること」自体の喜びを最前景に据える。

本作の果物たちは、食欲や寓意を超えて、「美しさそのもの」として画面に存在している。彼らは喋らないが、色と形と筆触のなかで呼吸しており、見る者の感覚をやさしく満たす。これは、装飾的でありながら内面性に富む、19世紀末の絵画における「視覚の牧歌」的表現の典型である。

ルノワールの果物は、単にそこに置かれているだけで、観る者の心を鎮め、豊かにする。感情や理屈を超えて、絵画が「そこにあること」の強さを感じさせてくれる。そこに、彼の芸術の最も深い美学が宿っている。

終章:絵画は、幸福の容器である

《りんごと梨》は、絵画が「幸福の容器」たりうることを、静かに証明している。そこに描かれた果物は、人々の口に入ることはない。だが、それらは見る者に静かな慰めと安らぎを与える。ルノワールにとって、それこそが芸術の役割であった。

この作品を前にしたとき、私たちは日常の些細な瞬間に宿る「美」の存在を、改めて思い出すことになる。果物の丸み、色のにじみ、布のしわ――それらすべてが、誰もが見過ごしがちな現実のなかの詩である。

《りんごと梨》は、美術館という静かな場所で、目と心の耳を澄ませる者にだけ聞こえる、豊かな視覚の詩である。色彩は声を持たないが、そこには確かに、ルノワールの「見ることの愛」が語られているのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。