展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

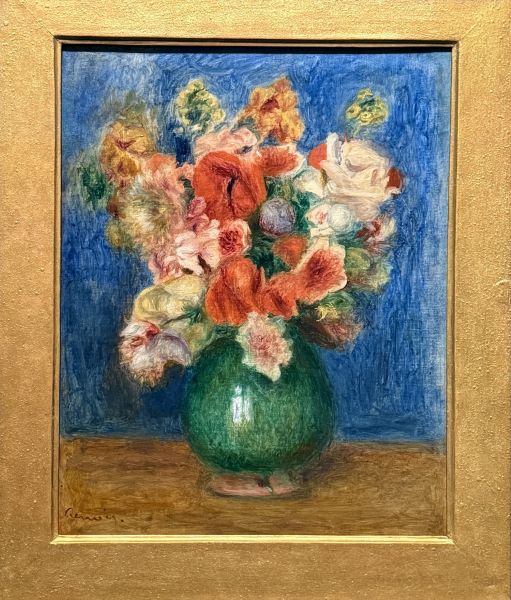

色彩の祝祭としての「花」

ピエール=オーギュスト・ルノワール晩年の静物画における詩情と形式

ピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir, 1841–1919)は、印象派の巨匠として広く知られ、19世紀後半のフランス絵画においてきわめて重要な位置を占める画家である。彼の描く世界は、光と色彩にあふれ、柔らかく官能的な筆致を通じて、観る者に視覚的快楽と温かみのある人間的情感を伝えてやまない。人物画における女性像や子供の姿、また風景画における柔らかな自然描写に定評のあるルノワールだが、その晩年には、静物画というジャンルにおいても独自の表現を確立している。

ルノワールにとって、花を描くという行為は、単なる静物の再現ではなく、色彩によって生命の根源に触れるための芸術的行為であった。花というモティーフは、彼にとって極めて自然で親密な対象であり、その美しさと繊細さを通じて、光と色の変幻、形態の儚さ、そして感覚の流動性を探ることができた。

《花》において描かれているのは、赤、ピンク、黄、紫など多彩な花々が釉薬をかけた中型の陶器の花瓶にぎっしりと活けられた構図である。そこには特定の品種名を判別する写実性は希薄であり、むしろ全体として「花」という集合的な美の現象が画面に顕現している。ルノワールは、対象の正確な描写よりも、その佇まいから立ち上がる視覚的・触覚的印象を捉えようとしているのだ。

この「花」は、視覚だけでなく、嗅覚や触覚すらも喚起するような質感と温もりをたたえている。それは、まさにルノワールが生涯をかけて追い求めた「感覚の絵画」の核心であり、観る者をその色彩のリズムと柔らかな量感のなかへと誘う。

陶器と絵具──職人の記憶と画家の手業

ルノワールが若き日に陶磁器の絵付け職人見習いとして働いていた経験は、晩年の静物画に明確に反映されている。《花》において花々を支える花瓶の描写は、単なる容器ではなく、画面の安定感と造形的な重心を担う存在として構成されている。

この花瓶には釉薬の光沢が柔らかく反映されており、その表面にうっすらと浮かぶ色の揺らぎは、絵具の混色と重なりによって丁寧に再現されている。陶器の丸みや重量感が穏やかに描かれ、それによって花々の軽やかさがいっそう際立つのである。

花瓶と花の対比、つまり「器」と「生命」の対置は、静物画の伝統的構造のひとつであるが、ルノワールはその図式を感覚的な共鳴へと昇華させている。陶器の冷たさや硬さが、花の柔らかさや温かみと響き合い、画面に視覚的なハーモニーをもたらしているのだ。

《花》の最大の魅力は、何よりもその色彩の扱いと筆致にある。ルノワールは、絵具を塗るというより「置く」「なでる」「重ねる」といった柔らかなタッチによって、対象を構築している。色彩はお互いににじみ合い、明確な輪郭線はほとんど見られない。こうした筆法は、印象派の技術の延長でありながら、晩年のルノワール独自の様式へと深化している。

とりわけ花弁の描写においては、赤からオレンジ、ピンク、白、さらには花の中心にあるわずかな青紫にいたるまで、複数の色相が巧みに絡み合い、見る者の眼に豊かな感覚的体験をもたらす。絵具の層は薄く、時に厚く盛られ、その凹凸のある表面が実際の光を受けて微細に反射することで、静止した絵画があたかも時間を孕んだ「生きた場」として機能する。

このような色彩と筆致の表現は、ルノワールにとって「光の変容」を捉える手段であると同時に、対象の内在的なリズムを呼び起こす詩的な手法でもある。《花》のなかで咲き誇る花々は、個別の存在というよりも、全体としての「色彩の旋律」を奏でるかのように画面を占めている。

ルノワールの静物画には、特定の厳密な構成というより、視覚の自然な流れに即した配置が特徴である。《花》においても、画面全体に対する明確な中心線や対称性は存在しない。しかしそこには、視線を導くための微細な工夫がいたるところに施されている。

例えば、最も鮮やかな赤い花がわずかに画面の左上に配置され、その彩度が周囲の淡いピンクや白によって引き立てられている。また、花瓶の底部には濃い影がわずかに描かれ、その影が画面下部の余白を支配することで、全体の視覚的安定を保っている。

このようにして、ルノワールは混沌とした色彩の集積を、繊細な色彩のバランスと筆触のリズムによって「見るに心地よい秩序」へと再構成しているのである。それは、感覚に根ざした構成の美学であり、幾何学的な秩序を追求したセザンヌの構築性とはまったく異なる方向性にある。

ルノワールの静物画は、しばしば人物画に比して軽んじられてきた節があるが、それはルノワールの「装飾的」な側面を過小評価した偏見に過ぎない。実際、彼の静物は、マティスをはじめとするフォーヴィスムの画家たちや、ボナールやヴュイヤールといったナビ派にも大きな影響を与えている。

彼らに共通して見られる、色彩を主体とした画面の構成、柔らかな形態の連続性、そして感覚に根ざした構図のゆらぎは、ルノワールの晩年の静物に端を発しているといえる。《花》のような作品にみられる色彩の豊穣さは、もはや写実を超え、抽象的な色彩のリズムとして、20世紀の絵画に新たな可能性を示唆していた。

ルノワールは生涯にわたって、美と感覚の喜びを信じ、追い求めた芸術家であった。《花》の描かれた1901年頃、彼はすでにリウマチ性疾患に苦しんでいたが、筆を握る手に包帯を巻き、あるいは絵筆を指にくくりつけながら制作を続けたという逸話はよく知られている。そのような困難な身体状況のなかで描かれた作品に、これほどまでに明るく、柔らかく、生命に満ちた色彩が宿っているという事実は、まさにルノワール芸術の本質を象徴している。

《花》は、彼にとっての「視覚的な慰撫」であり、「色彩による快楽の構築」であると同時に、観る者に対する静かな祝福のようでもある。花は枯れ、画家は病み、時間は過ぎ去る。しかし、画面のなかで咲き誇る色彩は、観る者の記憶に温かく刻まれ続ける。ルノワールはその筆で、儚い美を永遠のものへと昇華させたのだ。

そしてこの《花》は、2025年の展覧会において、セザンヌの理知的で緊張感のある静物画と向かい合うことで、あらためて「感覚に基づいたモダニティ」というルノワールの芸術的意義を強く印象づけるに違いない。静物画のなかで咲くこの「花」は、色彩と形態によって私たちに語りかける――生きることの喜びと、美に触れることの幸福を。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。