展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

仮面の内側にある微笑み

ルノワールの作品「ピエロ姿のクロード・ルノワール」をめぐって

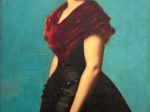

深紅と白の対比が、画面に静かなる華やぎをもたらしている。仮面劇の主人公のように、小さな少年がこちらをじっと見つめている。赤い頬、ゆるやかな巻き毛、白い襞のある襟、そして手元の少しぎこちないしぐさ――。それは仮装のための衣装を身にまとった幼き日の「彼」、クロード・ルノワールの肖像である。

本作《ピエロ姿のクロード・ルノワール》(1909年制作、)は、印象派を代表する画家ピエール=オーギュスト・ルノワールが、末息子クロードをモデルとして描いた油彩画である。現在、パリのオランジュリー美術館に所蔵されているこの作品は、2025年に三菱一号館美術館で開催された展覧会「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」にて展示され、多くの観客の心をとらえた。

この肖像は、ただの家族画にとどまらない。ピエロという仮装は、子どもに被せられた寓意であり、そしてどこかで「演じること」そのものの影を帯びている。父が描いた「息子の姿」は、単なる可愛らしさや愛情を越えて、まるで西洋絵画の伝統と自身の晩年の思索を重ね合わせたかのような重層的な深みを宿している。

父と子のあいだにある光

ピエール=オーギュスト・ルノワールにとって、「家族」は尽きることのない創作の泉であった。息子たちの笑顔や妻アリーヌの温もり、家庭内の静謐な光景は、彼の筆のリズムと色彩の躍動に、いつも柔らかな形を与えてくれた。しかし、それは単なる幸福の再現ではなかった。ときに、モデルを務める子どもとのあいだに生まれる緊張や忍耐、互いの違いが浮き彫りになったこともあった。

この作品もまた、そうした絵画制作の「摩擦」のひとつの結晶である。ピエロ姿に身を包んだ少年、クロード・ルノワールは当時わずか8歳。のちに彼は「父の制作は、私にとって決して楽しい思い出ばかりではなかった」と回想している。数時間にわたるポーズ、退屈、かすかな羞恥。子どもにとっての「肖像画制作」は、遊びの時間から引き剥がされる行為でもあった。

だが、その忍耐をもって生まれた絵画は、今日の私たちに、まばゆいばかりの「親密さ」を伝えている。絵筆のなかでしか結び直せない関係。言葉よりも先に届く感情。それは、父と子が同じ空間で過ごした静かな時間の名残であり、芸術の名においてしか触れられない「共通の温度」なのかもしれない。

ヴェラスケスとゴヤの影――「肖像画」の系譜

本作において、鑑賞者の目を引くのは、背景に配された大理石の柱の存在である。この構成要素は、ルノワールが1892年にスペインを訪れた際に見た、ヴェラスケスやゴヤによる王族の子どもたちの肖像画からの影響を色濃く映している。

ヴェラスケスが描いたフェリペ王家の王子や王女たち――とりわけ有名な《ラス・メニーナス》におけるインファンタ(王女)像――は、格式ある室内、彫刻的な構図、重厚な柱やカーテンなどによって「威厳」と「子どもらしさ」の両方を封じ込めていた。その伝統に倣い、ルノワールもまたクロードの背後に柱を描き入れることで、家庭の一場面でありながらも、「歴史のなかの肖像画」という系譜に自身の作品を置いているのだ。

しかしながら、その重厚さは決して威圧的ではない。むしろ、ルノワールの筆は、どこまでも柔らかく、しなやかだ。仮面劇の衣装に身を包んだ息子の姿は、王族のような格式とともに、観る者に微笑を誘う親しみをも喚起する。まるで、ヴェラスケスの影に花を添えるような、絵画史への軽やかな返歌である。

仮装のなかに宿る「自己」

ピエロとは、道化師でありながら、しばしば悲しみや孤独をも象徴する存在である。仮面の下に涙を隠し、笑いを演じながら舞台に立つその姿は、芸術家という職能のアレゴリーとしてしばしば描かれてきた。

ルノワールがクロードをピエロに仮装させたのは、単なる気まぐれではない。おそらくそれは、芸術とは「演じること」、あるいは「見せること」だという意識が無意識に表れたものなのだろう。子どもという存在そのものが、すでに「なりきる」天才である。クロードは、ピエロになりきりながらも、どこかで「演じることの窮屈さ」も知っていた。その表情のなかには、ただの可愛らしさでは表現できない、複雑な感情が封じ込められている。

彼の視線はどこか遠くを見ているようでもあり、こちらを静かに見据えているようでもある。まるで、自分という存在が誰かによって演出されていることに、うっすらと気づき始めた少年のまなざし。そこには、「仮装のなかの自己」が静かに横たわっている。

晩年のルノワールと「触れる絵画」

本作が描かれた1909年、ルノワールは68歳。晩年の彼はリウマチによる関節炎に苦しみ、絵筆を持つ手を包帯で固定し、助手に手を添えられながら制作を続けていた。それでも彼の絵筆から生まれる色彩は、ますます明るく、やわらかく、そして肉感的になっていった。

「絵画は見るものではなく、触れるものだ」――そんな彼の信念は、この小さな肖像画にも宿っている。布の襞、頬の丸み、背景の石材の冷たさまでが、視線を通して手のひらに触れてくるようだ。

子どもの肌のやわらかさや、衣装の感触。彼が再現しようとしたのは「視覚」だけではなく、むしろ「感触」に近いものだったのかもしれない。ピエロ姿のクロードの頬に、観る者はつい指先を伸ばしたくなる。その衝動は、視覚を超えた感覚の呼び声である。

仮面劇としての人生、そして芸術

この小さな肖像画には、人生そのものの演劇的な一面が閉じ込められている。仮面をかぶり、衣装をまとい、誰かのまなざしを引き受けること。父ルノワールが絵筆を持ち、息子クロードがピエロを演じ、そして私たちがそれを見つめる。その循環のなかに、芸術は「演じること」「見せること」「見られること」という三重の構造を孕んでいく。

ルノワールの描いたこのピエロは、ただの記念写真ではない。それは、愛情と忍耐、伝統と革新、喜びと苦さが折り重なる「仮面劇」そのものであり、芸術という名の劇場の舞台裏を静かに見せてくれる作品なのだ。

やがてクロードは成長し、映画監督として独自の表現を探求していく。そして父の描いた自身の肖像を、回想のなかで静かに受け止めるようになる。仮面の下にある「自己」を探し続けること――それは、父と子を超えて、私たち一人ひとりの人生にも宿る問いである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。